top of page

古書/古写真

忘れてはならない日本の美しさが、古書や古写真の中に息づいています。このブログでは、そこに写る日本の植物に焦点を当て、その魅力や歴史、そして人々の想いを紐解きます。古典に描かれた花々、失われた街並みに咲く植物、貴重な自然の記録など、時代を超えて繋がる植物と人々の物語を辿ります。

日本の心と花々が織りなす詩情:万葉集・古今和歌集・新古今和歌集にみる植物文化の変遷

日本の古典文学において、特に重要な位置を占めるのが『万葉集』、『古今和歌集』、そして『新古今和歌集』です。これらの歌集は、それぞれ異なる時代に編纂され、当時の社会、文化、そして人々の精神性を色濃く反映しています。植物の描写においても、その時代の特徴が鮮やかに表れており、各歌集の概要と文学史上の位置づけを理解することは、日本の植物文化の変遷を読み解く上で不可欠です。

7月5日

源氏物語に息づく植物の心:千年の雅が織りなす日本の植物文化

『源氏物語』は、平安時代中期、寛弘年間頃(西暦11世紀初頭)に紫式部によって書かれた、世界最古の長編小説とされています。主人公・光源氏の華麗な生涯を中心に、その子孫の代まで続く人間模様、恋愛、政治を描いた全五十四帖からなる壮大な物語です。

7月5日

孤高の魂、筆と刀が織りなす玄圃瑤華の世界

伊藤若冲は、江戸時代中期(18世紀)の京都で活躍した、日本美術史上最も個性的で人気のある画家の一人として知られています。若冲は、初め狩野派に学びましたが、その後、宋元画や明清画など中国絵画を独学し、何よりも自然そのものを直接観察することを通じて独自の画風を確立しました。その作品は、超絶技巧ともいえる緻密な描写、絢爛たる色彩(多くの作品において)、そして奇想天外でありながら計算され尽くした構図によって特徴づけられ、「奇想の画家」と称されています。代表作である「動植綵絵」のような極彩色の花鳥画から、水墨画、そして革新的な版画作品に至るまで、若冲の芸術は多岐にわたります。

6月1日

掌中の絶景:歌川芳重『東海道五十三駅鉢山図繪』に息づく江戸の美意識と旅の夢

『東海道五十三駅鉢山図繪』は、江戸時代の主要街道であった東海道の五十三の宿場を、伝統的な盆栽や盆景に類似した「鉢山」という独自の形式で表現した、極めて独創的な浮世絵の連作画帖です。この作品は、単に風景を描写するのではなく、江戸時代中期から後期にかけて隆盛した園芸文化、とりわけ自然の風景を縮小して観賞するという当時の美意識を色濃く反映しています。嘉永元年(1848)に出版された本作は、木村唐船の構想と実際の鉢山制作、そして絵師である歌川芳重による作画という、二人の才能の共演によって生み出されました。

6月1日

ニューヨーク公共図書館に咲く、時を超えた日本の美:江戸・明治の風景と花卉文化が語りかける精神‐続

The New York Public Library(ニューヨーク公共図書館)に保存されている

江戸~明治時代・日本の名所/花の写真。

6月1日

ニューヨーク公共図書館に咲く、時を超えた日本の美:江戸・明治の風景と花卉文化が語りかける精神

遠い異国の地、ニューヨークの喧騒の中に、日本の花々が静かに語りかける物語があるとしたら、あなたは耳を傾けてみたいと思いませんか? ニューヨーク公共図書館の貴重なデジタルコレクションには、幕末から明治時代にかけて撮影された日本の名所や花の古写真が数多く収蔵されています。

6月1日

『百垣之図』に息づく江戸の美意識:植木職人・楠田右平次が描いた垣根の宇宙

江戸時代後期に編纂された『百垣之図』は、植木職人・楠田右平次によって集成された、多種多様な垣根の意匠を収録した貴重な絵図集です 。本書は、専門の庭師自身の手による集成という点において、当時の造園技術や職人の知識体系を垣間見る上で類稀な視座を提供します。『百垣之図』のような詳細な図譜の存在自体が、江戸時代の垣根設計が単なる場当たり的な作業ではなく、高度に専門化され、体系化されました知識と技術に基づいていたことを示唆しています。多様なデザインが収録されているという事実は 、当時の植木職人が豊富な意匠のレパートリーを持ち、それぞれの特性や用途を理解した上で設計施工にあたっていたことを物語っています。これは、垣根作りが造園の中でも独立した専門分野として確立していた可能性を示しており、その技術水準の高さをうかがわせます。

6月1日

墨に咲く春の息吹:「賞春芳」が語る江戸の美意識と花卉文化の深淵

「賞春芳」は、安永6年(1777)に跋刊された、恵美長敏によって編纂された画帖です。この作品の核心にあるのは、京都の漢学者や医師たちが都の春景色を愛でて詠んだ漢詩と、当時を代表する著名な画家たちの絵が一体となって表現されている点です。

5月1日

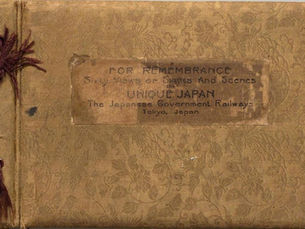

『素晴らしき日本の六十の風景』が織りなす魅惑の日本風景

日本の四季折々の風景、特にそこに咲き誇る花々や息づく植物は、古くから日本人の心に深く根ざし、豊かな文化を育んできました。私たちは、ただその美しさを眺めるだけでなく、自然の中に人知を超えた崇高なものを見出し、精神的な深みを感じ取ってきました。この感性は、「花鳥風月」や「侘び寂び」といった言葉に象徴される日本の根源的な美意識として、文化全体に深く浸透しています。

5月1日

俳諧と花が織りなす江戸の美意識:『誹諧名知折』が伝える日本の心

江戸時代中後期に活躍した谷素外(1733-1823)は、俳諧の世界、特に談林派の推進において重要な役割を果たした人物です。素外の名は、単に一俳人としてのみならず、俳諧の普及と深化に貢献した指導者としても記憶されています。その素外が編纂した『誹諧名知折』は、単なる句集ではなく、俳諧の理論や実践に関する包括的な指南書、すなわち俳論書としての性格を持っています。特に、図解を豊富に取り入れた俳諧手引書としての体裁は、当時の俳諧学習者にとって画期的なものであったと考えられます。

5月1日

博物図(掛図)について

明治維新以後、全国に小学校が設立され、児童の就学が励行されるようになりました。文部省は学校教育の始まりにあたり、欧米の学校教育を参考に、新しい教材・教具を採り入れてましたが、その代表的なものが博物図掛図で、授業に用いる視覚教材として普及しました。

5月1日

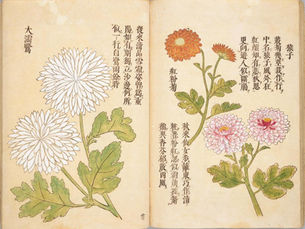

菊に秘められた美の系譜:『菊花明治撰』が語る日本の花卉文化と精神性

菊花明治撰は、明治24年(1891)に当時の鹿児島縣士族・今井兼角によって出版された菊の画集です 。本書は少なくとも上之巻が存在し、江戸時代に発達した多様な菊の品種を、日本画家の長田雲堂 (1849-1922) が精緻な筆致で描き出しています。

4月1日

服部雪斎が描く、花と科学の美しき融合:写生帖「百合花図/椿花図」が誘う日本の花卉文化の深淵

服部雪斎は、江戸時代後期の博物画家で、幕末から明治中期にかけて活動しました 。関根雲停らとともに活躍し、博物画の分野で重要な役割を果たしました。彼の作品は写実性が高く、細部まで丁寧に描かれているのが特徴です。

2月1日

江戸の知の探求者たち:「赭鞭会」が育んだ本草学と博物学の精神

赭鞭会は、江戸時代後期、特に天保年間(1830頃から1840頃)に設立された、本草学と博物学を専門とする研究会です。この会は、単なる趣味の集まりではなく、明確な学術的テーマと目的を持った組織として機能していました。当時の学術活動は、現代のような公的な研究機関ではなく、有力者たちの私的な集まり、すなわち「サロン」のような形で発展することが多く、赭鞭会もその典型でした。

1月25日

「画菊」が織りなす日本の心:戦国の世に咲いた菊の画譜が伝える美と哲学

「画菊」とは、室町時代に臨済宗の僧侶である潤甫周玉によって描かれた菊の画譜です。この画譜は、菊の様々な姿や特徴を詳細に捉え、絵として表現したものであり、単なる植物の図鑑という枠を超え、菊が持つ美しさや象徴的な意味合いを絵画を通して伝えることを意図しています。

1月1日

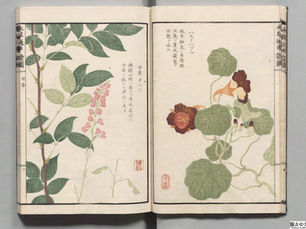

色彩が織りなす江戸の植物美学:日本初の色刷り画譜「明朝紫硯」が拓いた世界

本稿では、江戸時代中期に誕生した、まさにその「色彩の楽園」を体現する稀有な画譜、『明朝紫硯(みんちょうしけん)』に焦点を当てます。この画譜は、日本で初めて本格的な「色刷り」を導入した画期的な作品であり、その後の日本の美術史に多大な影響を与えました 。この作品は単なる古い書物ではなく、現代においても驚きと感動を与える存在として、過去の技術革新が現代の視覚文化の基盤を築いたという普遍的な価値を宿しています。

1月1日

花鳥草木、錦絵に咲く:二代・長谷川貞信が遺した彩りの世界

長谷川徳太郎は、二代 長谷川貞信として知られる絵師の本名です。嘉永元年(1848)、大阪の著名な浮世絵師であった初代 長谷川貞信の長男として生を受けました。慶応元年(1865)頃より小信の号で活動を開始し、明治8年(1875)に父の名を継承し二代目を襲名しました。その画業は明治43年(1910)頃まで続き、昭和15年(1940)に93歳で没したと記録されています。父である初代貞信及び歌川派の絵師である歌川芳梅に師事し、この二元的な指導は、伝統的な浮世絵技法の強固な基盤と、より広範な様式的潮流への接触を彼にもたらしたと考えられます。

1月1日

漆工と絵画の両方で優れた才能を発揮した柴田是真の画帖:是真画帖

「是真画帖」とは、幕末から明治時代にかけて活躍した稀代の芸術家、柴田是真が手がけた多岐にわたる作品を収録した画譜の総称です。この画帖は、単一の完成された作品を指すのではなく、彼の卓越した画力と多様な表現技法を凝縮した、貴重な資料群として理解されています。

2024年12月14日

『聚芳図説』が語る江戸の華:花卉・園芸文化に息づく美と知の探求

日本の四季が織りなす豊かな自然は、古くから人々の心に深く寄り添い、生活に彩りを加えてきました。花々は単にその美しさゆえに愛でられるだけでなく、そこには深い精神性や知的な探求が息づく、独自の文化が育まれてきました。江戸時代に生み出された一冊の植物図譜、『聚芳図説』(じゅほうずせつ)は、当時の人々の花への情熱、そして自然と向き合う真摯な姿勢を現代に伝える貴重な資料です。

2024年11月24日

江戸時代後期に刊行された、鉢植え・盆栽などの園芸指南書:金生樹譜

本稿では、江戸時代後期に刊行された稀代の園芸指南書、『金生樹譜(きんせいじゅふ)』に焦点を当てます。長生舎主人、すなわち栗原信充(くりはらのぶみつ)によって著されたこの図譜は、当時の園芸文化の精髄と、そこに込められた深遠な哲学を現代に伝える貴重な遺産であり、日本の花卉・園芸文化を深く理解するための道標となるでしょう。この古き書物が、いかにして江戸の人々の心を捉え、現代に生きる私たちに何を語りかけるのか、その魅力を探求いたします。

2024年10月20日

bottom of page