『百垣之図』に息づく江戸の美意識:植木職人・楠田右平次が描いた垣根の宇宙

- JBC

- 2025年6月1日

- 読了時間: 8分

日本の庭園に足を踏み入れたとき、私たちは何を感じるでしょうか。そこには、ただ美しい植物や石が配置されているだけでなく、静謐な空間、季節の移ろい、そして深い哲学が息づいています。庭園を構成する要素の一つひとつが、独自の役割と意味を持ち、見る者の心を惹きつけます。中でも「垣根」は、空間を区切りながらも、その奥に広がる景色への期待感を高め、日本の美意識を象徴する存在です。江戸時代後期、この垣根の多様な姿と技術を精緻に描き出した画譜があります。それが、植木職人・楠田右平次が集成した『百垣之図』です。この図譜は、単なる技術書を超え、当時の庭園文化の奥深さと、そこに込められた職人の精神を現代に伝える貴重な文化遺産です。本稿では、この貴重な図譜を通して、江戸の園芸文化の深淵と、そこに込められた職人の精神、そして現代にも通じる日本の美意識を探求します。

1. 『百垣之図』とは:垣根に込められた職人の知と美

『百垣之図』は、江戸時代後期の日本の庭園文化において極めて重要な図譜です。写本として複数の版が存在し、いずれも100種類以上もの垣根が精緻な絵図で描かれています。単なる絵の羅列ではなく、それぞれの垣根には名称、特徴、具体的な用途が丁寧に記されており、当時の垣根に対する高度な知識と、それを形にする職人の卓越した技術水準を窺い知ることができます。この詳細な記述は、当時の庭園設計が高度な芸術形式であり、体系化された知識が求められたことを示唆します。

垣根は、庭園の景観を構成する上で不可欠な要素でした。空間を区切り、目隠しや防犯の役割を担うだけでなく 、防風、防音、防火といった実用的な機能も果たしました。地域によっては茶畑の境界や斜面の土壌流出防止にも用いられ、生活や経済に深く根ざした存在でした。

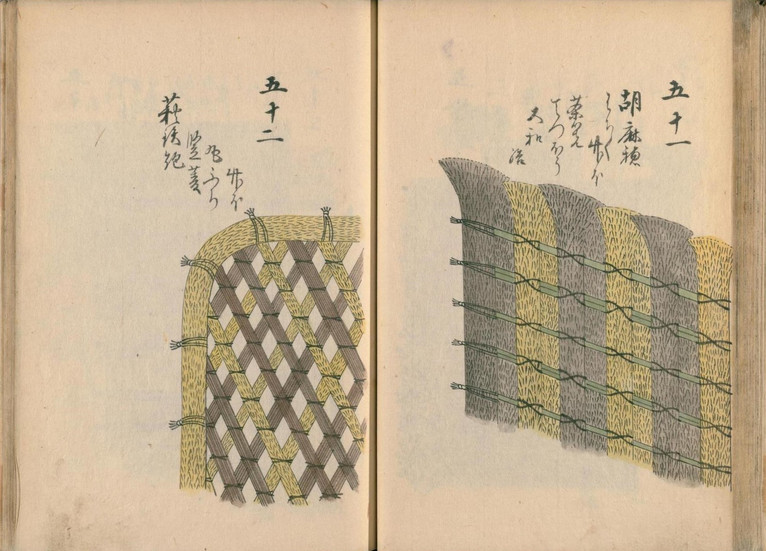

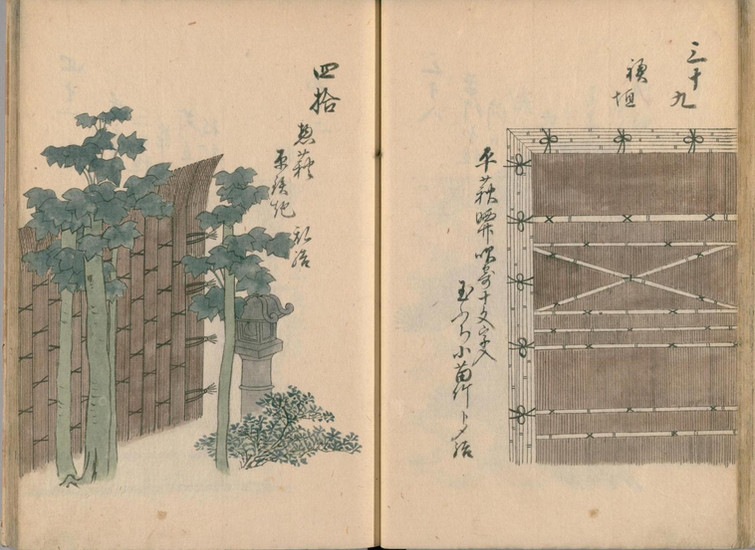

『百垣之図』は、竹垣や生垣といった主要な垣根の種類を網羅し、その多様な形式と美しさを記録しています。竹垣には向こう側が透けて見える「透かし垣」と、視線を遮る「遮蔽垣」があり、それぞれに細分化された様式が存在します。透かし垣の代表例は「四ツ目垣」「金閣寺垣」「竜安寺垣」「光悦寺垣」など、遮蔽垣には「建仁寺垣」「御簾垣」「大津垣」「清水垣」「桂垣」などが描かれています。生垣についても、イヌツゲ、金木犀といった具体的な植物名と特性が示されています。さらに、玉石や石材を積み上げた「玉垣」や、土や砂利を固めた「練塀」といった異なる素材の垣根も含まれ、当時の造園技術の幅広さと素材への深い理解がうかがえます。

2. 歴史と背景:楠田右平次と『百垣之図』の成立

『百垣之図』の作者である楠田右平次は、江戸時代後期に活躍した植木職人でした。楠田右平次の詳しい経歴は限られていますが、右平次が集成した『藩籠譜』の奥書には、「文化七年庚午暮秋 四代植木屋楠田右平次」と記され、右平次が「四代目」の植木屋であり、文化7年(1810)には既にこの図譜を完成させていたことが分かります。この「四代目」という記述は、楠田家が代々植木職人を生業とし、長きにわたり培われた知識と技術が彼に継承されていたことを示唆します。これは、単なる個人の業績に留まらず、江戸時代の職人たちが専門知識を世代を超えて継承し、発展させてきた「職人文化」の深さを示すものです。彼らの間では、「職人道」という独自の倫理観が確立され、その知識を体系化し、次世代へと繋ぐことの重要性が認識されていたと考えられます。

『百垣之図』が集成された背景には、江戸時代後期における空前の園芸ブームがありました。八代将軍徳川吉宗が庶民に花見の場を開放したことに端を発し、大名から庶民まで、幅広い階層の人々が園芸や庭園造りを楽しむようになりました。江戸は「世界一の庭園都市」とも称されるほど、各藩の屋敷には広大な庭園が造られ、その数は1,000近くに及んだと言われています。このような大規模な庭園造営の需要は、多様で洗練された垣根の設計と施工技術の発展を促しました。垣根は庭園の景観を構成し、空間を演出する重要な要素として、その需要と多様性が飛躍的に高まったのです。この時代背景が、垣根に関する詳細かつ網羅的な図譜の必要性を生み出しました。

当時の庭垣に関する版本としては、文政10年(1827)刊行の秋里籬島の『石組園生八重垣伝』が嚆矢とされますが、楠田右平次が集成した『藩籠譜』(『百垣之図』の原型)は、それよりも17年も前の文化7年(1810)に奥書がある、現存する最も古い垣根譜の一つです。『石組園生八重垣伝』が34種の垣根図であったのに対し、『藩籠譜』は300種にものぼる垣根図を集成したとされ、その網羅性と詳細さにおいて群を抜いていました。この『藩籠譜』は「職人の内部資料」として複数の写本が伝えられており 、当時の職人たちにとって極めて貴重な専門知識の集大成であったことが窺えます。これは、単なる技術書ではなく、職人たちが自らの技と知識を体系化し、次世代へと繋ぐ情熱が込められた証と言えるでしょう。この事実は、江戸時代の職人コミュニティが、口伝だけでなく、文書化された専門知識の共有と保存に力を入れ、高度な専門性を追求していたことを物語っています。

3. 『百垣之図』が伝える文化的意義と哲学

『百垣之図』は、単なる垣根の図鑑に留まらず、日本の豊かな花卉/園芸文化の精神性と美意識を深く体現しています。日本の美意識には、「もののあわれ」や「侘び寂び」に代表されるような、移ろいや無常を尊ぶ感覚が古くから息づいています。庭園は、自然のありのままの姿を尊重し、人間と自然の調和を追求する思想の結晶であり、静謐な空間は見る者に安らぎと瞑想の機会を与えます。垣根は、この自然との一体化を求める日本人の思想を具現化する重要な要素なのです。

垣根は、この日本庭園の哲学において極めて重要な役割を担っています。特に注目すべきは、「見え隠れの美学」と呼ばれる造園法です。日本の庭園は、どこからでも全体像が見渡せるようには設計されていません。むしろ、歩みを進めるたびに景色が移り変わり、意図的に要素を隠したり見せたりすることで、ドラマチックな展開と新しい発見を生み出すように工夫されています。垣根は、まさにこの「見え隠れ」の演出において中心的な役割を果たし、庭園に奥行きと広がりを与え、見る者の想像力を刺激するのです。この技法は、鑑賞者に空間との対話を促し、一歩ごとに新たな景観が展開される喜びを提供します。これは、一瞬の輝きの中に生命の尊さや美しさを見出す、朝顔図譜に共通する「儚さ」を尊ぶ日本人の美意識とも通じるものがあります。垣根によって区切られた空間は、外界の喧騒から隔絶された「囲い」となり、内面の世界に集中できる静謐な環境を創り出します。

また、垣根は機能的な役割を超え、象徴的な意味合いも持ち合わせていました。竹垣は日本の景観に不可欠な要素であり、その風情ある姿は日本の伝統美を象徴します。松が長寿を、竹が子孫繁栄を、梅が忍耐力を象徴するように 、垣根の素材や形式、配置そのものが、庭園全体の象徴性や哲学的な物語に寄与しました。これは、日本古来の神道における森羅万象への畏敬の念や、仏教、禅の思想が庭園文化に深く影響を与えていることの表れでもあります。垣根は、単なる物理的な境界ではなく、精神的な境界、あるいは象徴的な意味を内包する存在として、庭園の深い物語の一部をなしていたのです。

『百垣之図』は、こうした垣根の多様な美学と機能性を体系的に記録することで、江戸時代の職人文化の精髄を現代に伝えています。当時の職人たちは、「職人道」という独自の倫理観を持ち、自身の技術を究めることに精進しました。楠田右平次が『百垣之図』を集成した行為は、単なる技術の記録ではなく、自らの専門知識と美意識を後世に伝えようとする情熱と使命感の結晶であり、日本の伝統文化が直面した危機に対する応答でもあったと言えるでしょう。この図譜の存在は、江戸時代の職人たちが、単に依頼されたものを作るだけでなく、自らの専門分野を深く探求し、その知識を後世に伝えるという、学術的かつ文化的な使命感を持っていたことを物語っています。

結び

楠田右平次が集成した『百垣之図』は、江戸時代後期の園芸ブームの中で生まれた、垣根という日常的な要素に込められた職人の知恵、技術、そして美意識の結晶です。この図譜は、単なる過去の遺産ではありません。現代においても、その価値は色褪せることなく、日本の伝統技術の継承や、和風の景観デザインへの応用において重要な資料として活用されています。これは、数世紀前に確立されたデザイン原則や職人技が、現代の美的感覚や実用性にも通じる普遍的な価値を持つことを示しています。

『百垣之図』が私たちに問いかけるのは、機能性と美しさ、そして自然との調和を追求する日本の花卉/園芸文化の本質です。垣根一つにも見出される「見え隠れの美学」や、職人の「道」に込められた精神性は、現代社会においても、持続可能なデザイン、伝統の尊重、そして日々の暮らしの中に美を見出すことの大切さを教えてくれます。この図譜を紐解くことは、過去の職人たちの息吹を感じ、日本の自然観と美意識の奥深さを再認識する旅となるでしょう。そして、それは未来へと続く日本の花卉/園芸文化の新たな可能性を示唆する道標となるはずです。

百垣之図 天

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384

百垣之図 地

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384

百垣之図 人

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384