花鳥草木、錦絵に咲く:二代・長谷川貞信が遺した彩りの世界

- 2025年1月1日

- 読了時間: 12分

1. 序論:絵師 長谷川徳太郎(二代 長谷川貞信)– 明治期上方浮世絵の巨星

長谷川徳太郎は、二代 長谷川貞信として知られる絵師の本名です。嘉永元年(1848)、大阪の著名な浮世絵師であった初代 長谷川貞信の長男として生を受けました。慶応元年(1865)頃より小信の号で活動を開始し、明治8年(1875)に父の名を継承し二代目を襲名しました。その画業は明治43年(1910)頃まで続き、昭和15年(1940)に93歳で没したと記録されています。父である初代貞信及び歌川派の絵師である歌川芳梅に師事し、この二元的な指導は、伝統的な浮世絵技法の強固な基盤と、より広範な様式的潮流への接触を彼にもたらしたと考えられます。

二代貞信は、父と同様に役者絵や風景版画を得意とした多才な絵師でした。明治維新という時代の変革に適応し、「文明開化」や「西南戦争」を題材とした錦絵も数多く手がけました 。その代表例として、「神戸新福原大門之図」や「薩賊戦争記」が挙げられます 。伝統的な浮世絵の需要が衰退する中で、商店の引き札や輸出茶の商標、芝居絵の番付など、多岐にわたる商業美術の分野でその才能を発揮し、顕著な適応力を見せました。この多角化は、単なる活動範囲の拡大ではなく、変化する経済的・文化的状況下で浮世絵師として生き残るための必然的な戦略であったと言えるでしょう。写真や石版画といった新技術が登場し、従来の浮世絵の役割が相対的に低下する中で 、彼の商業美術への進出は、芸術的技能と並行して起業家精神をも有していたことを示唆しており、これは明治期の美術界で活動する上で不可欠な資質でした。

特筆すべき業績として、明治17年(1884)に上方役者絵において主流ではなくなっていた大判の判型を復活させたことが挙げられます。これは、伝統を尊重しつつ新たな表現に挑戦する二代貞信の姿勢を示すものです。その他の主要作品には、「播州神戸海岸繁栄之図」、「大阪府鉄道寮ステン所之図」、そして晩年の傑作とされる絹本着色の短冊組物百枚からなる「浪花百勝」などがあります。これらの作品群は、神戸の鉄道や西洋建築といった近代的な主題を描きながらも、伝統的な浮世絵の形式を維持しようとする意図的な試みを反映しており、日本の伝統文化と西洋からの影響を選択的に統合しようとした明治時代全体の文化的力学を縮図的に示しています。

二代貞信は、大きな変遷期にあった上方浮世絵界の中心人物でした。上方浮世絵は江戸浮世絵とは異なる独自の発展を遂げ、今日では「Osaka Prints」として国際的にも高く評価されています。二代貞信の作品は、この上方浮世絵の伝統を継承しつつ、明治という時代の変革を反映した点で重要です。明治後期まで多作であり続けた彼の活動は 、この地域的芸術様式を、変容しつつも、他の浮世絵師よりも長く今日に繋ぐ役割を果たしたと言えるでしょう。

2. 『花鳥草木画譜』:出版と概要

二代 長谷川貞信編輯による『花鳥草木画譜』は、明治14年(1881)4月に出版されました 。版元については、渡辺貞吉ほか 、あるいは小島伊兵衛と記載されており、小島伊兵衛が主要な出版者で、渡辺貞吉らが共同出版者または頒布に関わった可能性が考えられます。これは当時の出版業界では一般的な慣行でした。大阪は主要な商業中心地であり 、このような協力体制は、資源の集中、リスク管理、そして競争の激しい市場における出版物の普及範囲拡大に寄与したであろうと考えられます。

特筆すべきは、全頁が多色刷りで制作されている点であり 、これは高品質な出版物であったことを示しています。明治14年当時、多色木版画技術は確立されていたものの、二巻全体にわたって全頁多色刷りを施すことは、相当な制作費用を要したはずです。これは、美術愛好家や輸出市場を意識した、視覚的に魅力的な高級品を意図していた可能性を示唆しています。日本の工芸品や図案は、色彩豊かで精緻な作品が評価される傾向にありました 。全頁多色刷りが示す品質は、単なる実用的な模様集ではなく、本格的な芸術作品としての位置づけを目指したことを物語っています。

画譜は初編と二編の二部構成で、それぞれが一冊にまとめられています。初編は「花鳥」を主題とし、二編は「草木」に焦点を当てています 。この主題による明確な区分は、自然の対象物を体系的に提示するものであり、東アジアの美術や百科事典的な著作において一般的な分類法を反映しています。このような構成は、単なる美的鑑賞を超えて、絵師やデザイナー、あるいは自然の造形を学ぶ人々にとっての参考資料としての有用性を高めるものであったでしょう。

3. 『花鳥草木画譜』の芸術的分析:内容と様式

描かれた主題(動植物):

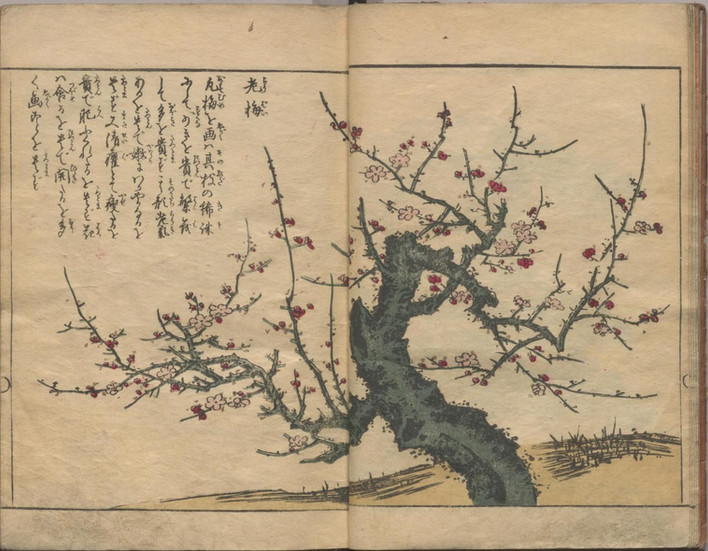

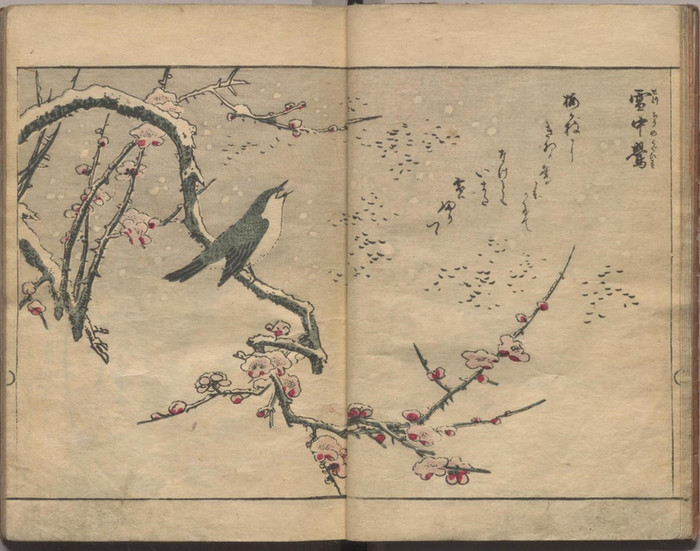

初編「花鳥」: 第一巻は、東アジア美術の伝統的な主題である様々な鳥と花木との組み合わせに焦点を当てています。資料には具体的な作例として、「晴の松」「雨中の松」「五鬚大松」「千歳老松花橘」「老梅」「雪中鴬」「紅梅」「臘梅」「玉蘭花」「辛夷」「山桜」「山躑躅・四十雀」「槭樹・山鵲」「梧桐・鳳」「家鶏」「鶤」「天竺雞」「雪中野雞」「孔雀」「□雞・海棠」「鷹・架之図式」が挙げられています。

二編「草木」: 第二巻は、様々な草花を専門に扱っています。花鳥画は伝統的なジャンルですが、明治時代におけるこのような包括的な画譜の制作は、一部西洋科学の影響も受けた、自然界をカタログ化し理解しようとする明治期の広範な関心とも共鳴します。厳密な科学論文ではないものの、多様な種の詳細な描写は、芸術家だけでなく、自然に関心を持つより広い層にアピールしたでしょう。

芸術様式、構図、色彩:

印刷技法: 全頁が多色木版刷りであり 、豊かで多様な色調表現が可能でした。この「全頁多色刷り」という特徴は、描かれた対象の鮮やかさと美しさを最大限に引き出すという意図的な美的選択を示しています。西洋の視覚文化、特にクロモリトグラフィーや写真の影響が増す時代において、このような高品質な多色木版画は、自然を豊かさと詳細さをもって表現できる日本独自の芸術媒体として、その今日的な妥当性と芸術的価値を主張するものであったかもしれません。

構図: 一般的な花鳥画の慣習に基づけば、構図は変化に富み、単一の主題に焦点を当てたものから、より複雑な動植物の配置を描いたものまであったと予想されます。非対称性、余白の利用、季節感の表現といった伝統的な日本の構成要素が用いられたでしょう。

線描と細部: 彫りと摺りの質が、線の細かさや細部の表現レベルを決定します。明治時代の浮世絵師も、しばしば高い職人技の水準を維持していました。

色彩: 明治時代には輸入された合成染料を含む新しい顔料が利用可能になり、これが江戸時代の一部の版画と比較してより明るく多様な色彩をもたらすことがありました。「多色刷り」は、対象の自然な美しさを捉えることを目指したでしょう。

写実性と様式化: 花鳥画はしばしば自然主義的な観察と芸術的な様式化のバランスを取ります。浮世絵の伝統の中で訓練を受けた二代貞信は、鳥、花、木々を描写するための確立された慣習を用いつつ、ある程度の写実性も目指したでしょう。特に、写生を重視した円山四条派のような流派の影響が、手本としての役割も果たしうる画譜においては顕著であったかもしれません。

4. 明治期美術・出版における『花鳥草木画譜』の位置づけ

明治維新は社会経済構造に大きな変化をもたらし、浮世絵制作にも影響を与えました。伝統的な後援制度は衰退し、写真や石版画といった新技術が画像複製の代替手段として登場しました。大阪(上方)では、浮世絵の伝統は継続されたものの、二代貞信のような絵師は適応を迫られました 。上方浮世絵の主要な画題であった役者絵の需要は、演劇や視覚文化の変化により影響を受け、浮世絵全体の衰退傾向にもかかわらず 、絵師たちは制作を続け、二代貞信の商業美術への進出に見られるように、しばしばその活動を多角化しました。大阪経済自体も工業化と近代化を経験しており、これにより、従来とは異なるものの、印刷物に対する新たな市場が創出されました。

明治時代の画譜は多様な目的を果たしました。

図案集として: 陶磁器、漆器、染織などの様々な工芸分野の職人たちのためのデザイン手本として用いられました。明治政府は美術工芸品の生産と輸出を積極的に奨励しており、このような図案資料は価値が高かったです。「図案」という言葉自体、この時期に西洋の「デザイン」概念の訳語として普及しました。

教育資料として: 美術学生や絵師志望者に対し、構図、技法、主題の模範を提供しました。

美的鑑賞及び輸出品として: 美しく印刷された画譜は、国内だけでなく、ジャポニスムに関心を持つ西洋の収集家によっても蒐集されました。『花鳥草木画譜』は、自然の主題を全頁多色刷りで体系的に描いており、これらの役割によく適合します。

同時代の花鳥画譜との比較

幸野楳嶺(1844-1895)京都を拠点とした日本画家で、教育者としても大きな影響力を持った人物です。彼の画譜は正確さと芸術的品質で名高いです。

『楳嶺花鳥画譜』(明治16年/1883年以降刊行)や『楳嶺百鳥画譜』(明治14年/1881年刊行開始、貞信の画譜と同時期)が代表作です。

楳嶺の作品はしばしば「教育的」で「写生的」と評され 、優れた手本とされました。貞信の画譜は、『楳嶺百鳥画譜』の刊行開始と同時期に出版されており、高品質な花鳥画譜制作という広範な潮流の一部でした。

渡辺省亭(1851-1918)東京を拠点とした日本画家で、優雅でやや西洋の影響を受けた作風で知られています。日本画家として初めてヨーロッパに渡った一人です。

彼の『省亭花鳥画譜』(明治23-24年/1890-1891年刊行)は、繊細な写実性と洗練された色彩使用で高く評価され、しばしば西洋の観察技法を取り入れています 。

省亭の作品は国内外の市場を対象としており、ジャポニスムの流行を反映していました 。貞信の画譜は省亭のものより約10年早く、西洋美術の明白な影響は少ないものの、図案資料や美術品としての同様の需要に応えた、より初期の明治様式の花鳥画譜を代表する可能性があります。

今尾景年(1845-1924): 同じく京都の絵師で、精巧な『景年花鳥画譜』(明治24年/1891年刊行)で知られています 。

1881年に出版された貞信の画譜は、幸野楳嶺や渡辺省亭といった絵師による主要な明治期花鳥画譜の中でも比較的早い時期のものです。これは、貞信の作品が単なる流行の一部ではなく、この特定の形式における初期の現れの一つであったことを示唆しています。このような画譜への需要は既に存在し、大阪の著名な絵師であった貞信がそれに応えたと考えられます。楳嶺や景年が京都を拠点とし、省亭が東京で活動したのに対し、二代貞信は大阪の著名な絵師でした。したがって、彼の『花鳥草木画譜』は、この種の図版本のジャンルに対する上方地域、特に大阪からの貢献を代表するものです。これは、高品質な画譜の制作が一つの芸術中心地に限定されず、明治期における大阪の美術出版における継続的な役割を示しています。京都や東京の作品とは異なる、大阪の芸術的風土に特有の様式的ニュアンスを持つ可能性もあります。

貞信の画譜について輸出用であったと明確に述べた資料はありませんが、明治期の美術制作の広範な文脈は輸出を強く意識していました。日本の動植物を主題とした色彩豊かで美しくデザインされた画譜は、ジャポニスム運動により西洋で人気のある品目でした。魅力的な主題と高品質な印刷 を備えた『花鳥草木画譜』もまた、主要な対象が国内の絵師やデザイナーであったとしても、輸出市場向けに意図されたか、あるいはその販路を見出した可能性は高いです。これは、当時の国家的な経済優先事項と貞信の作品を整合させるものです。

明治期の芸術的・文化的変遷の反映

このような画譜の制作は、伝統的な日本の美術形式(花鳥画や木版画など)を保存しつつ、それらを新たな社会的・経済的需要(例えば、工業デザイン、輸出市場)に適応させようとする明治時代の二重の関心を反映しています。また、新たな複製技術の出現にもかかわらず、木版画が芸術媒体として継続的な活力を有していたことを示しています。急速な西洋化と工業化の時代において、貞信のような画譜は、伝統的な日本の芸術的主題(花鳥画)と技法(木版画)を永続させることによって文化の継続性において重要な役割を果たしました。同時に、それらは教育資料として機能し 、国内外の市場向けにしばしば伝統的な日本の美意識を取り入れた近代産業(例:染織、陶磁器)に貢献できる新世代の絵師やデザイナーの育成を助けました。これらの画譜は、いわば過去から着想を得て未来への応用を目指す、両面的な性格を持っていたのです。

5. 意義、後世への影響、及び結論

『花鳥草木画譜』の芸術的価値と重要性

本作は、二代 長谷川貞信の図案家としての技量と、多色木版画という要求の厳しい媒体を扱う能力の証左です。「花鳥」と「草木」の両方を二巻にわたって網羅したその包括的な性質は、印刷された花鳥画のジャンルへの実質的な貢献と言えます。全頁多色刷りという品質 は、美的卓越性へのこだわりを示唆しています。

明治期芸術実践及び自然描写の記録としての価値

この画譜は、以下の点を反映する貴重な歴史的資料として機能します。

明治初期から中期にかけての芸術的嗜好と関心事。

当時の大阪における木版印刷技術と芸術性の水準。

日本の動植物に関する同時代の理解と描写。 伝統的な浮世絵師であった二代貞信が、急速に近代化する日本の芸術的・商業的状況をどのように乗り越えていったかを示しています。江戸時代の浮世絵の伝統に深く根ざした絵師によって制作された『花鳥草木画譜』は、その時代の美的感覚と、図案資料に対する明治期の実用的な要求とを見事に結びつけています 。それは単なる過去の形式の継続ではなく、伝統的なモチーフを新たな産業的・芸術的応用に適合させる意図的な適応であり、この二重性がその意義の鍵となります。

1881年に高品質な全頁多色刷りの木版画譜を制作するという選択は 、写真や石版画のような新技術が台頭していた時代にあって、木版画という媒体が持つ持続的な文化的価値と独自の美的魅力を強調しています。これは、この媒体が直ちに陳腐化したのではなく、特に色彩や質感が最重要視される花鳥画のような主題に対して、特定の種類の芸術表現と実用性のために依然としてその地位を保持し続けたことを示唆しています。

総じて、長谷川徳太郎(二代 長谷川貞信)による『花鳥草木画譜』は、明治初期における上方浮世絵の伝統と、新しい時代の実用的な要求とを結びつけた重要な出版物です。その芸術的品質、主題の多様性、そして歴史的文脈は、明治期日本の美術史及び出版文化史において注目すべき作品として位置づけられます。

初編

長谷川徳太郎 著『花鳥草木画譜』第1篇,小島伊兵衛,明14.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12763402

二編

長谷川徳太郎 著『花鳥草木画譜』第2篇,小島伊兵衛,明14.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12763403