俳諧と花が織りなす江戸の美意識:『誹諧名知折』が伝える日本の心

- JBC

- 2025年5月1日

- 読了時間: 11分

1. 花と俳句、心に響く日本の美

日本の文化において、花卉や園芸は単なる趣味の領域を超え、人々の精神性や季節感を深く映し出す鏡として存在してきました。古くから和歌や俳句といった文学形式においても、植物は重要なモチーフとして詠み継がれ、自然への畏敬の念や移ろいゆく時の美しさを表現する手段となってきました。私たちの生活に彩りを与える花々は、俳句という十七文字の短い詩の中に、無限の情景や感情を凝縮する力を与えてきたのです。

日本の花卉/園芸文化は、単に植物を育て、鑑賞する行為に留まりません。そこには、自然との対話、季節の移ろいを繊細に感じ取る感性、そして生命への深い敬意が息づいています。俳句は、その季語の多くが植物に由来することからもわかるように、日本人がいかに植物を通じて世界を認識し、表現してきたかを示しています。俳句が植物を詠むことで植物の新たな美的価値が発見され、園芸文化が発展することで俳句の表現の幅が広がっていきました。これは、江戸時代の人々が、芸術と自然、学問と生活を分断せず、総合的な美的探求をしていたことを示すものです。

このような背景の中で、江戸時代に刊行された『誹諧名知折』(はいかいなのしおり)は、俳句を嗜む人々が植物をより深く理解し、その魅力を句に込めるための画期的な手引書として誕生しました。この一冊の図譜は、当時の人々の知的好奇心と美的探求心が見事に融合した、日本の花卉文化史における重要な遺産として、今もその輝きを放ち続けています。

2. 『誹諧名知折』とは:俳句と植物を結ぶ江戸の図譜

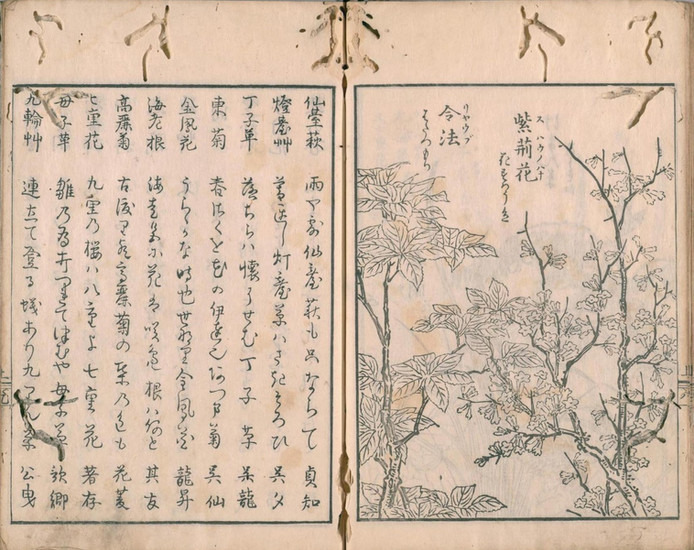

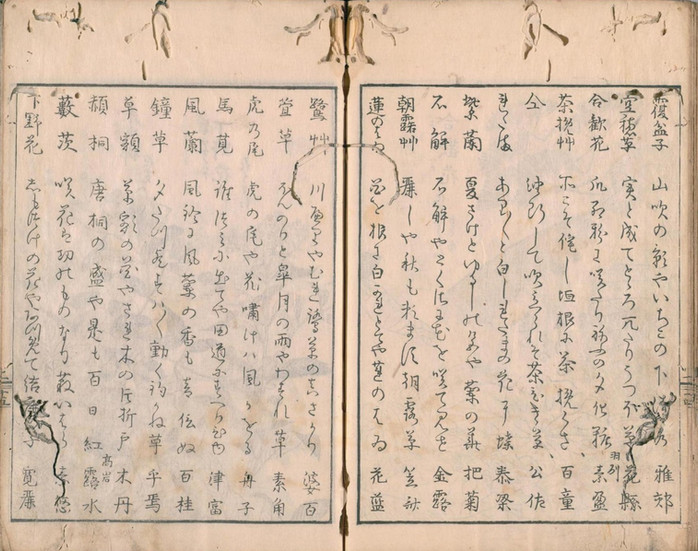

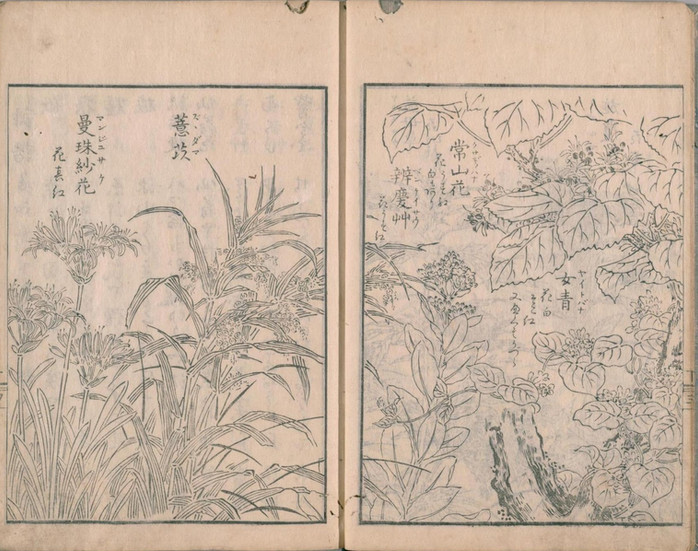

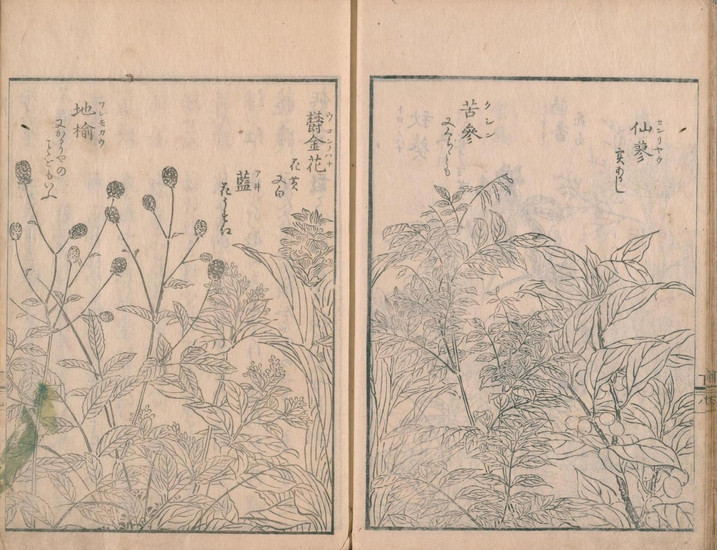

『誹諧名知折』は、安永10年(1781)に刊行された、俳句に詠まれる動植物を図説した画期的な図鑑です。本書は全2巻2冊から成り、写本の存在は確認されておらず、当初から版本として出版されることを前提として企画されたと考えられています。

本書の最も特徴的な点は、「俳人のために作られた図鑑」と明確に位置づけられていることです。俳句に詠まれる様々な動植物が全162品も収載されており、その描写は非常に的確であったと評価されています。各品にはほぼ1つずつ例句が挙げられており、右頁に図、左頁に例句が配置されるという、視覚的にも理解しやすい構成が採用されていました。例えば、「綿の花」や「午時花(ゴジカ)」の図が描かれ、「布袋草」(クマガイソウ)のような珍しい植物も描かれていることが確認されています。

『誹諧名知折』が俳人のために作られた図鑑であり、図と例句が一体となっている構成は、知識を視覚的に、かつ実践的に提供しようとする強い意図を示しています。これは、文字情報だけでなく、絵によって直感的な理解を促すという、当時の出版文化における先進的な試みであったと言えるでしょう。専門的な知識を一般の教養層に普及させるための工夫であり、今日の「ビジュアルガイド」の原型とも見なせるものです。単なる植物図鑑ではなく、俳句という文学形式と結びつけることで、植物の持つ文化的・詩的な側面を深く掘り下げた点で、類を見ないユニークな存在として、江戸の人々に親しまれました。

3. 歴史と背景:江戸文化が生んだ知の結晶

『誹諧名知折』は、編者である谷素外と画工である北尾重政という、江戸時代を代表する二人の文化人の協業によって生まれました。本書が刊行された安永時代の文化背景と共に、その制作経緯を深く掘り下げていきます。

3.1. 編者・谷素外の生涯と談林俳諧の興隆

本書の編者である谷素外(たに そがい、享保18年(1733) - 文政6年(1823))は、江戸時代中・後期に活躍した俳人です。彼は大坂の商家に生まれ、壮年期に活動の拠点を江戸へ移し、神田お玉ヶ池に居を構えました。

俳諧の道においては、当初建部綾足に師事しましたが、後に江戸談林派の小菅蒼孤につき、「一陽井素外」と号しました。師の没後、素外は西山宗因に始まる談林俳諧の「七世」を称し、その興隆に尽力しました。素外は、中村仏庵、山本北山、沢田東江、加藤千蔭、柳亭種彦など、多くの江戸文人と交友があり、門弟には大名や浮世絵師も名を連ねるなど、多様な支持層を持っていました。文化6年(1806)には喜寿を迎え、娘の素塵を独立の点者として、自身は著述に没頭したと伝えられています。

談林派俳諧は、貞門俳諧の保守性や形式性にあきたらず、自由奔放で笑いの要素が強く、「軽口」「無心所着(むしんしょちゃく)」を特色としました 。谷素外がこの談林派の興隆に尽力した人物であることから、『誹諧名知折』もまた、単なる学術的な植物図鑑ではなく、俳諧の自由な精神や即興性を育むためのツールとして企画された可能性が高いと考えられます。植物を「知る」だけでなく、「楽しむ」ための要素が強く込められていると推測でき、これは俳諧が学問と娯楽の境界を越える、江戸文化の特性を反映していると言えるでしょう。

3.2. 画工・北尾重政の筆致と出版文化への貢献

本書の挿絵は、浮世絵師の北尾重政(元文4年(1739) - 没年不明)が「北尾紅翠斎」の名で手がけました。重政は書物問屋の長男として生まれ、安永元(1772)には書店「耕書堂」を開業するなど、出版事業にも深く関わっていました。彼は蔦屋重三郎とも深い関係を持ち、天明6年(1786)には狂歌絵本『絵本八十宇治川』や『絵本吾妻抉』を刊行するなど、数多くの本を世に送り出した売れっ子絵師でした。

北尾重政は、北尾政演(後の山東京伝)など多くの弟子を育成し、浮世絵界に大きな影響を与えた人物でもあります。俳諧の第一人者である谷素外と、当時の人気浮世絵師である北尾重政の協業は、『誹諧名知折』が単なる専門書ではなく、広く一般の文化愛好家にも受け入れられることを意図していたことを示唆しています。浮世絵師の絵は視覚的な魅力を高め、俳句という文学をより多くの人々に身近なものにしました。これは、江戸時代における出版文化が、知識や芸術を大衆に普及させる重要な役割を担っていたことの好例であり、文学と美術が密接に連携していた当時の文化状況を反映しています。

『誹諧名知折』を彩る二人の巨匠

谷 素外

生没年:享保18年(1733) - 文政6年(1823)

概要:江戸時代中・後期に活躍した俳人。談林派七世を称し、その興隆に尽力しました。多くの文人や大名、浮世絵師を門弟に持ち、幅広い交流を持ったことで知られています。

北尾 重政

生没年:元文4年(1739) - 没年不明

概要:江戸時代を代表する浮世絵師。書物問屋の長男として生まれ、蔦屋重三郎と協業し、狂歌絵本など数多くの作品を手がけました。『誹諧名知折』では「北尾紅翠斎」名義で挿絵を担当しています。

3.3. 安永時代の俳諧と『誹諧名知折』の誕生

『誹諧名知折』が刊行された安永10年(1781)は、江戸時代中期の文化が爛熟期を迎えていた時期にあたります。この時代は、松尾芭蕉の死後一時低迷した俳諧文化が、「芭蕉に帰れ」というスローガンのもと「蕉風復興」の動きが活発化した時期でもありました。

与謝蕪村のような俳人もこの時代に活躍し、絵画と俳諧の融合を試み、詩情と機知に富んだ句を作り続けました。蕪村の俳諧観は絵画論の影響を大きく受けており、心の中から俗気を消し去り、その上で句作に臨むこと、そして様々な流派から自身の好みに合った俳諧を選ぶことを説きました。尾張(現在の名古屋周辺)も俳諧が特に盛んで、横井也有や久村暁台といった優れた俳人を輩出していました。

安永時代の俳諧界は、芭蕉の精神性を再評価しつつも、談林派のような自由で新しい表現を模索する活気ある時代でした。このような背景の中で、『誹諧名知折』が刊行されたことは、俳句創作における植物知識の重要性が再認識され、それを体系的に学ぶ需要が高まっていたことを示しています。これは、単に俳句の技術向上だけでなく、自然への深い洞察や季節感の表現を重視する、当時の俳諧思想の潮流を反映していると言えるでしょう。また、博物学的な知識への関心が高まっていた江戸時代の知的な潮流とも連動していました。

4. 文化的意義と哲学:自然への敬意と知識の継承

『誹諧名知折』は単なる植物図鑑や俳句の手引書に留まらず、江戸時代の人々が自然とどのように向き合い、知識をいかに共有しようとしたかを示す、深い哲学的・文化的意義を持っています。本書が伝える自然観、生命観、そして知識の普及に対する思想は、現代の日本の花卉・園芸文化にも通じる普遍的価値を内包しています。

4.1. 俳諧に息づく自然観と生命観

俳句において植物は、単なる風景の一部ではなく、季節の移ろいや人々の感情を象徴する重要な存在です。例えば、芭蕉の句に代表されるように、虫の音一つにも秋の涼しさや日常の移ろいを表現する感性が込められていました。日本の伝統的な花卉・園芸文化では、植物は美の象徴であると同時に、生活を支える重要な存在として認識されてきました。

飢饉のような極限状況において、人々が植物に命を託す行為は、植物が単なる資源ではなく、「生命の源であり、希望の象徴」であるという認識を生み出しました。この認識は、日本の伝統的な花卉・園芸文化における、植物に対する畏敬の念や、その生命を慈しむ心と深く通じるものです。

当時の識者の中には植物を「非情(感情を持たないもの)」と捉える見方があった一方で、植物には「生界・仏界の徳(生命や仏の教えに通じる徳性)」がある、あるいは「有情(感情を持つもの、生命あるもの)」であると反論する思想も存在しました。この思想は、『誹諧名知折』のような俳諧植物図譜にも通底していると考えられます。俳句が植物の生命力やその存在そのものに深い価値を見出し、それを尊ぶことで、単なる鑑賞を超えた「生命哲学」を表現しようとしたと言えるでしょう。これは、日本の花卉・園芸文化における植物への畏敬の念や慈しむ心と深く通じるものです。

4.2. 知識の普及と文化の深化

『誹諧名知折』は、俳句を学ぶ人々が植物を正確に認識し、その特性を理解するための実用的な知識を提供しました。図譜形式を採用することで、文字が読めない人々にも情報を届ける工夫がなされ、知識の普及に貢献したと考えられます。江戸時代の植物写生図譜は、知的な好奇心と実学志向の象徴であり、知識の可視化と共有が学術の発展と文化の深化に貢献した好例です。『誹諧名知折』もまた、この潮流の中に位置づけられます。

本書は、俳諧という文学と植物学という実学(本草学)を融合させた学際的な試みでした。これにより、俳句を詠むという芸術活動が、より広範な自然知識に裏打ちされることとなり、教養としての俳諧の質を高めました。これは、当時の知識人たちが学問の垣根を越えて交流し、社会全体の文化レベル向上に寄与しようとした精神の表れであり、現代の学際研究や生涯学習にも通じる普遍的な価値を持っています。本書が現代の研究者や愛好家にとっても価値を提供し続けるのは、俳諧の構成、本文と図像の関係、江戸文学の文化的文脈など、今日的な関心からも多くの示唆を得られるためです。

4.3. 日本の花卉/園芸文化への繋がり

『誹諧名知折』は、俳句という形で植物の美と生命を讃えることを通じて、日本の花卉/園芸文化が持つ「自然との共生」という深いテーマを浮き彫りにします。単なる観賞に留まらない、植物への畏敬の念や、その生命を慈しむ心は、日本の伝統的な園芸文化の根底に流れる精神性です。本書は、この精神性を俳句という形で表現するための「道しるべ」として機能しました。

『誹諧名知折』が示す、植物への深い洞察と美的表現は、現代の持続可能性や生物多様性保全といったテーマにも通じる示唆を与えます。江戸時代の人々が植物を細やかに観察し、その生命を尊び、文化として昇華させた姿勢は、現代社会が自然と共生していく上で見習うべき知恵の源泉と言えるでしょう。これは、過去の遺産が現代の課題に対する示唆と解決策を提供しうるという、より広範な文化的意義を内包しています。

5. 結び:時を超えて輝く『誹諧名知折』の魅力

『誹諧名知折』は、江戸時代の俳諧と植物学が融合した、他に類を見ない文化遺産です。この図譜は、編者と画工の卓越した才能、そして当時の社会の知的好奇心と美的探求心が見事に結実した証と言えるでしょう。

この一冊の図譜は、単に過去の遺物として歴史の中に埋もれることなく、現代においてもその価値は失われていません。俳句を通じて自然と対話し、植物の生命を慈しみ、その美を表現しようとした江戸時代の人々の精神性を今に伝えています。

「極度に個性的なもの、地域的なものこそが、普遍性を持つのである。日本的であることによって世界的になるという発想が重要である」という言葉は 、『誹諧名知折』の意義を深く示唆しています。この図譜は、俳諧という日本固有の文学形式と、日本の風土に根ざした植物という極めて「日本的」な要素を深く掘り下げたことで、自然と人間、芸術と知識の関係という普遍的なテーマを提示しています。その独自性が、時代や国境を超えて人々の心を打つ美意識として、現代の日本の花卉・園芸文化の魅力を世界に伝える上で重要な役割を果たす可能性を秘めています。

上巻

一陽井素外 編ほか『誹諧名知折 2巻』[1],須原市兵衞,安永10 [1781]. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2556796

下巻

一陽井素外 編ほか『誹諧名知折 2巻』[2],須原市兵衞,安永10 [1781]. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2556797