色彩が織りなす江戸の植物美学:日本初の色刷り画譜「明朝紫硯」が拓いた世界

- JBC

- 2025年1月1日

- 読了時間: 11分

はじめに:色彩が織りなす、江戸の植物美学への誘い

もし、遥か江戸の時代に、現代の人々が息をのむような鮮やかな色彩で描かれた植物の楽園が存在したとしたら、その扉を開いてみたいと考える方も少なくないでしょう。日本の花卉文化は、単に花を愛でる行為に留まらず、その背後にある深い精神性や、時代を彩る技術革新と密接に結びついて発展してきました。

本稿では、江戸時代中期に誕生した、まさにその「色彩の楽園」を体現する稀有な画譜、『明朝紫硯(みんちょうしけん)』に焦点を当てます。この画譜は、日本で初めて本格的な「色刷り」を導入した画期的な作品であり、その後の日本の美術史に多大な影響を与えました 。この作品は単なる古い書物ではなく、現代においても驚きと感動を与える存在として、過去の技術革新が現代の視覚文化の基盤を築いたという普遍的な価値を宿しています。

『明朝紫硯』が持つ革新性と、それがどのように江戸の人々の心を捉え、日本の花卉・園芸文化の発展に寄与したのかを深く探求することで、この文化の本質と魅力を伝えてまいります。

「明朝紫硯」とは:日本が誇る色彩の革新

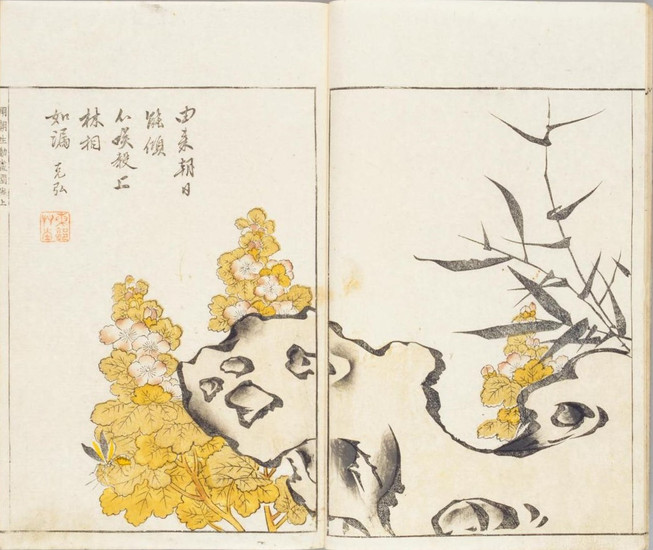

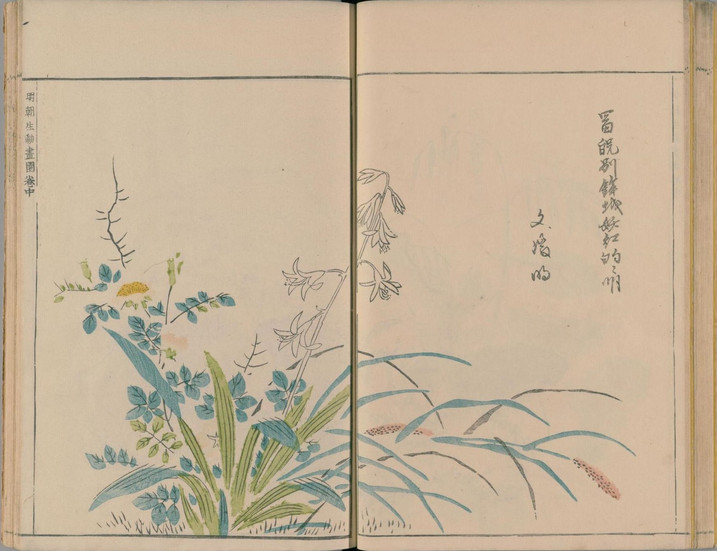

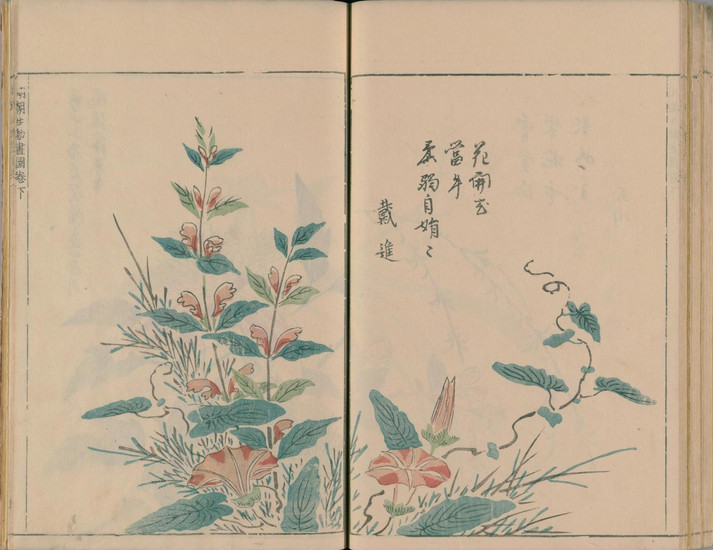

『明朝紫硯』は、1746年(延享3年)に刊行された画譜であり、別名『明朝生動画園』とも呼ばれます。この書物が日本の美術史において特筆すべき存在である理由は、日本で初めて本格的な「色刷り」を導入した画譜であるという点にあります。

この画譜は、中国明代の花の名画を模写したもので、特に中国の彩色画譜『芥子園画伝』に大きな影響を受けて制作されました. 作者である大岡春卜は単なる模倣に留まらず、日本独自の感性と技術を加えて、原典を超える「出来栄え」を実現したと評価されています 。これは、日本が外来の文化要素を単に受容するだけでなく、それを自国の技術と美意識で昇華させ、新たな価値を創造する能力を持っていたことを示すものです。

『明朝紫硯』の色彩表現は、当時の最先端技術の粋を集めたものでした。具体的には、「木版色刷り」「型紙を用いた合羽刷り」「筆彩」という三種類の技法を巧みに組み合わせることで、花や鳥の微妙な色合いや質感を、驚くほど繊細かつ鮮やかに表現することに成功しました. この技術的な革新は、当時の日本における多色刷り技術の確立を証明する画期的な一歩であり、その後の日本の印刷文化に計り知れない影響を与えました 。これらの高度な技法を組み合わせることで、これまで手描きでしか享受できなかった高品質な色彩表現が、画譜として出版され、より多くの人々に手頃な価格で提供されるようになりました。これは、印刷技術の発展が美術鑑賞の機会を大衆に広げ、「美の民主化」を促進した、という当時の社会における重要な変化を物語っています。後刷り版の存在も、その普及度を裏付けるものです。

表1: 「明朝紫硯」の革新的な色彩表現を支えた技法

技法名 | 概要 | 「明朝紫硯」における役割と特徴 | 後の美術への影響 |

木版色刷り | 複数の版木を用いて色を重ね刷りする技法。 | 基本となる色表現を可能にし、安定した大量生産に貢献しました 。 | 浮世絵の多色刷り技術の基礎を築きました 。 |

合羽刷り(かっぱずり) | 型紙を用いて部分的に色を塗る技法。ぼかしやにじみ表現に適します。 | 繊細なグラデーションや柔らかな色彩表現を実現し、絵に深みを与えました 。 | 錦絵の先駆となり、浮世絵における色彩表現の多様化を促しました 。 |

筆彩 | 筆を用いて直接彩色する技法。 | 最終的な仕上げや、細部の強調、独特の風合いを加えるために用いられました 。 | 手作業による芸術性と版画の量産性を融合させる手法として影響を与えました。 |

この表は、『明朝紫硯』が単なる過去の技術にとどまらず、日本の美術史における重要な転換点であったことを示しています。歴史と背景:大岡春卜と江戸園芸文化の隆盛

3.1. 作者・大岡春卜の足跡と時代背景

『明朝紫硯』の作者である大岡春卜(おおおか しゅんぼく、延宝8年(1680)- 宝暦13年(1763))は、江戸時代中期の大坂で活躍した狩野派の絵師です。彼は特定の師につかず独学で狩野派や明清画を学び、その才能は早くから認められ、享保20年(1735)には絵師としては最高位の一つである「法眼」位に叙せられました。この事実は、彼の卓越した技量と探求心の深さを示すものです。

春卜は、『画本手鑑』(1720)や『和漢名画苑』(1750)など、多くの画手本や絵本類の挿絵を手がけ、当時の絵師や一般の人々に絵の手本として広く読まれ、影響を与えました。特に、鳥羽絵のような戯画や、彩色刷りの画譜を創始したことでも知られ、伝統的な絵画の枠を超え、新しいメディアである印刷技術を積極的に取り入れた革新者としての役割を担いました。彼は単に既存の様式を踏襲するだけでなく、時代のニーズに応え、新たな表現形式を切り開いた、まさに「マスター・イノベーター」と呼べる存在でした。

彼が活躍した江戸時代中期は、徳川の治世が安定し、約264年間続く平和な時代が文化・芸術の発展を促しました。この「太平の世」は、人々の生活に経済的・時間的な余裕を生み出し、園芸や美術といった余暇の趣味が爆発的に発展する土壌となりました。

春卜は84歳で亡くなる最晩年まで健康に恵まれ、妙心寺霊雲院や高野山清浄院の襖絵などを描くなど、精力的に活動を続けました。また、多くの門人を育て「大岡派」の祖となり 、彼の芸術が個人の作品に留まらず、後進の育成を通じて広範な影響を与えたことを示しています。さらに、寛延元年(1748)には朝鮮通信使の画員・李聖麟(り せいりん)と交流するなど、当時の画壇における彼の地位の高さと国際的な視野が伺えます。このような国内外の文化交流は、彼の芸術観を豊かにし、新たな表現への挑戦を促した可能性があり、彼が単なる画家ではなく、江戸時代の文化を活性化させた「文化の触媒」としての役割を果たしたことがわかります。

3.2. 「明朝紫硯」誕生の経緯と中国からの影響

『明朝紫硯』は、中国明代の花の名画を模写したものであり、特に中国で広く読まれていた彩色画譜『芥子園画伝』に大きな影響を受けて制作されました。大岡春卜自身も『芥子園画伝』を模写することで、中国画の技法や構図を深く学んだとされています 。

しかし、春卜は単なる模倣に終わらず、日本独自の感性と技術を加えて、より繊細で美しい表現を実現しました。その出来栄えは原典を超えるものと評され、日本における多色刷り技術の確立を証明する画期的な作品となりました。この事実は、日本の文化が外来の要素を単に受け入れるだけでなく、それを深く消化し、自国の文脈で再創造する能力を持っていたことを示します。これは、文化交流が一方的な受容ではなく、相互作用を通じて新たな創造を生み出すダイナミックなプロセスであったことを物語っています。

『明朝紫硯』が刊行された延享3年(1746)は、延享元年(1744年)刊の『詠物史画』と共に、本格的な日本画譜の嚆矢(始まり)とされています。この時期、中国から輸入された多色刷りの作品が日本で画譜の流行のきっかけとなり、日本でも多色刷り絵の制作が盛んに試みられていました。

当時の出版市場では、植物図鑑や園芸書が多数刊行されており、江戸の識字率の高さも相まって、こうした書物は庶民にも広く読まれていました。『明朝紫硯』もまた、こうした旺盛な需要の中で誕生しました。これは、単なる芸術作品としてだけでなく、当時の人々の植物への関心の高まりに応えるものとして、市場的な価値も持っていたことを示唆します。芸術的革新と大衆の需要が合致した結果生まれた、時代の潮流を象徴する作品であり、当時の文化経済の活況を示す具体的な証拠であると言えるでしょう。

文化的意義と哲学:花に宿る日本の精神性

4.1. 日本画壇への多大な影響と鑑賞文化の変遷

『明朝紫硯』は、単なる美しい画譜に留まらず、当時の日本画壇に多大な影響を与えました。その影響は多岐にわたります。まず、江戸時代の南画(文人画)の発展と南画家の養成に大きく寄与しました。中国画の技法や構図を学ぶ手本として活用されたことで、新たな画風の確立を促しました。

また、『明朝紫硯』に収録されている草花や昆虫の画題は、江戸時代を通じて非常に人気を博しました 。これは、当時の人々が身近な自然の中に美を見出し、それを愛でる文化が根付いていたことを示しています。さらに、この画譜によって「合羽摺」の技法が広く普及し、江戸にまでその影響が及び、後の「錦絵」の先駆と言われるようになりました。合羽摺は、型紙を用いることで繊細なぼかしやにじみを表現できるため、錦絵の色彩表現の多様化に不可欠な技術となりました。この技術の普及は、視覚芸術の表現の幅を広げ、より豊かな色彩が人々の暮らしに浸透していくきっかけを作ったと言えます。

加えて、『明朝紫硯』は、輸入された明清版画に関する情報を当時の絵師に提供する役割を担い、上方画壇における蘇州版画の受容を推進しました 。中国の高度な印刷技術や画風が日本に紹介され、それが日本の絵師たちの創作意欲を刺激し、新たな表現方法を探求する土台となりました。特に、葛飾北斎をはじめとする浮世絵師たちは『明朝紫硯』から多くの図案や色彩表現を学び、彼らの作品にもその影響が見られます 。これは、『明朝紫硯』が単なる模写集ではなく、日本の美術が独自の進化を遂げる上での重要な触媒であったことを示しています。

4.2. 江戸の園芸ブームと花卉画に込められた思想

『明朝紫硯』が誕生した江戸時代は、まさに園芸文化が花開いた時代でした。将軍から一般庶民まで、身分を超えて人々が花や緑を愛し、育てることに熱中しました 。約150年前に来日したイギリスの植物学者ロバート・フォーチュンが、日本人が皆花好きであることに驚いたという逸話は、当時の園芸熱を象徴しています。

このブームの背景には、安定した社会情勢、五街道の整備による全国からの珍しい草花の流入、そして都市部での人口密集による癒しへの需要がありました。植木鉢の本格的な普及は、植物の運搬と販売を容易にし、人々の暮らしの中に花が取り入れられるきっかけとなりました。縁日での露地売りや移動販売など、多様な販売形態が生まれ、福寿草や梅などが贈り物として人気を博し、季節ごとの植木鉢の販売は四季の風物詩として絵にも描かれるほどでした。

武士たちもまた、園芸文化の発展に大きく貢献しました。室町時代から盆栽が流行していましたが、江戸時代には特に「奇品(きひん)」と呼ばれる珍しい植物の栽培に情熱を傾けました。彼らは同好の士と植物研究サークルを結成し、斑入りや矮小(わいしょう)などの変種を高額で取引し、「金生樹(きんせいじゅ)」と呼ぶほどでした 。岩崎灌園や毛利梅園といった幕臣が植物図鑑の編纂に心血を注いだことは、彼らの植物への学術的関心と、それが園芸技術の向上に寄与したことを示しています。朝顔、菊、花菖蒲など、多くの植物で品種改良が進み、品評会が盛んに開催されたことも、この園芸ブームを加速させました。

『明朝紫硯』に描かれた花々は、単なる植物の写実的な描写に留まりません。そこには、当時の人々の自然観や美意識、そして生命への深い敬意が込められています。日本の花卉画には、古くから花を「自然の恵み、生命力、神霊」、鳥を「神の乗りもの」と捉える思想が存在しました。花は静、鳥は動として、生命の多様性や自然界の調和を表現する意図が見られます。

大岡春卜の花鳥画もまた、自然の眺めを楽しむ超俗的な文人の世界観を表現していたとされます。彼の美意識は、単に見たままを描くのではなく、画家が見たまま、感じたままの主観性を表現することにありました。これは、自然を客観的に観察しつつも、そこに人間の感情や精神性を重ね合わせる、日本特有の自然観を反映しています。例えば、いけばなの歴史においても、仏前の供花や神を招く依り代としての常緑樹の装飾が起源とされ、草木に寄せる日本独特の思いが今日まで受け継がれています。『明朝紫硯』もまた、こうした花卉文化の精神的な深みを、繊細な色彩と構図で表現しようとした作品であり、当時の人々が花を通して感じていた生命の尊さや、移ろいゆく季節の美しさを、絵の中に凝縮させていたと言えるでしょう。

結び:現代に息づく「明朝紫硯」の遺産

『明朝紫硯』は、単に日本初の色刷り画譜という技術的な偉業に留まらず、江戸時代の豊かな花卉・園芸文化、そしてその背後にある深い精神性を現代に伝える貴重な文化遺産です。大岡春卜の革新的な試みは、印刷技術の発展を促し、後の浮世絵をはじめとする日本の視覚芸術に多大な影響を与えました。この画譜は、当時の人々がいかに花を愛し、その美しさを追求し、生活の中に溶け込ませていたかを雄弁に物語っています。

『明朝紫硯』が示す、自然への深い敬意と、それを芸術として昇華させる日本の美意識は、時代を超えて現代にも通じる普遍的な価値を持っています。

明朝紫硯(初版)

※ 国立国会図書館ライブラリには上中巻は収められていますが、下巻は無し。

上巻

春ト一翁<大岡春朴>//〔画〕『明朝紫硯』巻上,澁川清右衛門 〔ほか3名〕,延享3(1746)刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286870

中巻

春ト一翁<大岡春朴>//〔画〕『明朝紫硯』巻中,澁川清右衛門 〔ほか3名〕,延享3(1746)刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286871

明朝紫硯(文化10年版)

全(上中下)巻

大岡春卜 編『明朝紫硯』,菱屋孫兵衛. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533585