top of page

植物図譜

植物図譜(しょくぶつずふ)とは、様々な植物を写真や写生画などの図と説明文によって解説した書籍です。学術的な研究資料としてだけでなく、美術品としての美しさも兼ね備え、鑑賞の対象としても親しまれています。植物の分類・同定、多様性理解、植物学研究の基礎資料、知識普及など、多岐にわたる重要な役割を担っています。

江戸の自然を写し撮る眼差し:牧野貞幹『写生遺編』が紡ぐ花卉文化の真髄

『写生遺編』は、江戸時代後期、常陸笠間藩(現在の茨城県笠間市)の第4代藩主、牧野貞幹(まきの さだもと)が自ら描いた、類稀なる博物誌のシリーズです。多忙な藩政の合間を縫って制作されたこれらの図譜は、牧野貞幹の自然への深い洞察と、卓越した画力を物語っています。

2025年7月4日

『槭品類図考』に秘められた日本の美意識:江戸から明治へ、カエデが紡ぐ花卉文化の真髄

『槭品類図考』は、日本の花卉・園芸文化史において、特にカエデの多様性と美しさを記録した貴重な植物図譜です。この図譜は、カエデの葉の形態に特化し、百二十種ものカエデの葉を精緻に描き出しています。本文による説明は付されておらず、純粋に図によってカエデの多様な姿を伝えることに重点が置かれています。

2025年6月25日

夏の息吹を写し取る:亀井協従が遺した植物図譜「夏木譜」の世界

「夏木譜」は、江戸時代後期に制作された、夏に花咲く樹木や草木に特化した、極めて詳細で美しい彩色が施された本草図譜、すなわち植物図鑑です。この図譜は、夏の生命力あふれる風景を紙の上に凝縮した、単なる記録を超えた芸術作品としての側面を強く持っています。

2025年6月20日

朝顔三十六花撰に息づく江戸の美意識:儚き花に宿る「粋」の精神

「朝顔三十六花撰」は、嘉永7年(1854)に刊行された、朝顔の「図譜」、すなわち精緻な図版集です。この図譜は、日本の伝統的な詩歌集「三十六歌仙」になぞらえ、当時最高峰とされた36品種の「変化朝顔」が描かれた貴重な書物です。

2025年6月1日

毛利梅園:梅園画譜に息づく生命、江戸本草学の光芒

毛利梅園は、寛政10年(1798)に江戸幕府旗本・毛利兵橘元苗の長男として生まれ、嘉永4年(1851)に54歳でその生涯を閉じました。諱は元寿(もとひさ)です。彼は幕府の直参である旗本として職務に励む傍ら、本草学者としての卓越した業績を残しました。

2025年5月23日

日本の植物学の夜明けを告げる至宝:「小石川植物園草木図説」が織りなす科学と美の世界

「小石川植物園草木図説」は、明治14年(1881)から明治19年(1886)にかけて編纂された、日本の近代植物学の幕開けを告げる画期的な植物図譜です。この図譜は、多色石版印刷に一部手彩色が施されており、当時の植物の姿を驚くほど鮮やかに、そして精密に伝えています。

2025年5月1日

江戸の美意識が息づく奇跡の植物図譜:『草木奇品家雅見』の世界

本稿では、文政10年(1827)に刊行された稀代の植物図譜『草木奇品家雅見(そうもくきひんかがみ)』を通して、江戸時代後期の園芸文化の深奥に迫ります。この図譜は、単なる植物の記録に留まらず、当時の人々の美意識、知的好奇心、そして自然への深い敬意を雄弁に物語っています。時を超えて現代に語りかける、江戸の植物たちの物語を紐解いていきましょう。

2025年5月1日

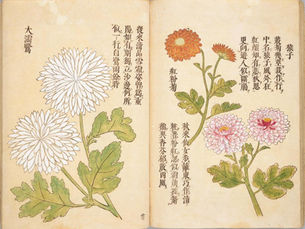

菊に秘められた美の系譜:『菊花明治撰』が語る日本の花卉文化と精神性

菊花明治撰は、明治24年(1891)に当時の鹿児島縣士族・今井兼角によって出版された菊の画集です 。本書は少なくとも上之巻が存在し、江戸時代に発達した多様な菊の品種を、日本画家の長田雲堂 (1849-1922) が精緻な筆致で描き出しています。

2025年4月1日

江戸の自然を彩った知の結晶:岩崎灌園と『本草図譜』

『本草図譜』は、江戸時代後期の本草学者、岩崎灌園が約20年の歳月をかけて準備・完成させた、全96巻(現存92冊)からなる空前の大作です。約2000種もの植物が収録されており、これは当時の日本で編纂された植物図譜としては最大規模を誇ります。

2025年3月1日

岡村尚謙「桂園橘譜」の世界:江戸の柑橘

『桂園橘譜』は、江戸時代後期の嘉永元年(1848)に成立した、柑橘類を主題とした貴重な植物図譜です。本書が日本の植物学史において特筆すべき存在とされる最大の理由は、当時まだ一般には広く普及していなかった温州みかん(温州橘)に関する「詳細かつ正確な写生図」を伴う、最初の文献であるという点にあります。

2025年2月9日

長楽花譜:江戸時代の雪割草図鑑の魅力

雪割草は、早春に雪の間から顔を出す可憐な花として、古くから日本人に愛されてきました。その小さな花弁が織りなす多様な色合いや、葉の形、花の咲き方の違いなど、細やかな変異が愛好家の心を捉え、江戸時代には盛んに品種改良が行われました。

2025年2月4日

「本草通串証図」に秘められた、日本の花卉・園芸文化の真髄:自然への敬意と美意識が織りなす知の遺産

「本草通串証図」は、江戸時代中期に制作された、日本の本草学において極めて重要な位置を占める植物図譜です。この図譜は、単なる植物の写生図という枠を超え、主に薬用植物に焦点を当て、その形態、生態、薬効、さらには産地に至るまで、詳細かつ正確に記録されたものです。

2025年2月1日

服部雪斎が描く、花と科学の美しき融合:写生帖「百合花図/椿花図」が誘う日本の花卉文化の深淵

服部雪斎は、江戸時代後期の博物画家で、幕末から明治中期にかけて活動しました 。関根雲停らとともに活躍し、博物画の分野で重要な役割を果たしました。彼の作品は写実性が高く、細部まで丁寧に描かれているのが特徴です。

2025年2月1日

飯沼慾斎の『草木図説』:近代日本植物学の礎石

飯沼慾斎の著作『草木図説』は、日本の植物学史における画期的な出来事であり、伝統的な日中本草学から、西洋の影響を受けた近代的な科学的植物学への重要な転換点を示すものです。この著作は、日本初の近代的植物図鑑と広く認識されています。本稿では、この記念碑的著作の著者である飯沼慾斎の生涯と学問的背景を概観し、『草木図説』の歴史的文脈、革新的な方法論、同時代の著作との比較、そして日本の植物科学の発展における永続的な遺産について詳細な分析を行います。江戸時代は本草学が隆盛を極めましたが、『草木図説』は、この伝統と、特にリンネ分類法を中心とする新たな西洋植物学とを独自に融合させた著作として際立っています。

2025年1月3日

江戸の知が生んだ植物の宝典「庶物類纂図翼」:自然への敬意と日本の美意識が織りなす物語

『庶物類纂図翼』(しょぶつるいさんずよく)は、江戸時代の幕臣である戸田祐之、号・要人によって描かれた、薬草類に特化した精緻な写生画集です。この図譜は、当時の本草学、すなわち博物学の到達点を示す貴重な資料として、現代にその価値を伝えています。

2025年1月2日

シーボルトが日本滞在中に多数の植物標本を収集し日本の植物誌を編纂:『日本植物誌』“Flora Japonica”

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、寛政8年(1796)にドイツのヴュルツブルクで生まれました。ヴュルツブルク大学で医学を修めた後、医師として開業しますが、シーボルトの心は「見知らぬ国の自然を勉強したい」という、博物学への並々ならぬ情熱に突き動かされていました。大学時代に植物学の権威であるエーゼンベック教授と出会ったことが、彼を植物学の道へと深く目覚めさせるきっかけとなり、後の『日本植物誌』のルーツともなりました。

2025年1月1日

身辺で見かける植物を写実的に描いた多色刷りの木版本:草木花実写真図譜

川原慶賀(1786~1860頃)は、江戸時代後期、海外との唯一の窓口であった長崎において活躍した卓越した画家です。特に、オランダ商館が置かれた出島への出入りを許された数少ない絵師の一人として、西洋の文化や学術に触れる特異な立場にありました。その精密な描写力から「カメラなき時代のカメラマン」とも称され、対象を忠実に捉える写実的な画風は、当時の日本の絵画において際立った存在でした。

2025年1月1日

百合の図譜:江戸の本草家、行方水谿

江戸の城北に住んでいた行方水谿(生没年未詳/号は清渓、水谿、採珍堂など)は江戸時代後期の本草家であり、多くの写生図譜を残しました。主な著作には、「採珍堂日摘」(安政3年/1856年刊)、「品物類聚」(安政5年/1858年刊)、「福寿草譜」、「桜草百品図」などがあります。

2025年1月1日

「画菊」が織りなす日本の心:戦国の世に咲いた菊の画譜が伝える美と哲学

「画菊」とは、室町時代に臨済宗の僧侶である潤甫周玉によって描かれた菊の画譜です。この画譜は、菊の様々な姿や特徴を詳細に捉え、絵として表現したものであり、単なる植物の図鑑という枠を超え、菊が持つ美しさや象徴的な意味合いを絵画を通して伝えることを意図しています。

2025年1月1日

江戸の粋を映す幻影の華:『三都一朝』に秘められた変化朝顔の美学と日本人の心

『三都一朝』(さんといっちょう)は、嘉永7年(安政元年/1854)に刊行された、江戸時代に流行した「変化朝顔」を専門に集めた図譜です。これは特定の施設を指すものではなく、多色刷りの木版画で描かれた朝顔の品種カタログのような書籍であり、当時の園芸文化の貴重な記録となっています。

2025年1月1日

大正ロマンに咲く異国の花々:谷上廣南『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』が描く美と知識の融合

これら二つの画集が「木版による植物画集」であるという事実は、描かれた主題が『西洋草花図譜』では「西洋の草花」、『象形花卉帖』では「牡丹」という異なる花々であるにもかかわらず、日本の伝統的な表現技法である木版画が用いられている点で、興味深い文化的な融合を示唆しています。

2025年1月1日

大阪出身の実業家で趣味人・加賀豊三郎の椿画譜:椿譜/椿花一束/名物椿譜

加賀氏は古典籍や美術品の収集に情熱を注ぎ、「加賀文庫」として東京都立中央図書館に所蔵されている約24,100点の蔵書を形成しました。このコレクションには、江戸後期の文芸に関する貴重な資料が多く含まれています。

2024年12月15日

江戸の知と美が織りなす花の世界:松岡恕庵と『怡顔斎桜品・梅品』

『怡顔斎桜品』と『怡顔斎梅品』は、江戸時代中期の博物学者である松岡恕庵によって編纂された、類まれな植物図譜です。これらの図譜は、単なる植物の絵画集や分類記録にとどまらず、当時の日本の桜と梅の多様な品種を、極めて精緻な筆致と詳細な解説で記録した、学術的かつ芸術的に非常に価値の高い作品として知られています。

2024年11月30日

『聚芳図説』が語る江戸の華:花卉・園芸文化に息づく美と知の探求

日本の四季が織りなす豊かな自然は、古くから人々の心に深く寄り添い、生活に彩りを加えてきました。花々は単にその美しさゆえに愛でられるだけでなく、そこには深い精神性や知的な探求が息づく、独自の文化が育まれてきました。江戸時代に生み出された一冊の植物図譜、『聚芳図説』(じゅほうずせつ)は、当時の人々の花への情熱、そして自然と向き合う真摯な姿勢を現代に伝える貴重な資料です。

2024年11月24日

bottom of page