「本草通串証図」に秘められた、日本の花卉・園芸文化の真髄:自然への敬意と美意識が織りなす知の遺産

- JBC

- 2025年2月1日

- 読了時間: 8分

もし、一枚の絵が、単なる植物の姿を超え、その国の知の歴史、美意識、そして自然との深い対話の証だとしたら、その絵には一体何が読み解けるでしょうか?日本において、花卉や園芸は単なる趣味や装飾に留まらず、古くから人々の生活と精神に深く根ざした文化として育まれてきました。そこには、自然への深い敬意と、独自の美意識が息づいています。この豊かな関係性を象徴する傑作の一つに、江戸時代に生み出された「本草通串証図」があります。この図譜は、植物の姿を写し取っただけの作品ではありません。当時の最先端の知識と観察眼、そして日本独自の自然観と美意識が凝縮された、まさに「知の結晶」であり、貴重な文化遺産と言えるでしょう。

この記事では、この「本草通串証図」に秘められた本質を紐解き、日本の花卉/園芸文化の奥深さとその魅力を探求する旅へと読者を誘います。この図譜がどのようにして生まれ、どのような意味を持ち、そして現代の私たちに何を語りかけるのかを深く掘り下げていきます。日本の伝統文化、特に植物との関わりの歴史に興味を持つ人々にとって、新たな発見と深い理解の機会となることを目指します。

1. 「本草通串証図」とは何か?:知と美が融合した植物図譜の傑作

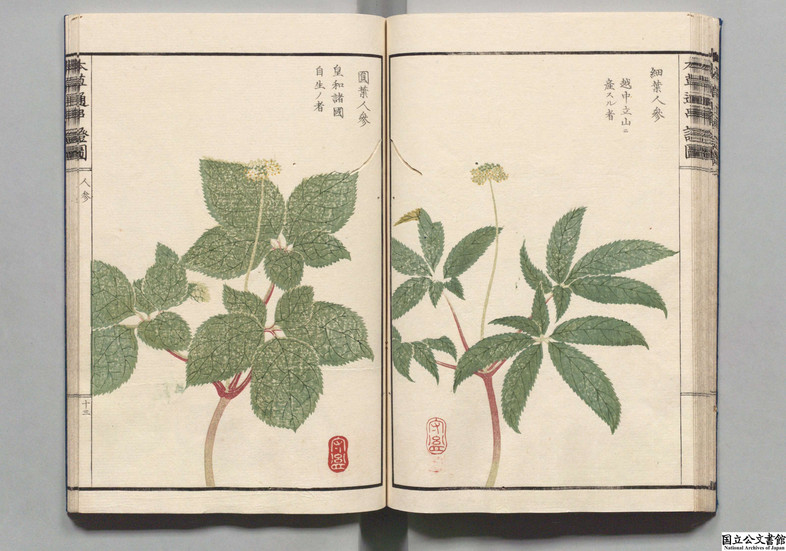

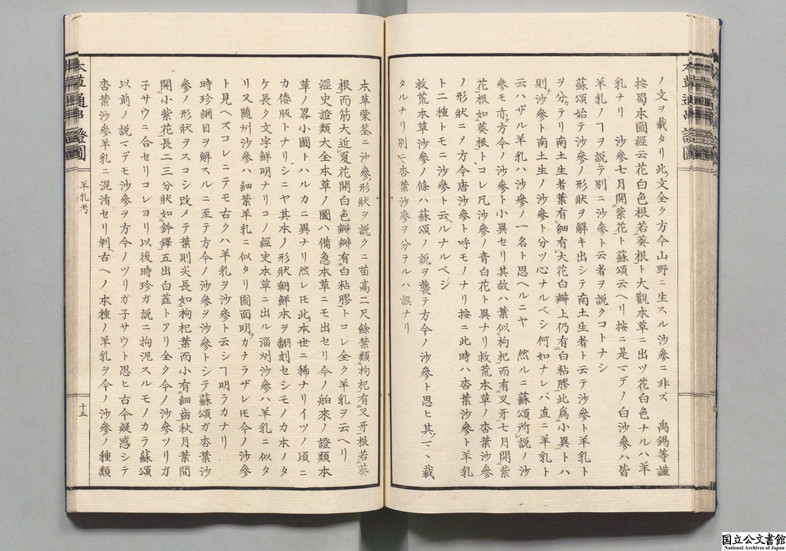

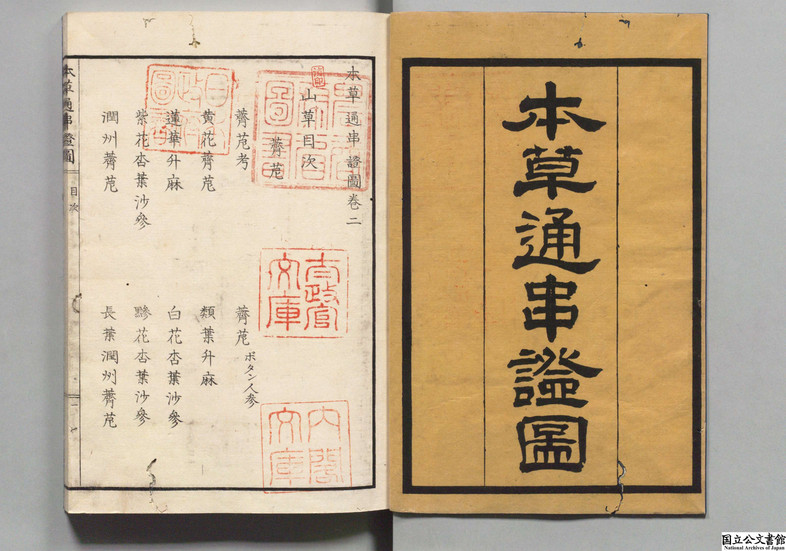

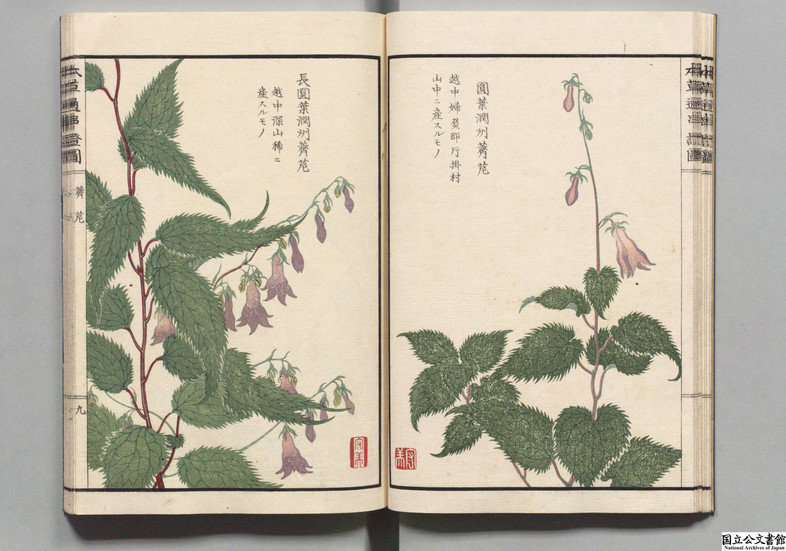

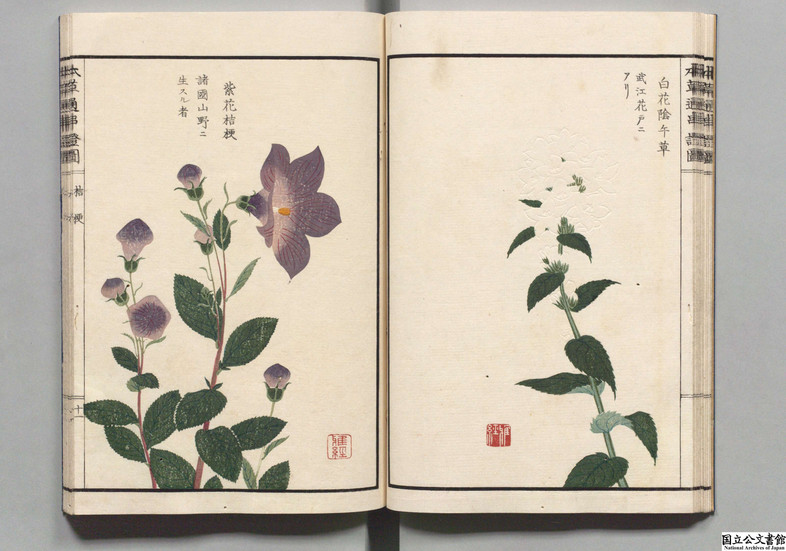

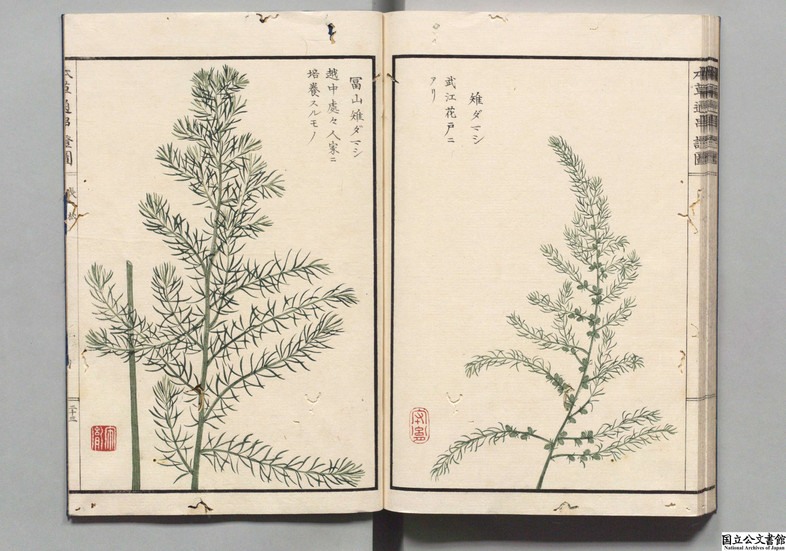

「本草通串証図」は、江戸時代中期に制作された、日本の本草学において極めて重要な位置を占める植物図譜です。この図譜は、単なる植物の写生図という枠を超え、主に薬用植物に焦点を当て、その形態、生態、薬効、さらには産地に至るまで、詳細かつ正確に記録されたものです。

その構成は、当時の最先端の知識と鋭い観察眼に基づき、精緻な筆致で描かれた図と、それに対応する詳細な解説文が一体となっています。植物の細部にわたる描写は、単に科学的な正確さを追求しただけでなく、植物が持つ造形的な美しさをも際立たせています。この緻密な描写は、薬効を理解する上で不可欠であると同時に、植物そのものの美を鑑賞する行為でもあり、実用性と芸術性が融合した日本の文化的なあり方を示しています。この図譜は、植物の同定や利用法に関する貴重な情報源として活用され、日本の本草学の発展に大きく貢献し、その後の植物研究にも多大な影響を与えました。

2. 時代が育んだ探求の精神:丹波元孝と「本草通串証図」の誕生

2.1. 作者、丹波元孝の足跡:医術と本草学への情熱

「本草通串証図」の作者は、江戸時代中期の医師であり、高名な本草学者であった丹波元孝(たんば もとたか)です。元孝は、代々医術を家業とする丹波家に生まれ、幼少の頃から医学と本草学に深い関心と情熱を抱いていました。この生来の探求心と、家業を通じて培われた知識が、後に彼をこの記念碑的な作品の制作へと駆り立てる原動力となりました。

2.2. 江戸中期の知の潮流:実証主義への転換

「本草通串証図」が制作された江戸時代中期は、日本が鎖国政策下にあったにもかかわらず、長崎を通じて西洋の知識が流入し、学問の世界に新たな潮流が生まれつつあった時代です。特に本草学の分野では、従来の中国本草書に依拠するだけでなく、実証的な研究が重視され始めていました。

この時期、日本の知識人たちは、自国に自生する植物相を正確に把握することの重要性を強く認識していました。これは、中国の文献だけでは日本の風土に合わない植物や薬効に関する情報が不十分であるという認識が高まったためです。このような背景は、単なる知識の継承から、実際に自然を観察し、経験に基づいた科学的な探求へと学問の重心が移り変わる、まさに知的な転換期を象徴するものでした。

2.3. 渾身の制作経緯:全国を巡る実地調査と研究の集大成

丹波元孝は、このような時代の要請と自身の情熱に応えるべく、従来の書物上の知識に依存するだけでは不十分であると痛感し、日本国内に自生する植物を実際に観察し、その知識を体系化することの重要性を確信します。

元孝の制作への道のりは、並々ならぬ献身と探求心に満ちています。彼は全国各地を自らの足で巡り、植物を採集し、その形態や生育環境を詳細に記録しました。その過程で、当時の最新の医学知識や薬学の知見も積極的に取り入れ、植物の薬効についても深く研究を進めました。この広範な実地調査と長年にわたる研究の集大成として、「本草通串証図」は生み出されました。

元孝の明確な意図は、単に植物を描写することに留まらず、その特徴を正確に捉え、薬用としての価値を明確に伝えることでした。そのため、図は驚くほど精緻であり、解説文も細部にわたって記述されています。この図譜の制作は、当時の日本の本草学が、単なる知識の継承から、実証に基づいた科学的な探求へと移行していく過程を示す、まさに象徴的な出来事でした。元孝の業績は、伝統的な本草学の知見に、より厳密な観察と分類という近代的な科学の手法を融合させ、日本の植物学の発展に不可欠な橋渡し役を果たしたと言えるでしょう。

3. 「本草通串証図」が語る日本の心:自然観と美意識の哲学

「本草通串証図」は、単なる科学的な植物図鑑としての価値をはるかに超え、日本の文化と哲学に深く根ざした多層的な意義を持っています。この図譜には、当時の日本人が自然をどのように見つめ、理解し、そして共生しようとしていたかを示す精神性が凝縮されています。

3.1. 実証主義と自然への深い敬意:真理を求める探求心

この図譜から読み取れる最も顕著な哲学の一つは、実証主義と自然界に対する深い敬意です。丹波元孝は、書物上の知識のみに満足せず、実際に自然の中に分け入り、植物と直接向き合うことで真の知識を得ようとしました。この姿勢は、当時の日本の学問が、観念的な思考から具体的な観察と経験へと重心を移しつつあったことを明確に示しています。

植物一つ一つを丹念に観察し、その生命の営みを詳細に記録する彼の態度は、自然界のあらゆる存在に対する深い畏敬の念と、その神秘を解き明かそうとする飽くなき探求心に基づいています。それは、自然の恵みに感謝し、その中に普遍的な真理と美を見出そうとした、当時の人々の精神性を映し出しているのです。

3.2. 「用」と「美」の調和:日本の伝統美「用の美」に通じる思想

「本草通串証図」には、「用」(実用性)と「美」(美しさ)が見事に融合した哲学が息づいています。この図譜は、薬用植物という「用」の側面を重視しながらも、その植物が持つ本来の「美」を損なうことなく、むしろその美しさを際立たせるように描かれています。

植物の形態や色彩を正確に捉えることは、薬効を理解する上で不可欠な科学的要件でした。しかし、同時にそれは、植物が持つ造形的な美しさを鑑賞する行為でもありました。この両立は、日本の伝統的な美意識である「用の美」に通じるものです。実用的な道具や科学的な記録の中に、機能性と一体となった美を見出すという考え方は、日本の文化において芸術と科学が分断されることなく、むしろ調和して存在することを示しています。この図譜は、単なる科学的記録を超え、自然の造形美に対する深い洞察と敬愛が込められた芸術作品としての側面も持ち合わせているのです。

3.3. 知識の共有と継承:社会に還元されるべき知の倫理

さらに、「本草通串証図」は、知識の共有と継承という重要な文化的意義も担っています。丹波元孝は、自らが長年の苦労の末に獲得した貴重な知識を、後世の人々が利用しやすい形で残そうとしました。

精緻な図と詳細な解説は、専門家だけでなく、広く一般の人々にも植物の知識を広め、彼らの健康や日々の生活に役立ててもらいたいという、元孝の願いが込められたものでした。これは、知識が一部の特権階級に独占されるのではなく、広く社会に還元されるべきであるという、当時の知識人たちの倫理観を反映しています。この図譜は、学術的な探求が個人の探求に留まらず、公共の福祉に貢献すべきであるという、進歩的な社会倫理を体現していると言えるでしょう。

結び

「本草通串証図」は、単なる江戸時代の植物図譜という枠を超え、現代に生きる私たちに普遍的なメッセージを投げかけています。そこには、自然への深い敬意、実証的な探求心、そして「用」と「美」を融合させる日本の独自の文化観が凝縮されています。

この古き良き時代の知の遺産は、現代社会が直面する自然との関わり方、持続可能性、そして科学と芸術の調和といった課題に対し、示唆に富む視点を提供してくれます。私たちはこの図譜を通じて、過去の叡智に触れることで、現代の生活の中で忘れがちな自然の恵みや、その中に潜む普遍的な真理と美を再発見することができます。

「本草通串証図」の探求は、日本の花卉・園芸文化の奥深さを再認識するだけでなく、私たち自身の身の回りにある植物や自然に対する新たな感謝と発見の心を育むきっかけとなることでしょう。この魅力的な文化遺産を通じて、日本の伝統文化と自然界との深い対話に、より一層の関心を寄せていただければ幸いです。

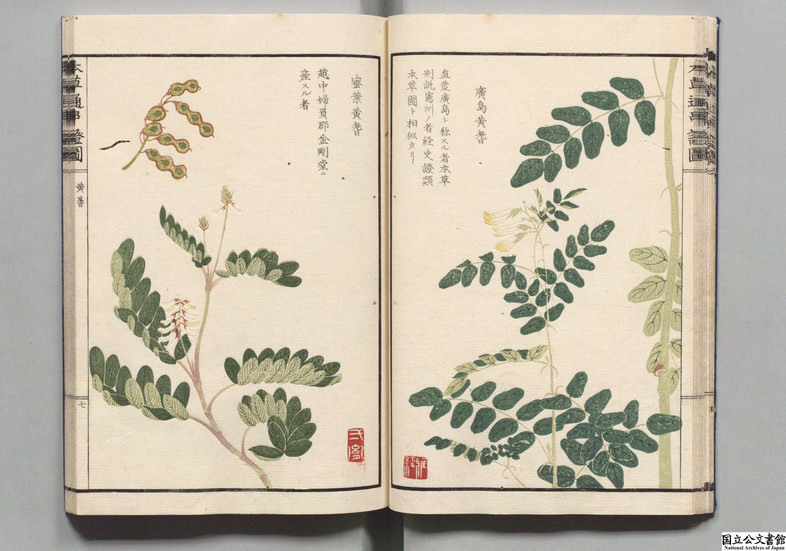

本草通串証図 一

本草通串証図 国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/125717 (全5巻のうち巻1巻2のみ所蔵)

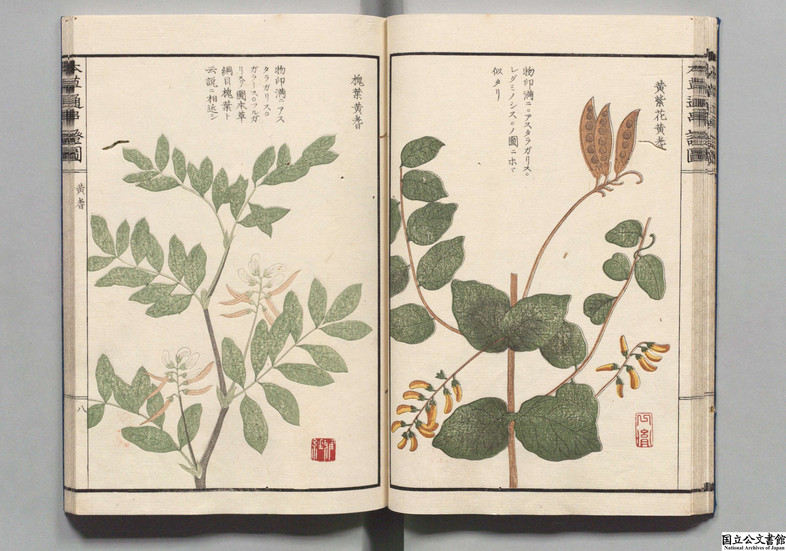

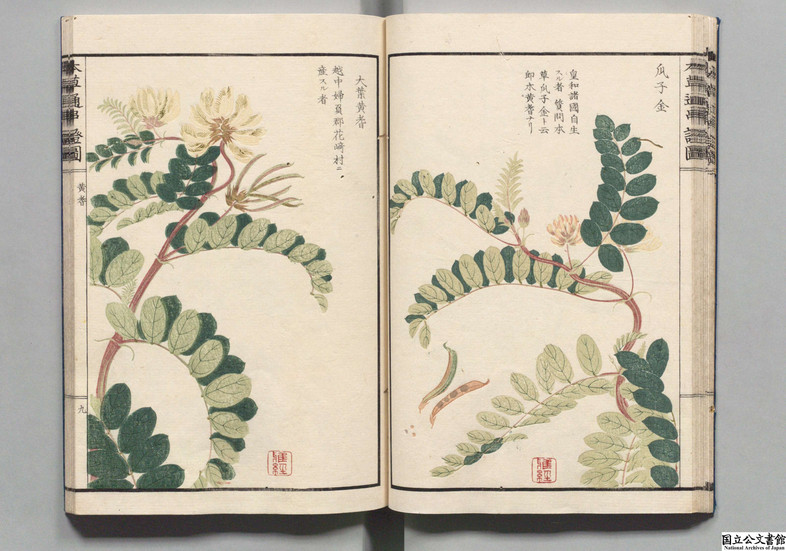

本草通串証図 二

本草通串証図 国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/125717 (全5巻のうち巻1巻2のみ所蔵)