日本の植物学の夜明けを告げる至宝:「小石川植物園草木図説」が織りなす科学と美の世界

- JBC

- 2025年5月1日

- 読了時間: 11分

悠久の時を超え、今なお輝きを放つ日本の花卉/園芸文化。その深淵を覗く鍵となるのが、明治初期に編纂された一冊の植物図譜「小石川植物園草木図説」です。この図譜は、単なる植物の記録に留まらず、近代科学の導入と伝統的な美意識が融合した、日本の知の遺産と言えるでしょう。

私たちは日頃、何気なく植物を愛で、その美しさや生命力に心を癒されています。しかし、その植物がどのように「発見」され、どのように「記録」され、そしてどのように「理解」されてきたのか、深く考えたことはあるでしょうか?「小石川植物園草木図説」は、まさにその問いに答える、日本の植物学の黎明期を象徴する記念碑的な作品です。この稀代の図譜が語りかける、知られざる物語を紐解き、日本の花卉/園芸文化の新たな魅力を発見する旅へと誘います。

1. 小石川植物園草木図説とは:近代植物学の幕開けを告げる図譜

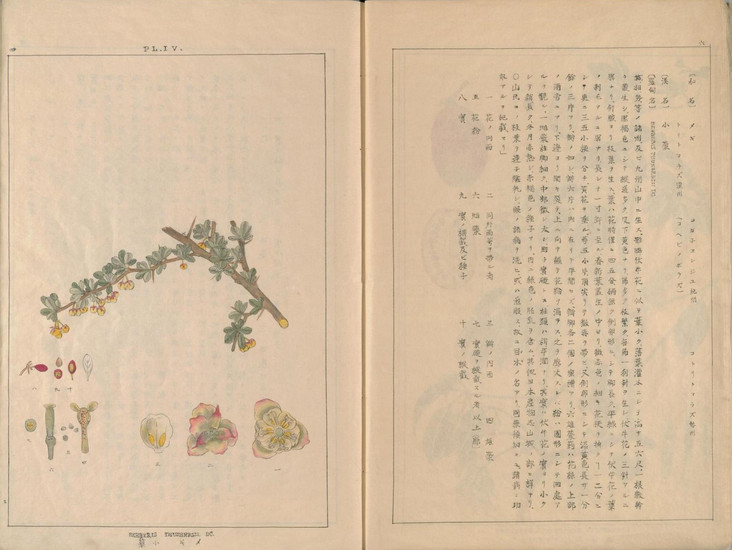

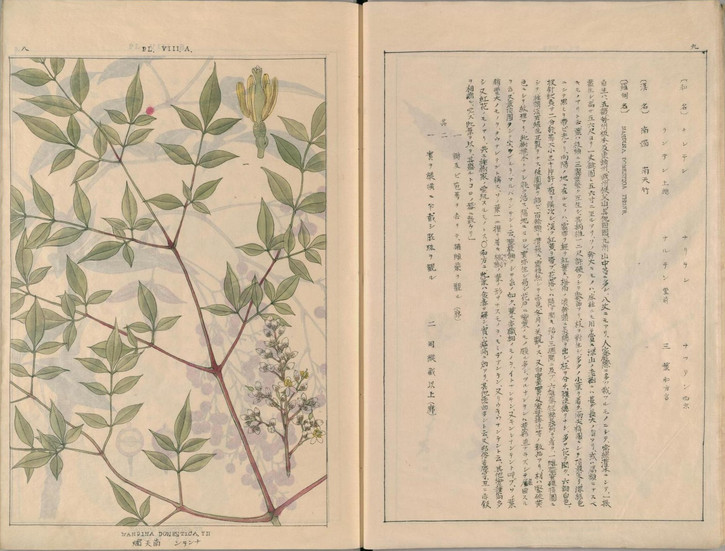

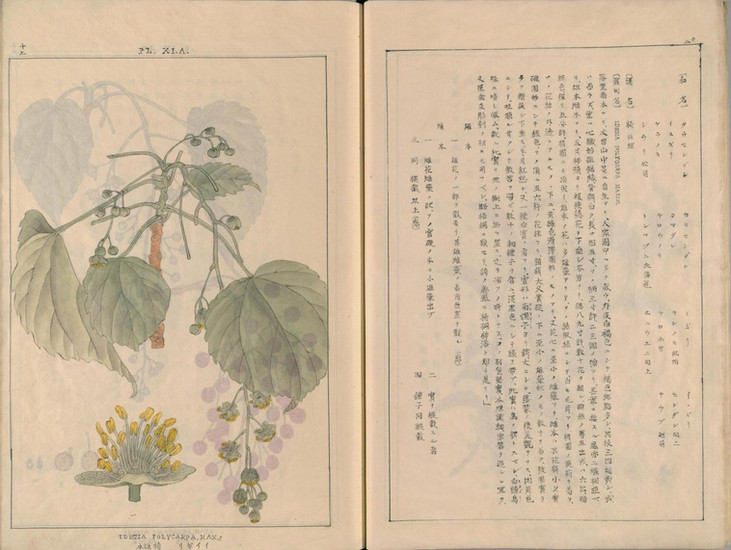

「小石川植物園草木図説」は、明治14年(1881)から明治19年(1886)にかけて編纂された、日本の近代植物学の幕開けを告げる画期的な植物図譜です。この図譜は、多色石版印刷に一部手彩色が施されており、当時の植物の姿を驚くほど鮮やかに、そして精密に伝えています。その表現は、単なる記録以上の美的追求がなされたことを示唆しています。植物学的知見と芸術性が見事に調和した作品として、高く評価されています。

この図譜が作られた目的は、小石川植物園に生育する植物を正確に記録し、後世にその姿を伝えることにありました。これは、単なる植物の絵本ではなく、科学的な正確性を追求した学術的な記録としての性格を強く持っています。和名だけでなく学名が記され、さらには分類学上重要な雄しべや雌しべの形といった形態的な特徴を捉えた分図が掲載されている点は、当時の日本の植物学が近代的な科学的手法を取り入れていた証拠と言えるでしょう。この詳細な描写は、経験的な知識に加えて、西洋の科学的な分類法や観察手法が積極的に取り入れられたことを物語っています。

小石川植物園自体も、その歴史は古く、徳川幕府の薬園として貞享元年(1684)に開設されたことに始まります。江戸時代には薬用植物の栽培や研究が行われ、八代将軍吉宗の時代にはサツマイモの試作が行われるなど、実学の拠点としての役割を担っていました。明治維新後、西洋の近代植物学が本格的に導入されると、この小石川植物園は日本の植物学研究の最前線となり、矢田部良吉、松村任三、牧野富太郎など、日本の植物学を牽引する多くの研究者を輩出する拠点となっていきます。

「小石川植物園草木図説」は、まさにこの転換期に、伝統的な本草学の知識と西洋の近代植物学の手法が融合して生まれた、学術的に極めて大きな意義を持つ作品なのです。この融合は、単に西洋の知識を模倣したのではなく、日本の既存の知識体系と西洋の新しい科学的手法を意図的に結びつけようとした姿勢を示しています。本草学が経験的観察と薬用知識に重きを置いていたのに対し、近代植物学は体系的な分類や精密な解剖学的描写、学名による普遍的な記述を特徴とします。この図譜が和名と学名を併記し、おしべ・めしべの分図を掲載していることは、まさにその融合の具体的な表れであり、明治時代の日本が「和魂洋才」を追求した国家戦略の一環として、自国の文化と知の基盤の上に西洋の知識を「消化」し、独自の形で「再構築」しようとした試みであったと解釈できます。これは、日本の近代化が単なる模倣ではなく、深い文化的・知的な主体性を持って進められたことを示唆しています。

2. 歴史と背景:二人の巨匠と時代が紡いだ物語

「小石川植物園草木図説」の編纂には、日本の近代植物学を牽引した二人の巨匠、伊藤圭介と賀来飛霞が深く関わっています。彼らの卓越した知見と技術が融合することで、この稀代の図譜は完成しました。

伊藤圭介(いとう けいすけ、文政3年(1803)~明治34年(1901))は、尾張国名古屋出身の本草学者であり、蘭学者でした。彼はシーボルトに師事し、西洋の植物学を日本に導入した先駆者の一人です。伊藤は「雄しべ」「雌しべ」「花粉」といった現代でも使われる植物学の基本用語を考案し、近代的な植物分類法を日本に初めて紹介した人物としても知られています。図説では、植物学的記述の大部分を担当し、その学術的基盤を築きました。明治維新後には東京大学理学部教授を務め、明治21年(1888)には日本最初の理学博士となるなど、日本の科学界の重鎮として活躍しました。伊藤圭介の功績は、日本の植物学が世界水準に到達するための礎を築いたと言えるでしょう。

賀来飛霞(かく ひか、文化13年(1816)~明治27年(1894))は、豊後国速見郡(現在の大分県杵築市)出身の本草学者です。幼少期から本草学と写生を学び、日本各地で植物調査を実施しました。彼は特に優れた画才を持ち、「小石川植物園草木図説」の図版作成に大きく貢献しました。賀来飛霞が収集した植物標本は「賀来飛霞標本」として国の登録記念物に登録されており、その植物学への貢献は多岐にわたります。精緻な植物画は、単なる写実性を超え、植物の生命力や美しさを捉える芸術的な感性が宿っています。

この図譜が作られた背景には、日本の近代化を推し進めた明治維新という大きな時代の転換点があります。江戸時代までの本草学は、薬用植物の知識や経験に基づいたものでしたが、明治維新後、西洋から近代植物学が本格的に導入されると、植物の分類、形態、生理などの研究が飛躍的に進展しました。小石川植物園は、徳川幕府の薬園から東京大学に附属する近代的な植物学研究施設へと発展し、矢田部良吉、松村任三、牧野富太郎など、日本の植物学を牽引する多くの研究者を輩出しました。

「小石川植物園草木図説」は、このような学問の変革期において、日本の植物を正確に記録し、世界の学術水準に到達しようとする強い意志の表れだったのです。伊藤圭介が植物学的記述を担当し、賀来飛霞が図版作成に貢献したという分業体制は、単なる個人の才能の集積以上の意味を持ちます。これは専門分野の異なる二者の協働が、より高次元の成果を生み出したことを示しています。この学際的な協力は、現代の科学研究における学際性の重要性を先取りした事例と見なすことができます。複雑な問題を解決したり、革新的な成果を生み出したりするためには、異なる専門知識やスキルを持つ人々が協力し合うことが不可欠であるという普遍的な教訓を、「小石川植物園草木図説」は示しています。当時の日本が、西洋の科学だけでなく、その研究体制や協力のあり方をも吸収しようとしていた可能性を読み取ることができます。

明治維新による西洋の学問導入と、それに伴う日本の植物学の近代化という背景は、単なる学問の流行ではなく、国家的な規模での知の再編であったことを示唆しています。東京大学が創立され、その最初の学術的出版物の一つとして「小石川植物園草木目録」が刊行され 、その図譜として「小石川植物園草木図説」が編纂されたことは、近代科学の確立が国家の重要な課題であったことを強く示唆します。伊藤圭介が日本最初の理学博士となったことも、この流れを補強しています。この図譜は、明治政府が「富国強兵」の一環として、科学技術の導入と発展をいかに重視していたかを示す具体的な証拠です。植物学は、薬学や農業、産業の基盤となる実用的な学問であり、その正確な記録と研究は、国家の発展に直結すると考えられていました。これは、科学が単なる学術的探求に留まらず、国家の命運を左右する戦略的資源として認識され始めた時代の象徴と言えるでしょう。

3. 文化的意義と哲学:自然への深い敬意と探求の精神

「小石川植物園草木図説」は、単なる学術書としての価値に留まらず、日本の文化史、特に自然観や美意識を考察する上でも極めて重要な意味を持っています。

まず、その精緻な描写は、単なる科学的な記録を超えた芸術作品としての価値を放っています。多色石版と手彩色による鮮やかな表現は 、当時の日本の高い印刷技術と、植物の細部までを慈しむような職人技の融合を示しています。これは、江戸時代に隆盛した『本草図譜』のような本草図譜 や博物画の伝統が、近代的な手法と結びつき、新たな形で昇華されたものと言えるでしょう。植物の形態、花の色、さらには分類学上重要な器官に至るまで、細部にわたる正確な描写には、当時の人々が自然に対して抱いていた深い観察眼と、生命への畏敬の念が込められています。

「小石川植物園草木図説」は、日本の伝統的な本草学と近代西洋植物学の融合という、画期的な試みでした。この図譜がどのように両者の特性を内包し、新たな知の地平を切り開いたかを比較することで、その意義がより明確になります。

特徴 | 本草学(江戸時代までの日本の伝統) | 近代植物学(明治期に導入された西洋科学) | 「小石川植物園草木図説」における融合 |

主要な目的 | 薬用、食用、産業利用など、実用的な知識の蓄積と伝承 | 植物の分類、形態、生理、生態など、普遍的な科学的法則の探求 | 植物の正確な記録と後世への継承 |

観察手法 | 経験的、実地調査に基づく観察。写生による記録 | 精密な計測、顕微鏡を用いた詳細な観察、体系的な標本収集 | 精密な石版画と手彩色による写実的描写 |

分類体系 | 経験に基づく和名、用途による分類が主。中国の本草書の影響が大きい | リンネの分類体系など、普遍的な学名と階層的な分類 | 和名と学名の併記、分類学上重要な器官の分図掲載 |

学術的背景 | 漢方医学、儒学、実学の潮流 | 西洋の博物学、自然科学の発展 | 本草学の伝統を受け継ぎつつ、近代植物学の手法を導入 |

表現方法 | 手書きの図譜、木版画。美しさも重視されるが、科学的厳密さは多様 | 精密なボタニカルアート、解剖図、写真など。科学的正確性を最優先 | 植物学的知見と芸術性が見事に調和 |

この図譜は、単なる植物のカタログではなく、当時の人々がいかに自然を理解し、価値を見出し、そしてそれを文化として昇華させていったかを示す、多角的な窓を提供しています。学術的な正確さと、美的な追求が融合したこの作品は、江戸時代から明治へと続く日本の知的・文化的な豊かさを象徴する遺産と言えるでしょう。精緻な描写に込められた、当時の人々の自然に対する深い観察眼と、生命への畏敬の念は、単なる科学的探求を超えた精神性を表しています。これは、江戸時代から続く日本の自然観、すなわち自然を対象としてだけでなく、共生すべき存在として捉える思想が、近代科学の導入後も失われなかったことを示唆しています。この図譜は、科学が客観的な事実の追求であると同時に、対象への深い共感や美意識を伴いうることを示しています。これは、現代の環境問題や持続可能性への関心が高まる中で、科学と倫理、美意識がどのように結びつくべきかという問いに対し、歴史的な示唆を与えるものです。自然を「記録」し「分類」する行為の裏には、その多様性を「守り」「伝える」という未来への責任感が込められていたと解釈できます。

「小石川植物園草木図説」は、限られた部数しか出版されなかったため、現存するものは大変貴重なものとなっています。国立国会図書館をはじめとする機関に所蔵され、デジタルアーカイブでその一部を見ることができるのは、現代に生きる私たちにとって幸運なことです。この希少性は、過去の知の蓄積がいかに脆弱であり、その保存がいかに重要であるかを私たちに問いかけます。デジタル化された現代においても、物理的な資料の保存とアクセス性の確保は、文化や科学の発展において不可欠な要素です。この図譜の存在は、過去の努力が現代の知識基盤を形成していること、そして私たちがその恩恵を受けていることを再認識させます。この図譜は、日本の植物学の黎明期を象徴する資料として、そして科学と芸術が織りなす美の結晶として、後世に受け継がれていくべき貴重な財産なのです。

結び

「小石川植物園草木図説」は、明治という激動の時代に、日本の植物学が西洋の近代科学と出会い、独自の進化を遂げた証です。伊藤圭介と賀来飛霞という二人の巨匠の知と技、そして自然への深い敬意が結実したこの図譜は、単なる植物の記録を超え、科学と芸術、そして東洋と西洋の知が融合した、日本の知的遺産として今なお輝きを放っています。

この図譜から、知を探求する情熱、異なる文化や知識を受け入れ融合させる柔軟性、そして自然の美と神秘に対する深い敬意を学ぶことができます。それは、現代の私たちにとっても、持続可能な社会を築き、豊かな文化を育む上で、かけがえのない示唆を与えてくれるでしょう。

「小石川植物園草木図説」が伝えるメッセージは、時を超えて私たちの心に響き、日本の花卉/園芸文化の奥深さを再認識させてくれます。この貴重な文化財に触れることで、植物と人との関わりの歴史、そして未来への可能性に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。日本の植物が織りなす壮大な物語は、これからも私たちを魅了し続けることでしょう。

伊藤圭介, 賀來飛霞 編『小石川植物園草木圖説』卷2,[書写者不明],[18--]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2536991