シーボルトが日本滞在中に多数の植物標本を収集し日本の植物誌を編纂:『日本植物誌』“Flora Japonica”

- JBC

- 2025年1月1日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年6月18日

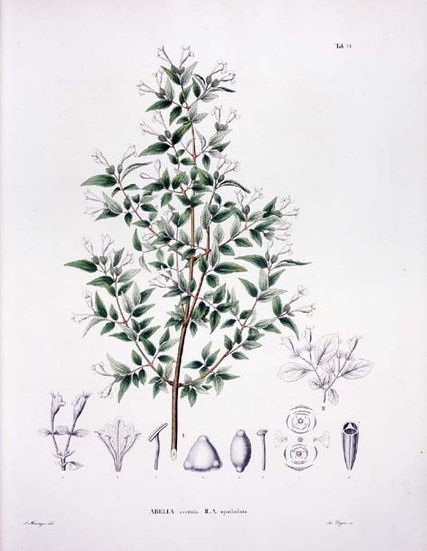

画像引用:福岡県立図書館郷土資料室http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/kyoudo/page/Siebold/

1. 時を超えて息づく、日本の花卉文化への誘い

日本の四季は、その移ろいの中で、私たちに息をのむような花の美しさを見せてくれます。桜の淡いピンクから、菖蒲の鮮やかな紫、そして菊の凛とした佇まいまで、花々は古くから日本人の暮らしや精神性に深く根ざし、和歌や絵画、庭園芸術といった文化のあらゆる側面に彩りを添えてきました。それは単なる自然の恵みを超え、日本人の美意識や哲学を形作る重要な要素として、脈々と受け継がれてきたのです。

もし、この豊かな花卉文化が、かつて世界から閉ざされた「鎖国」の時代に、異国の探求者によって初めて体系的に記録され、その精緻な姿が遠い異国の地へと紹介されたとしたら、どのような物語が紡がれたのでしょうか。その問いかけの先に浮かび上がるのが、ドイツ人医師であり、稀代の博物学者であったフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトと、彼の知の集大成である『日本植物誌』(Flora Japonica)です。

本稿では、この稀有な植物図譜が、いかにして日本の花卉文化の本質と魅力を世界に伝え、今日まで続くその豊かな遺産を築き上げたのかを紐解いていきます。それは、単なる植物の記録に留まらず、知の探求に情熱を燃やした人々の交流と、時代を超えて花開いた文化の物語でもあります。

2. 『日本植物誌』とは:知られざる植物図譜の全貌

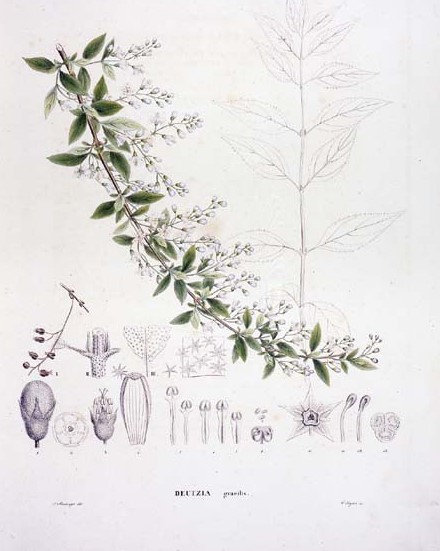

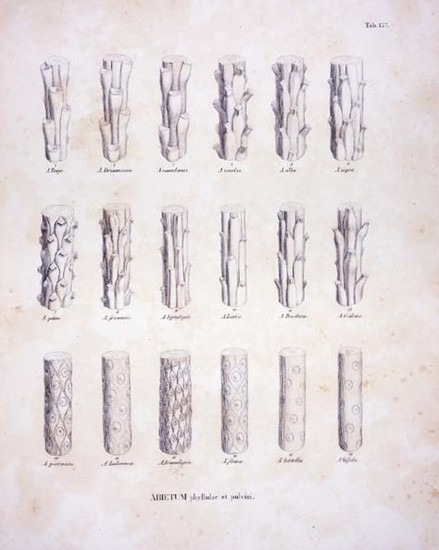

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの『日本植物誌』は、江戸時代後期、世界から隔絶されていた日本の植物相を体系的に研究し、西洋に紹介した画期的な植物図譜です。この図譜は、シーボルトとドイツの著名な植物学者であるヨゼフ・ゲルハルト・ツッカリーニとの共著として知られています。ツッカリーニがリンネの分類法に基づき、ラテン語で植物の分類学的所見を記述したのに対し、シーボルトは日本で収集した膨大な標本や資料を基に、植物の自生地、分布、栽培状況、さらには日本名や利用法といった実践的な情報をフランス語で詳細に解説しました。この多言語による記述は、当時の国際的な学術交流のあり方を反映しており、分類学的な厳密さと実用的な知識の両面から日本の植物を西洋に紹介しようとする、編纂者たちの意図がうかがえます。

本書の物理的な特徴もまた、その芸術的かつ学術的価値を高めています。『日本植物誌』は、縦40.5cm×横32.6cmという大判の石版画で構成され、一枚一枚が手彩色で丹念に仕上げられた精緻な図版が特徴です。図版には本文よりも厚い紙が使用され、透かしが入るなど、その制作には並々ならぬ労力が費やされました。当初は各巻に100枚の図版を含む2巻構成が予定されていましたが、最終的には全151図が収録され、日本の多様な植物相が色彩豊かに表現されています。

記述されている植物は、花木や常緑樹、針葉樹が中心であり、特にアジサイ属に関する記述は、その詳細さと美しさで有名です。本書は、単に植物を羅列するだけでなく、その生態、利用価値、そして日本の文化における位置づけまでを深く掘り下げて紹介することで、西洋の人々に日本の植物の多様性と魅力を初めて体系的に伝えました。この図譜は、後の日本の植物学研究にとっても重要な基礎資料となり、西洋と日本の植物学を結びつける「知の架け橋」としての役割を果たすことになります。

3. 歴史と背景:鎖国の時代に花開いた知の探求

3.1. シーボルトの日本渡航と博物学への情熱

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、寛政8年(1796)にドイツのヴュルツブルクで生まれました。ヴュルツブルク大学で医学を修めた後、医師として開業しますが、シーボルトの心は「見知らぬ国の自然を勉強したい」という、博物学への並々ならぬ情熱に突き動かされていました。大学時代に植物学の権威であるエーゼンベック教授と出会ったことが、彼を植物学の道へと深く目覚めさせるきっかけとなり、後の『日本植物誌』のルーツともなりました。

シーボルトは、貴族としての誇りから町の開業医として一生を終えることをよしとせず、「成人の域に成長した博物学研究の特別な愛好心、この偏愛こそ、他の大陸に遠征させる決心をさせたものでした」と自ら語るほど、知の探求に生涯を捧げました 。この深い個人的な動機が、彼が既成のキャリアを捨て、危険を顧みず遠い異国へと旅立つ原動力となったのです。文政6年(1823)、27歳となったシーボルトは、オランダ領東インド政庁の日本研究推進政策の一環として、出島オランダ商館付医師・自然調査官という異例の任務を帯びて長崎へ来日します。当時、日本はオランダ人以外の西洋人の入国を禁じていましたが、彼は「山オランダ人」と偽って入国するという大胆な行動に出ました。このエピソードは、彼の豪快なバイタリティと、使命達成への強い意志を示すものであり、鎖国下の日本という複雑で危険な環境を乗り越え、膨大な知見を収集し得た彼の並外れた能力の一端を物語っています。

3.2. 鎖国下の日本と蘭学の隆盛

シーボルトが来日した江戸時代後期は、徳川幕府による厳格な鎖国政策が敷かれていた時代です。長崎の出島は、オランダを通じて西洋との唯一の窓口として機能していました。しかし、この閉ざされた状況下でも、西洋の学問や文化はオランダ経由で日本に流入し、「蘭学」として独自の発展を遂げていました。蘭学は、医学、天文学、地理学など多岐にわたり、日本の知識人たちの知的好奇心を刺激し、西洋の知識を取り入れようとする動きが活発化していました。

シーボルトの来日は、この蘭学の水準向上に大きく貢献しました。長崎に「鳴滝塾」を開設し、多くの日本人学者が西洋医学や博物学を学びました。シーボルトの存在は、日本の公式な隔離政策と、内部で高まる西洋知識への渇望という、当時の日本社会が抱える二律背反を象徴するものでした。シーボルトは、蘭学者たちにとって、まさに生きた西洋の知識の源であり、彼らの研究を飛躍的に進める触媒となったのです。

3.3. 『日本植物誌』編纂の経緯と「シーボルト事件」

シーボルトは日本滞在中の約6年間にわたり、日本の植物相を徹底的に調査しました。彼は各地で植物を採集し、その同定と記載に尽力します。この編纂作業において、シーボルトは日本の植物学者である伊藤圭介や水谷豊文、そして出島絵師の川原慶賀らと緊密に協力しました。日本人協力者の知識と技術は、図譜の正確性と網羅性を高める上で不可欠であり、シーボルトの偉業は、彼らとの共同作業なくしては成し得なかったでしょう。彼らの協力は、単なる情報の提供に留まらず、異文化間の知的な交流が、いかにして新たな知識を生み出すかを示すものでした。

しかし、文政11年(1828)、シーボルトの帰国直前に、日本の地図など禁制品の国外持ち出しが発覚する「シーボルト事件」が発生します。この事件により、シーボルトは国外追放処分となり 、彼に地図を贈った幕府の書物奉行兼天文方筆頭であった高橋景保が獄死するなど、多数の日本人協力者や蘭学者が処罰されました。この弾圧は、蘭学界に大きな打撃を与え、後の「蛮社の獄」に先立つ蘭学者弾圧事件となりました。多くの人々が、知の探求という純粋な動機から、政治的な圧力の犠牲となったのです。

この事件により、『日本植物誌』の出版は中断を余儀なくされ、シーボルトの没後、明治3年(1870年)にようやく完結するという、波乱に満ちた経緯を辿りました。この遅延は、当時の政治状況が学術的事業に与えた甚大な影響を示すものであり、同時に、困難を乗り越えてでも知の継承を成し遂げようとした人々の執念を物語っています。

以下に、シーボルトの生涯と『日本植物誌』の刊行に関する年表を示します。

年(和暦) | 年(西暦) | シーボルトの活動・出来事 |

寛政8 | 1796 | ドイツ・ヴュルツブルクに生まれる |

文政3 | 1820 | ヴュルツブルク大学卒業 |

文政5 | 1822 | オランダ陸軍外科少佐となる |

文政6 | 1823 | 長崎に来日 |

文政7 | 1824 | 「鳴滝塾」を開設 |

文政9 | 1826 | 江戸参府 |

文政10 | 1827 | 娘いね誕生 |

文政11 | 1828 | 「シーボルト事件」発生 |

文政12 | 1829 | 国外追放処分となる |

天保3 | 1832 | 『日本(ニッポン)』刊行開始 |

天保4 | 1833 | 『日本動物誌』刊行開始 |

天保6 | 1835 | 『日本植物誌』刊行開始 |

安政6 | 1859 | 再び長崎に来日(国外追放解除後) |

文久元 | 1861 | 幕府に招かれ江戸へ |

文久2 | 1862 | 日本を離れる |

慶応2 | 1866 | ドイツ・ミュンヘンで死去 |

明治3 | 1870 | 『日本植物誌』完結 |

4. 文化的意義と哲学:植物が繋ぐ世界と日本の心

4.1. 西洋への影響:日本の植物相と園芸文化の紹介

シーボルトの『日本植物誌』は、西洋に日本の植物相を体系的に紹介する上で、極めて重要な役割を果たしました。本書によって、それまで西洋ではほとんど知られていなかった多くの日本の植物が初めて紹介され、その学名がシーボルトによって命名されました。これは単なる学術的な新発見に留まらず、西洋の園芸文化に新たな息吹をもたらすきっかけとなりました。

特に、アジサイやユリといった日本の美しい花々がヨーロッパに紹介され、園芸植物として普及したことは特筆すべき功績です。これらの植物は、西洋の庭園に東洋の異国情緒と新たな色彩をもたらし、その後の園芸デザインや植物育種に大きな影響を与えました。日本の自然が育んだ美が、海を越えて西洋の美意識と融合し、新たな文化を創造する一助となったのです。この図譜は、日本の花卉文化が持つ豊かな価値を、具体的な植物という形で世界に知らしめる、まさに「生きた窓」の役割を果たしました。

4.2. 日本の植物学研究への貢献と学術的評価

『日本植物誌』は、西洋への影響だけでなく、日本の植物学研究にも計り知れない貢献をしました。シーボルトが日本で収集した膨大な植物標本や文献は、その後の日本の植物学研究における基礎資料となり、研究の進展に大きく貢献しました。彼は、伊藤圭介や水谷豊文といった日本人植物学者と緊密に協力し、西洋の科学的知識と日本の伝統的な植物に関する知見を共有しました。この知識と技術の交換は、日本の近代植物学の礎を築く上で不可欠であり、シーボルトの功績は、単独の探求者のものとしてではなく、国境を越えた知の共同作業の成果として評価されるべきです。

『日本植物誌』は、シーボルトの他の主要著作である『日本(ニッポン)』、『日本動物誌』と並び、「シーボルト三部作」の一つとして、今日においても学術的に高く評価されています。本書は、日本の植物学史における「金字塔」と称され、その学術的価値と美術的価値は、現代においても色褪せることなく輝き続けています。それは、当時の日本の植物相を詳細に記録した貴重な歴史的資料であると同時に、精緻な手彩色図版が織りなす芸術作品としても、多くの人々を魅了し続けています。

4.3. 知の架け橋としての『日本植物誌』

鎖国という厳しい時代背景の中で編纂された『日本植物誌』は、単なる植物の記録に留まらない、より深い文化的意義を帯びています。それは、日本と西洋の間に「知の架け橋」を築いた象徴的な存在です。シーボルトの活動と本書の完成は、政治的な障壁や文化的な隔たりを超えて、人類共通の知的好奇心と、異文化への深い敬意が人々を結びつける力を持つことを示しています。

この図譜には、植物という普遍的な存在を通じて、互いの文化を理解し、尊重しようとするシーボルトの哲学が込められています。単に標本を収集するだけでなく、日本の植物の日本名や利用法、そしてその背景にある文化的な側面までを詳細に記録しました。これは、自然と共生し、その美を愛でる日本の伝統的な思想が、西洋の科学的探求と出会い、新たな価値を生み出した証左と言えるでしょう。シーボルトと日本人学者たちの協力は、知識の交換だけでなく、異文化間の相互理解と尊敬の精神を育むものでした。たとえ「シーボルト事件」のような悲劇的な出来事があったとしても、彼らが共有した知への情熱は消えることなく、本書を通じて未来へと受け継がれていったのです。

5. 結び:未来へ受け継がれる植物誌の遺産

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの『日本植物誌』は、単なる過去の学術書ではありません。それは、現代の日本の花卉文化や植物研究に多大な影響を与え続けている「生きた遺産」です。本書が日本の植物の多様性と比類なき美しさを世界に知らしめた功績は大きく、その後の植物学研究や園芸文化の発展に不可欠な貢献を果たしました。

シーボルトが示した知的好奇心と、異文化を深く理解しようとする姿勢は、今日の国際交流や文化理解の重要性を私たちに示唆しています。シーボルトの時代、鎖国という壁があったにもかかわらず、植物という共通の言語を通じて、遠く離れた二つの文化が深く結びついた事実は、現代社会においても多くの示唆を与えてくれます。

『日本植物誌』は、知と美が融合した結晶であり、日本の花卉文化の奥深さを再認識させる貴重な存在です。この稀代の図譜が未来へ受け継がれることで、私たちはシーボルトが切り開いた知の道を辿り、日本の豊かな植物文化の魅力を再発見し続けることができるでしょう。そして、それはまた、私たちが自然と共生し、その美を慈しむ日本の伝統を次世代へと繋いでいくための、かけがえのない道標となるはずです。

画像引用:福岡県立図書館郷土資料室http://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/kyoudo/page/Siebold/

参考/引用