江戸の美意識が息づく奇跡の植物図譜:『草木奇品家雅見』の世界

- JBC

- 2025年5月1日

- 読了時間: 12分

花開く江戸の情熱:時を超えて語りかける植物たちの物語

日本の花卉/園芸文化は、単なる植物の栽培を超え、人々の暮らし、芸術、そして精神性に深く根ざしてきました。特に江戸時代、その文化は空前の隆盛を極め、人々は「奇品(きひん)」と呼ばれる特異な形状の植物に熱狂的な眼差しを注ぎました。一体なぜ、当時の人々は「普通ではない」植物にこれほどまでに魅了されたのでしょうか。

本稿では、文政10年(1827)に刊行された稀代の植物図譜『草木奇品家雅見(そうもくきひんかがみ)』を通して、江戸時代後期の園芸文化の深奥に迫ります。この図譜は、単なる植物の記録に留まらず、当時の人々の美意識、知的好奇心、そして自然への深い敬意を雄弁に物語っています。時を超えて現代に語りかける、江戸の植物たちの物語を紐解いていきましょう。

1. 『草木奇品家雅見』とは:特異な美を追求した図譜の概要

1.1. 江戸の「奇品」を網羅した稀有な記録

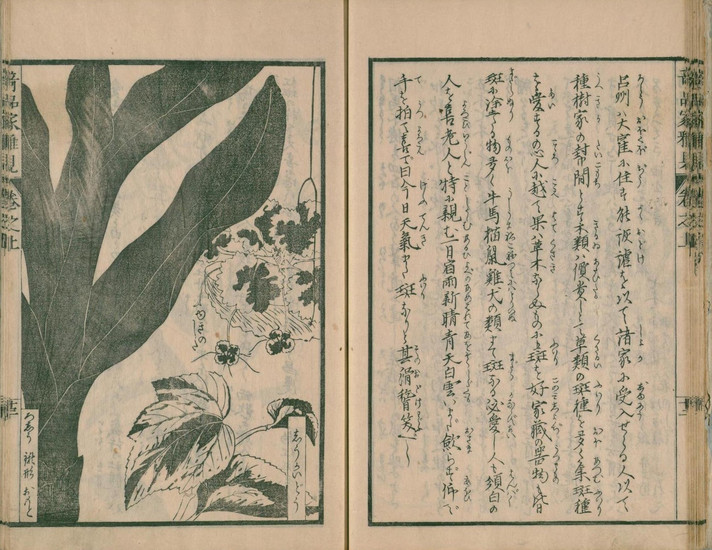

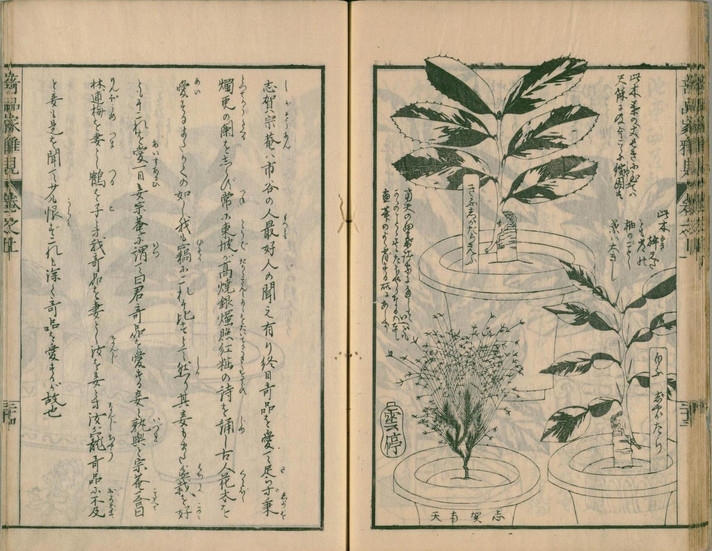

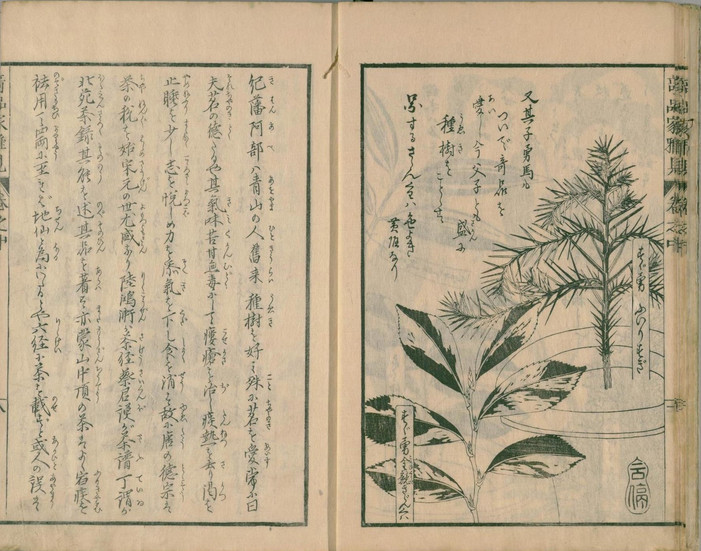

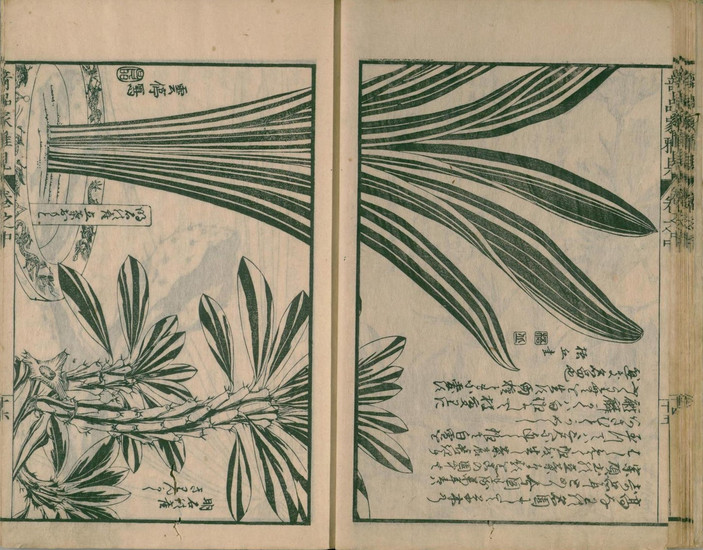

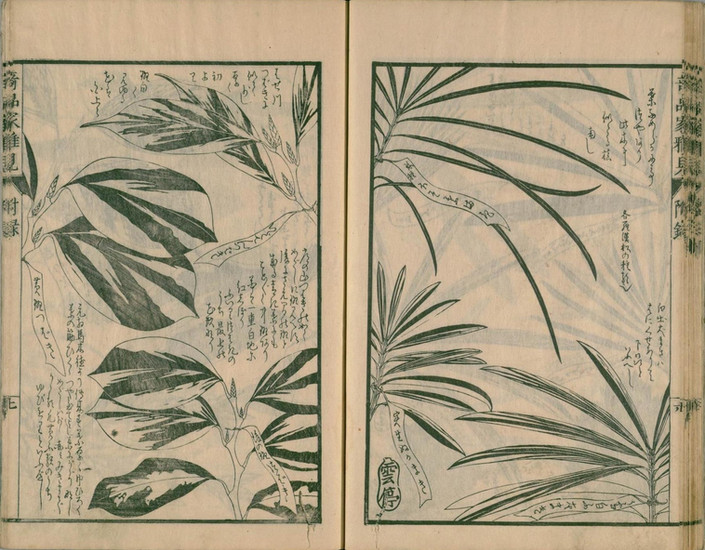

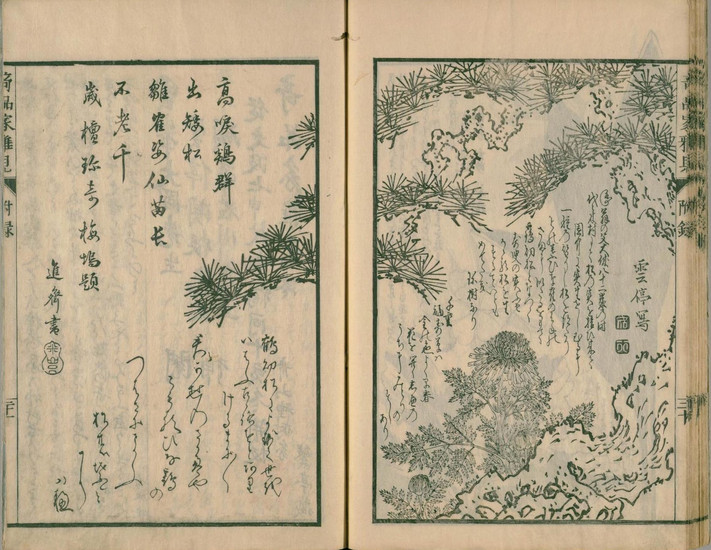

『草木奇品家雅見』は、江戸時代後期にあたる文政10年(1827)に刊行された、形状が特異な草木を専門に扱った図譜です。その別名も『奇品家雅見』と称され、当時の園芸愛好家たちの間で流行した「奇品好み」を象徴する一冊として知られています。

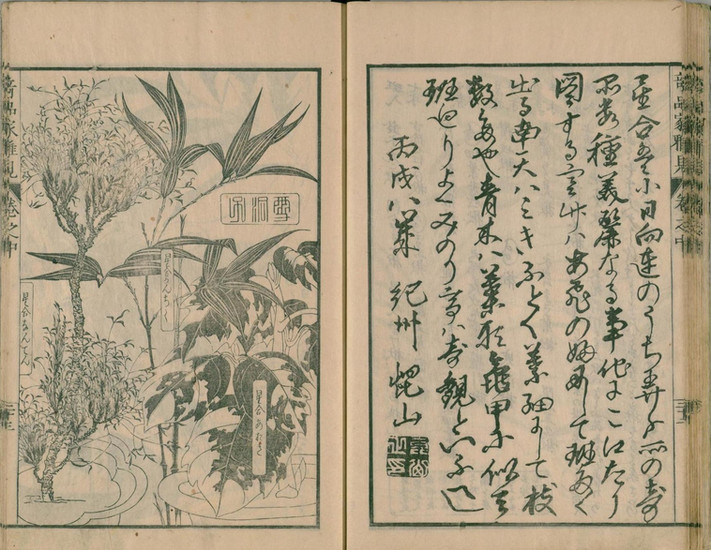

本書には、斑入りや枝垂れなど、当時「奇品」とされた約500点もの珍しい植物が、精緻な写生図で描かれています。これらの図は、関根雲停や大岡雲峰といった当時の著名な画家たちによって手掛けられました。

特に注目すべきは、これらの奇品植物の図版に加え、それぞれの植物の所有者である江戸および近郷の「好人」(愛好家)の名前と住所、さらには植物にまつわる逸話までもが詳細に紹介されている点です。これは単なる植物図鑑の域を超え、当時の園芸愛好家たちの活発な交流や情報共有、そしてある種のコミュニティ形成を促していたことを強く示唆しています。現代のソーシャルメディアにおける情報共有にも通じる、ある種の「情報プラットフォーム」としての役割を、この図譜が果たしていたとも考えられます。珍しい植物の入手経路や栽培ノウハウ、さらにはその植物にまつわる物語が、愛好家間で共有され、新たなブームを生み出す原動力となっていたのです。これは、当時の園芸が単なる個人的な趣味ではなく、社会的なステータスや交流の手段でもあったことを浮き彫りにします。

本書は全3冊で構成されており、内務省の旧蔵資料として国立公文書館に所蔵されています。現在では、国立公文書館デジタルアーカイブでその一部を閲覧することが可能です。

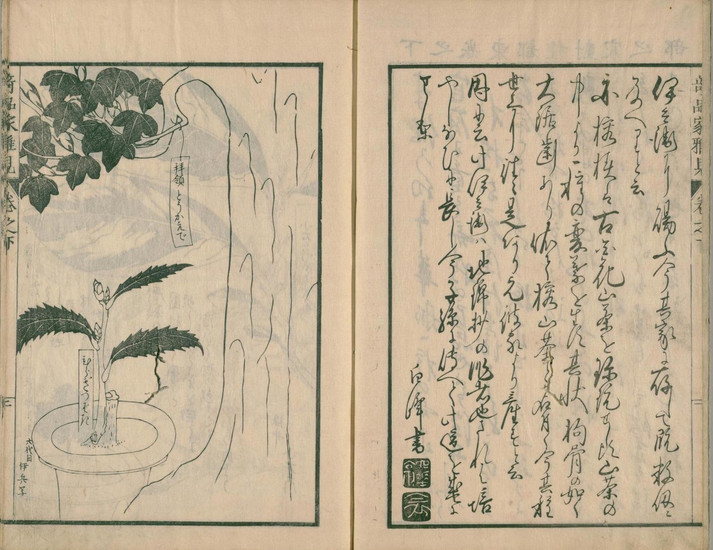

1.2. 掲載された植物たち:多様な「奇品」の世界

『草木奇品家雅見』に掲載されている「奇品」とは、葉の斑入り、枝の垂れ、花の特殊な形状など、通常の植物とは異なる特徴を持つ変異種を指します。当時の愛好家たちは、これらの植物の微妙な変化や「不均衡」の中に、むしろ深い美しさや物語を見出していました。

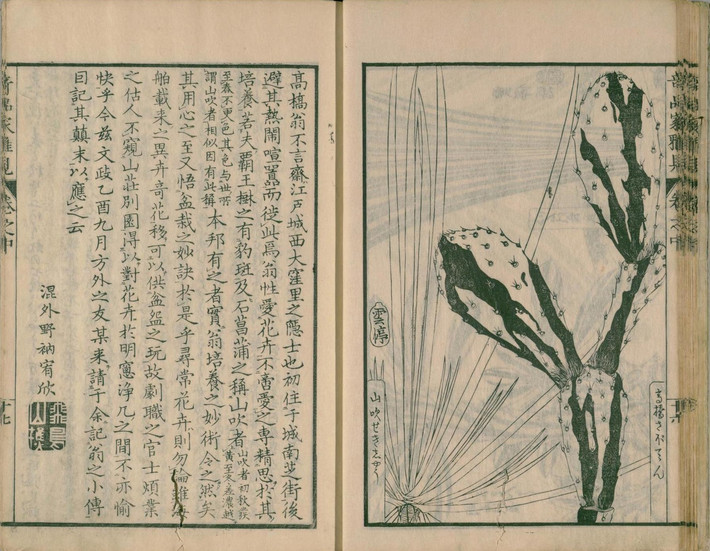

具体的には、ツツジ、キク、サクラといった花を観賞する植物から、モミジ、カラタチバナ、オモト、マツバラン、セッコクといった葉や茎の面白さを愛でる植物まで、多岐にわたる植物が扱われていました。

例えば、マツバランは「生きた化石」とも称され、その奇妙な形状から特別な価値が見出され、時には「金生樹」(金の成る木)と呼ばれるほど高値で取引されることもありました。これは、単なる珍しさだけでなく、その植物が持つ物語性や希少性が、当時の人々の心を捉えていたことを示しています。

以下に、『草木奇品家雅見』に掲載された主な「奇品」植物の例を挙げます。

植物名 | 奇品の特徴(例) | 補足 |

ツツジ | 花の形状変異 | 多様な花形が楽しまれた |

キク | 花の形状変異、多様な品種改良 | 大菊、中菊、小菊など、多岐にわたる品種が人気 |

サクラ | 花の形状変異 | 花見文化と共に愛された |

モミジ | 葉の斑入り、葉形変異 | 秋の紅葉だけでなく、葉の美しさも重視された |

カラタチバナ | 葉の斑入り、葉形変異 | 高値で取引されることもあった |

オモト | 葉の斑入り、葉形変異 | 縁起物として新築祝いなどにも贈られた |

マツバラン | 茎の形状変異 | 「生きた化石」と称され、「金生樹」と呼ばれるほど高値で取引された |

セッコク | 葉の変異 | 武士の間でも熱心に栽培された |

2. 『草木奇品家雅見』の歴史と背景:編者と時代の息吹

2.1. 編者・増田繁亭(金太)の足跡:植木屋から図譜編纂者へ

『草木奇品家雅見』の編者である増田繁亭は、通称を金太(または金太郎)といい、江戸の青山(現在の港区北西部)で植木屋を営んでいました。彼は、当時の江戸における園芸熱を肌で感じ、その最前線で活動していた専門家であったと言えます。

増田繁亭の生没年や詳細な経歴については、提供された情報からは明確な記述は見られませんが、植木屋として長年の経験と知識を培い、当時の園芸界において深い知識とネットワークを持つ人物であったことは確実です。この図譜の編纂は、彼が単なる商売人ではなく、植物の多様性と美を記録し、後世に伝えようとする強い情熱を持っていたことを示しています。

2.2. 水野忠暁との交流:旗本と植木屋が紡いだ園芸の絆

本書の制作には、幕臣(旗本)であり著名な園芸家であった水野忠暁(1767~1834)が深く関わっています。増田繁亭は、この「水野翁」(水野忠暁)の手元にあった、斑入りなどの奇品に関する資料(反古)をもとに『草木奇品家雅見』を作成しました。

水野忠暁は、若年より園芸を好み、植木屋が教えを乞うほど卓越した草木の栽培技術を持っていたと伝えられています。彼自身も、斑入り植物を中心とした奇品植物図集『草木錦葉集』を文政12年(1829)に刊行しており、その専門性の高さが伺えます。

この旗本と植木屋という異なる身分の専門家が密接に交流し、知識と情報を共有しながら図譜を編纂した事実は、当時の園芸文化が身分を超えた情熱によって支えられていたことを示しています。水野忠暁が単なる収集家や愛好家ではなく、実践的な栽培技術においてもプロフェッショナルレベルの知識と経験を持っていたことは、増田繁亭が彼の資料を利用したことからも明らかです。これは、水野の知見が図譜の質を高める上で不可欠であったことを意味し、両者の関係が単なる資料提供者と編纂者以上の、相互補完的な「共創」であったと推察できます。このような関係性は、江戸時代の園芸文化が、実践的な栽培技術を持つ職人階級(植木屋)と、学術的な知識や収集力、そして経済的・時間的余裕を持つ武士階級(旗本)との間で、知識と技術の連携が行われていたことを明確に示しています。この相互補完的な関係が、単なる実用書ではない、学術的かつ芸術性の高い『草木奇品家雅見』のような図譜を生み出す土壌となったと言えるでしょう。これは、当時の日本社会における知識階級と職人階級の間に見られた、ユニークな協力体制の一端を垣間見せるものです。

2.3. 江戸時代の園芸ブームと出版文化:庶民に広がる植物愛

『草木奇品家雅見』が刊行された文政10年(1827)は、江戸時代後期の園芸文化がまさに爛熟期を迎えていた時代です。泰平の世が続き、経済的にも豊かになった江戸では、初代将軍徳川家康をはじめ、秀忠、家光といった将軍家が花を愛好したことをきっかけに、大名や武士階級に園芸が広まりました。やがてその趣味は富裕な町人層に波及し、さらには路地裏の長屋の軒先にまで鉢植えが並ぶほど、庶民の間でも植物愛が浸透していきました。

特に「奇品」と呼ばれる珍しい植物への関心は高く、朝顔、菊、椿、オモト、マツバランなどが盛んに品種改良され、時には現代では想像できないような高額で取引されました。この高額取引は投機的な側面を持ち、幕府が売買を禁じるほどの経済的価値を持つに至ったという事実は、その過熱ぶりを物語っています。また、収入の低い下級武士たちが内職として朝顔の栽培と品種改良を行っていたという記録もあり、園芸が新たな経済活動の機会を生み出し、当時の社会構造における階層間の経済的流動性にも影響を与えていた可能性を示唆します。園芸が、単なる文化活動から、庶民の生活を支える経済活動、さらには社会階層間の境界を曖昧にする要因となっていたという、多層的な側面が見えてきます。

「花合わせ」と呼ばれる品評会が盛んに行われ、「朝顔番付」のようなランキングも作られるなど、その熱狂ぶりは現代のブームにも通じるものがあります。

この園芸ブームを背景に、植物の生態や栽培法を記録した図鑑や学術書、園芸書が数多く刊行されました。これらの出版物は、当時の高い版画技術によって精緻な図版が手彩色で施され、学術的価値だけでなく芸術的価値も高く評価されています。『草木奇品家雅見』もその一つであり、当時の人々の知的好奇心と実学志向を象徴する作品と言えるでしょう。また、浮世絵にも花見や植木売り、花を愛でる人々が頻繁に描かれ、園芸が生活に深く溶け込んでいた様子が伺えます。

3. 『草木奇品家雅見』が伝える文化的意義と哲学

3.1. 「奇品好み」に宿る日本独自の美意識:不均衡の中に見出す豊かさ

江戸時代の「奇品好み」は、単に珍しいものを集めるという好奇心に留まらず、日本独自の深い美意識を反映していました。それは、均整の取れた完璧な美しさだけでなく、形状の特異性、葉の斑入り、花の微妙な変化など、「普通ではない」とされる不均衡や変異の中にこそ、より豊かな表情や深い物語を見出す感性です。

この美意識は、移ろいや無常を尊ぶ「もののあわれ」や、簡素さの中に奥深さを見出す「侘び寂び」といった伝統的な日本美意識と根底で通じる部分を持ちながらも、自然の創造性や生命の多様性を積極的に肯定し、その「変異」を芸術として昇華させる点で、より能動的な側面を持っていました。幕末に訪れた外国人がその高度な園芸技術と独特の美意識に「驚嘆」したという逸話も、その特異性を裏付けています。

江戸時代の園芸文化は、一見すると「わびさび」のような静的な美意識とは対極にあるように見える「奇品好み」という、異形や変異を積極的に愛でる側面を持っていました。しかし、これは「わびさび」が持つ「不完全さの中の美」という概念を、より能動的かつ探求的に拡張したものではないかと考えられます。つまり、自然の偶然性や生命のダイナミズムが生み出す「予期せぬ美」を積極的に受け入れ、それを人工的な栽培技術でさらに深化させていったのです。これは、日本文化が持つ多様な美意識の共存と、その時代ごとの進化を示す好例であり、単一の美意識では語り尽くせない奥深さがあることを示しています。

3.2. 自然への深い敬意と探求心:生命の多様性を記録する精神性

『草木奇品家雅見』のような図譜の編纂は、当時の人々が植物の変異を単なる「珍奇」としてではなく、自然の奥深さや神秘性、生命の無限の可能性を示すものとして捉え、深い敬意と探求心を抱いていた証です。

本草学や博物学の発展と相まって、植物の形態や特徴を詳細に観察し、記録する実証的なアプローチは、後の日本の科学的発展の知的基盤を築いたとも言えます。写生図が単なる芸術表現を超え、科学的データとしての役割を強化していったという指摘は、その学術的意義を強調しています。

『草木奇品家雅見』は、単なる絵画集ではなく、極めて精密な「ボタニカルアート」としての側面と、詳細な観察記録に基づく「科学的資料」としての側面を併せ持っています。詳しい栽培方法と共に花の弁・棒心・舌・色・葉等の細部に至る解説・評価の基準が記されており、その記述の精緻さが伺えます。これは、現代の植物研究において、古典的な図譜が持つ情報価値の高さを示すものです。特に、遺伝子研究が未発達だった時代に、突然変異や交雑によって生み出された多様な品種をこれほど詳細に記録したことは、現代の育種学や植物分類学においても、失われた遺伝子の多様性を探る手がかりとなり得ます。この図譜は、過去の知見が現代の科学的探求にどのように貢献し得るかを示す、具体的な例証と言えるでしょう。

また、「一色一香ハ、草木瓦礫・山河大地・大海虚空等ノ一切非情ノ類ナリ。(中略)又有情類ノ真如ノミナニ非ズ、非情、草木等ニモ、真如ナレバ、一房ノ花ヲ捧ゲ、一捻ノ香ヲ燃テ、一仏ニ供養スル時、一色一香中道ニ非ズト云事ナキガ故ニ、此一花一香」という思想(草木国土悉皆成仏の思想)が背景にあったとすれば、植物のあらゆる姿に仏性を見出すという、より深い精神性が「奇品好み」を支えていたと考えられます。これは、変異した植物の中にも普遍的な真理を見出すという、東洋的な哲学の表れと言えるでしょう。

3.3. 現代に繋がる江戸の園芸精神:受け継がれる植物愛の系譜

『草木奇品家雅見』をはじめとする江戸時代の植物図譜は、単なる歴史的資料に留まらず、現代の園芸文化や植物研究に多大な影響を与えています。

当時の高度な品種改良技術や、植物の細部まで見極める観察眼は、現代の育種家や愛好家にとっても貴重な知見を提供しています。実際に、本書に収録された一部の品種は、現代にまで伝えられています。

江戸時代に培われた「奇品好み」の精神は、現代の「斑入り植物」や「珍奇植物」への関心、あるいは個性的な観葉植物を愛でる文化にも通じています。それは、単なる流行を超え、自然の多様性を愛し、その中に美と発見を見出すという、日本人の根源的な植物愛の系譜として、今もなお受け継がれているのです。

結論:時を超えて輝く『草木奇品家雅見』の魅力

『草木奇品家雅見』は、江戸時代後期の日本において、植物が単なる鑑賞の対象ではなく、人々の生活、経済、そして精神性の中心にあったことを雄弁に物語る図譜です。増田繁亭と水野忠暁という異なる背景を持つ二人の情熱が結実したこの作品は、当時の園芸愛好家たちの熱狂、そして「奇品」という特異な美を追求する日本独自の感性を現代に伝えています。

この図譜が示すのは、完璧さではない「変化」の中にこそ真の美を見出す、日本人の繊細かつ大胆な美意識です。それはまた、自然の奥深さに対する飽くなき探求心と、生命の多様性への深い敬意の表れでもありました。

現代に生きる私たちにとって、『草木奇品家雅見』は、単なる歴史的遺産ではありません。それは、植物を通して自然と向き合い、その中に無限の発見と喜びを見出すという、普遍的な植物愛の精神を教えてくれる貴重な道標です。この図譜が放つ輝きは、これからも日本の花卉文化の魅力を伝え、新たな発見へと誘い続けることでしょう。

一 巻

金太 撰輯『草木奇品家雅見 3巻』,文政10 [1827]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2607723

二 巻

金太 撰輯『草木奇品家雅見 3巻』,文政10 [1827]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2607723

三 巻

金太 撰輯『草木奇品家雅見 3巻』,文政10 [1827]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2607723