百合の図譜:江戸の本草家、行方水谿

- JBC

- 2025年1月1日

- 読了時間: 8分

日本の四季を彩る花々の中でも、ひときわ優雅な姿と芳醇な香りで人々を魅了してきた百合。その清楚な佇まいは、古くから日本の美意識や精神性と深く結びついてきました。では、江戸時代の人々は、この百合にどのような眼差しを向け、その美をどのように記録しようとしたのでしょうか。

本記事では、日本の花卉/園芸文化の奥深さに触れるべく、江戸時代後期に活躍した本草家、行方水谿(なめかた すいけい)によって描かれた優れた植物画譜の一つに焦点を当てます。今回、紐解くのは、明治6年(1873)に執筆された『百合圖譜』です。

1. 『百合圖譜』とは:江戸の博物学が紡いだ花の記録

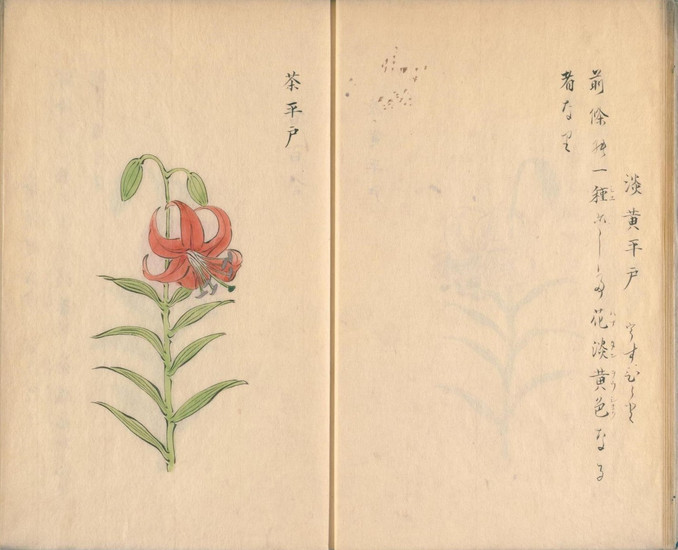

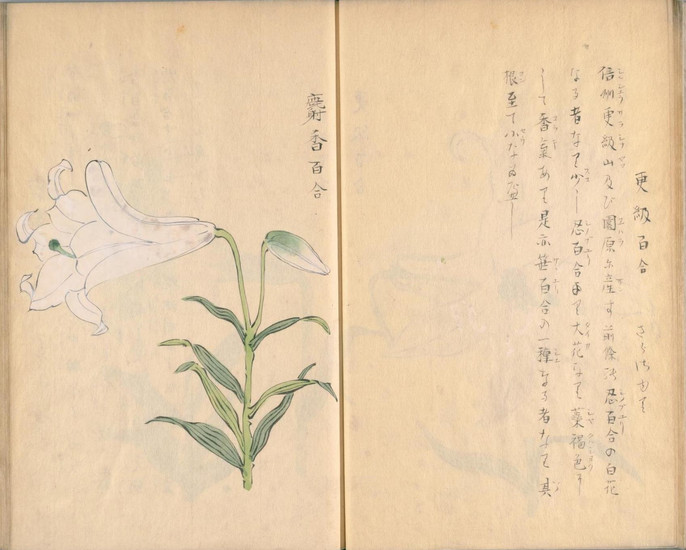

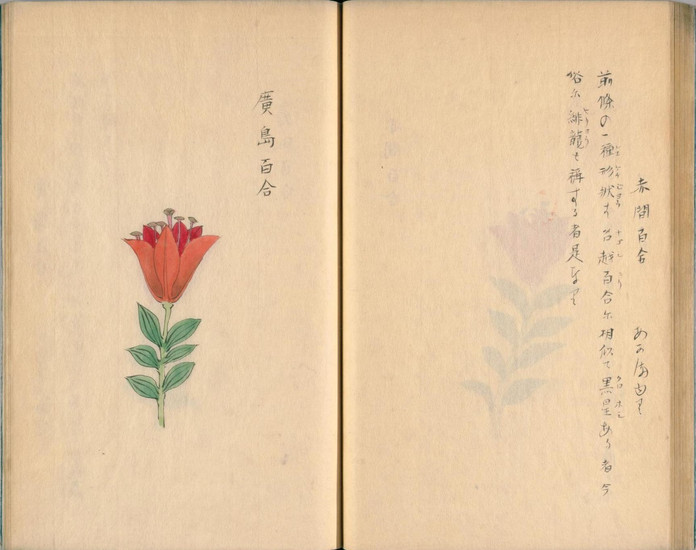

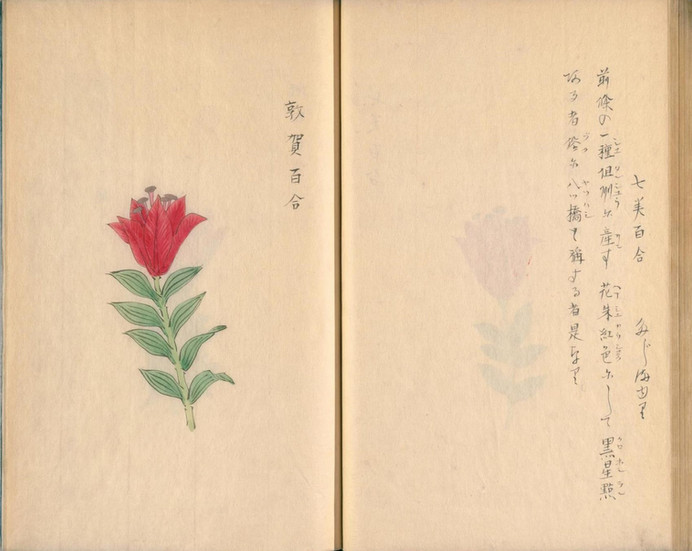

『百合圖譜』は、江戸時代後期に活躍した本草家、行方水谿(生没年未詳)によって明治6年(1873)に執筆された、百合に特化した植物画譜です。この画譜は、101点もの百合を収録しており、序文や跋文は付されていませんが、目録が備えられています。目録には「已上,合壹百品行方水谿著」と記されており、行方水谿がこの画譜を執筆したことが明確に示されています。

画譜の構成は、1ページに1点の百合が描かれ、オモテ面には百合の図が、ウラ面にはその形状や由来、産地などの詳細な注記が記されています。行方水谿は、百合をその形状によって、巻丹類(オニユリ)、車葉類(クルマユリ)、山丹類(ヒメユリ)、百合類(ヤマユリ)、笹百合類(ササユリ)、鉄砲筒咲類(テッポウユリ)、鹿子百合類(カノコユリ)、夏透百合類(スカシユリ)の8つの種類に分類し、この順に配列しています。特にスカシユリは30点と多く描かれており、図譜の中でも重点的に描写されていることがわかります。

『百合圖譜』には、日本に自生するヤマユリ、ササユリ、オニユリ、ヒメユリなどの在来種のほか、江戸時代に中国やヨーロッパから導入されたとされる様々なユリが描かれています。例えば、琉球列島に自生するテッポウユリも鉄砲筒咲類として分類され、その姿が記録されています。これらの詳細な描写は、当時の人々がいかに百合という植物の多様性に注目し、その一つ一つを丹念に観察していたかを物語っています。

『百合圖譜』の図は、写実的な描写と正確な形態把握に基づいており、当時の植物図譜の中でも高い水準を誇ります。ユリの葉や花弁の細部まで丁寧に描かれており、植物学的な知識だけでなく、絵画としての美しさも兼ね備えています。

2. 歴史と背景:本草家・行方水谿の時代

行方水谿は、江戸の城北に住んでいた江戸時代後期の本草家であり、清渓、水谿、採珍堂などの号を持っていました。生没年は詳らかではありませんが、多くの写生図譜を残したことで知られています。主な著作には、『採珍堂日摘』(安政3年/1856年刊)、『品物類聚』(安政5年/1858年刊)、『福寿草譜』、そしてサクラソウの品種を100点も収録した『桜草百品図』などがあります。これらの作品は、いずれも精密な描写と詳細な観察に基づいており、当時の博物学における高い水準を示しています。特に『桜草百品図』は、園芸文化が盛んだった江戸時代におけるサクラソウへの関心の高さを反映していると言えるでしょう。

行方水谿が活躍した江戸時代後期は、蘭学の興隆や本草学の流行など、自然科学への関心が高まっていた時代でした。本草学とは、もともと薬用植物を中心に動植物や鉱物などを研究する学問でしたが、次第にその範囲を広げ、博物学的な研究へと発展していきました。岩崎灌園や飯沼慾斎といった著名な本草学者たちが活躍し、飯沼慾斎がリンネの分類法を取り入れた『草木図説』のような画期的な植物図鑑も出版されるなど、植物の正確な記録と分類への関心が高まっていました。また、加藤竹齋のような植物画家も登場し、日本画とは異なる写実性と立体感を追求した植物画が描かれるようになりました。

このような時代背景の中で、行方水谿は、単に既存の知識を継承するだけでなく、自らの観察に基づいた新たな知見を積み重ね、それを『百合圖譜』として結実させました。『百合圖譜』は、行方水谿の飽くなき探求心と、植物の美を捉える芸術的な感性が融合して生まれた作品です。彼は、百合の形態、色彩、生態を丹念に観察し、それを精緻な筆致で描き出すことで、科学的な記録としての価値と、鑑賞に堪えうる芸術作品としての価値を両立させました。これは、当時の日本の知識人たちが、自然科学と芸術を分断せず、むしろ互いに高め合うものとして捉えていた精神性を象徴しています。

3. 『百合圖譜』が伝える文化的意義と哲学

3.1. 百合が象徴するもの:東西の美意識と精神性

日本では古くから、百合はその清楚で凛とした姿から、純粋さ、高貴さ、そして潔さの象徴として愛されてきました。特に、日本固有のヤマユリやササユリなどは、その野性的な美しさと繊細さが、日本人の美意識に深く響くものとして認識されてきました。また、百合は「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という諺にもあるように、女性の優雅な美しさを形容する花としても親しまれています。

一方、西洋文化、特にキリスト教においては、百合は聖母マリアの純潔や復活の象徴として、非常に重要な意味を持つ花です。大天使ガブリエルが百合を持つ姿で描かれることも多く、その神聖な意味合いは深いものがあります。中国の画家・常玉(サンユー)が1940年代に描いた『紅色背景の百合花』のように、東洋の芸術家が西洋的な百合の象徴性を取り入れる例も見られます。

さらに、台湾の原住民族であるパイワン族の神話では、百合が人々と親密な関係を持ち、風に揺れる姿が人々の踊りのようであり、枯れても星となって人々を見守る存在として語り継がれています。これは、百合が自然界の一部でありながら、生命の個体として、人々との間に友好的な関係を築き、生態神学的な意味合いを持つという、より深い精神性を示しています。日本、西洋、そして台湾のパイワン族における百合の象徴性の比較は、特定の文化圏に留まらない百合の普遍的な魅力を浮き彫りにします。異なる文化が同じ自然物から多様な意味を引き出すことは、人間の精神活動の共通性と多様性を示しており、花卉文化が国境を越えた「対話」の媒体となり得ることを示唆しています。このように、百合は文化や地域を超えて、純粋さ、神聖さ、生命力、そして人々との精神的な繋がりを象徴する普遍的な花であることがわかります。

パイワン族の百合の神話や、芸術家が百合を通じて「生態神学」を表現しようとする試みは、単なる植物の美しさの描写を超え、百合が持つ深い哲学的、精神的意味合いを強調しています。これは、植物画が単なる写実的な記録ではなく、作者の思想や、その文化圏の宇宙観、生命観を内包する媒体であることを示唆しています。『百合圖譜』もまた、行方水谿自身の自然観や、当時の江戸社会における生命に対する思想が反映されていると考えることができます。

3.2. 博物画に宿る精神:自然への敬意と探求心

『百合圖譜』のような博物画は、単に植物の姿を写し取るだけでなく、当時の本草学者たちの自然に対する深い洞察と、飽くなき探求心、そして限りない敬意が込められています。彼らは、植物一つ一つの細部に神の創造の妙を見出し、その精緻な構造を解き明かそうとしました。これは、単なる「記録」ではなく、自然の法則性や生命の神秘を理解しようとする「科学的探求」であり、同時にその美しさを後世に伝えようとする「芸術的創造」でもありました。『百合圖譜』の精緻な描写は、単なる写実性を超え、植物の「本質的な美」と「科学的な真理」の両方を捉えようとする試みです。これは、当時の本草学者が、自然界の秩序や生命の神秘を、科学的観察と芸術的表現の両面から探求していたことを示唆しており、美の追求が真理の探求と一体であったという、江戸時代の知的活動の特色を浮き彫りにしています。

江戸時代は、儒学や仏教、神道といった多様な思想が混在し、自然との調和を重んじる精神性が育まれた時代です。本草学の隆盛は、こうした思想的背景と無関係ではありません。植物を丹念に観察し、その生命の営みを記録することは、自然の一部である人間が、大いなる自然の秩序を理解し、それに従うべきだという当時の哲学的な姿勢を反映しています。

また、椿の図譜に「水戸光圀など江戸時代を表する49人の文化人たちが漢詩や和歌などで賛を寄せています」とあるように、当時の植物画譜は、科学的な価値だけでなく、文化人たちが詩歌を寄せる対象となるほどの芸術的・文化的価値も持っていました 。これは、『百合圖譜』もまた、単なる学術書としてだけでなく、当時の教養人たちが愛で、議論を交わしたであろう美術品としての側面も持っていたことを示唆しています。椿の図譜に文化人が賛を寄せた例は、植物画が単なる学術資料ではなく、当時の文化サロンや知識人たちの交流の場における重要な「文化財」であったことを示唆しています。これにより、博物画は知識の共有だけでなく、美意識の共有や文学的表現のインスピレーション源ともなっていたと考えられます。

結論:未来へ繋ぐ花の文化遺産

行方水谿の『百合圖譜』は、江戸時代後期の日本の本草学と植物画の到達点を示す貴重な文化遺産です。この画譜は、単に過去の植物の姿を伝えるだけでなく、当時の人々が自然に対して抱いていた深い敬意、飽くなき探求心、そして科学と芸術を融合させる豊かな感性を現代に語りかけています。それは、日本の花卉文化が、単なる園芸技術の発展にとどまらず、自然との共生、生命への畏敬、そして美の追求という、深い精神性に基づいていたことを私たちに教えてくれます。

『百合圖譜』を通じて、私たちは時を超えて江戸の人々の眼差しに触れ、百合という花が持つ普遍的な美と、それが育んできた多様な文化の層を再認識することができます。この素晴らしい花の文化遺産が、これからも多くの人々に感動と発見をもたらし、日本の花卉文化の魅力を未来へと繋いでいくことを願ってやみません。ぜひ、この『百合圖譜』の世界に触れ、あなた自身の心の中に咲く百合を見つけてみてください。

一巻

行方水谿 著『百合圖譜』[1],田島耕,1896. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551732

二巻

行方水谿 著『百合圖譜』[2],田島耕,1896. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551733