時を超えて息づく、草木へのまなざし:橘保国『繪本野山草』が紐解く江戸の園芸美学

- JBC

- 2023年12月23日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年6月12日

1. 時を超えて息づく、草木へのまなざし

もし、江戸時代の人々が植物に抱いた情熱を、一枚の絵から感じ取れるとしたら、どのような世界を想像するでしょうか。日本の四季は、古くから私たちに豊かな草花の美しさを届けてきました。春には桜が舞い、夏には緑が深まり、秋には紅葉が山々を彩り、冬には雪の下で静かに春を待つ。これらの移ろいゆく自然の姿は、単なる風景としてではなく、日本人の心に深く根ざした美意識や哲学を育んできました。植物を愛で、育むという行為は、単なる観賞に留まらず、自然との調和、生命への深い敬意、そして繊細な美意識の追求といった、日本文化の奥深い精神性と密接に結びついています。

この精神性が凝縮された一冊として、江戸時代中期に橘保国が描いた『繪本野山草』が存在します。この画譜は、当時の人々の植物へのまなざしを現代に伝える貴重な資料であり、日本の花卉・園芸文化の本質と魅力を紐解く鍵となります。本稿では、『繪本野山草』がどのような作品であり、その背景にどのような歴史と文化が息づいていたのかを深く掘り下げ、現代に生きる私たちがいかにその本質から「発見」と「共感」を得られるかを探求します。

2. 『繪本野山草』の世界へようこそ

2.1. 橘保国『繪本野山草』とは:江戸を彩った植物図譜の傑作

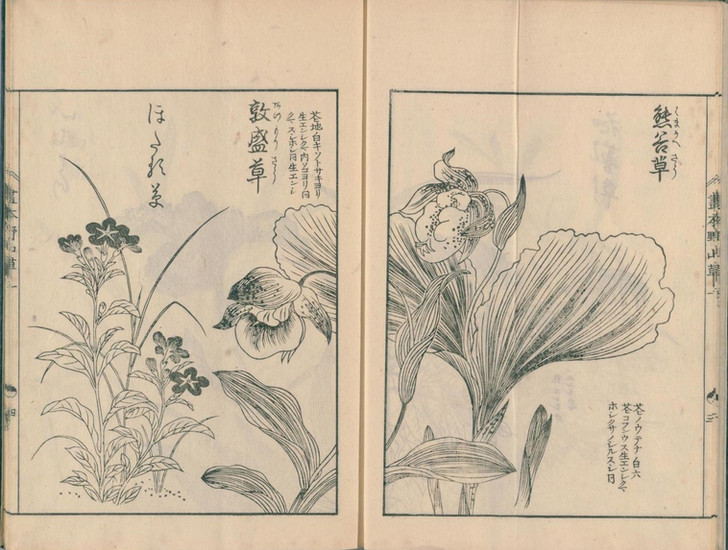

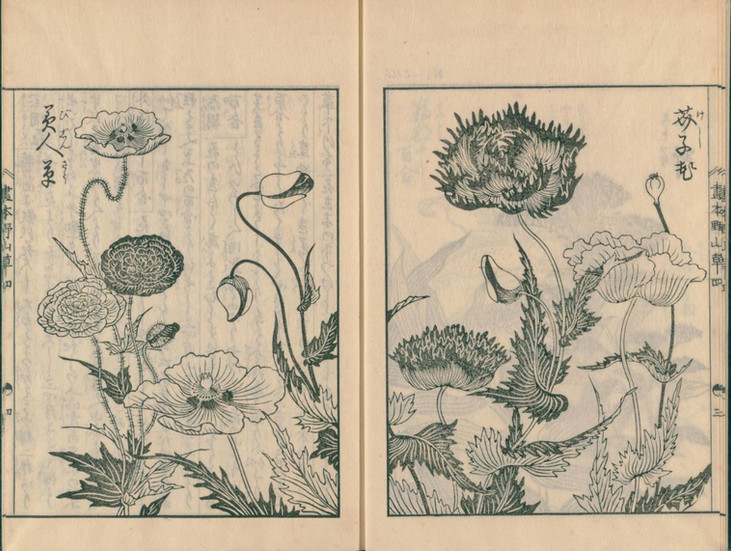

『繪本野山草』は、江戸時代中期の宝暦5年(1755)に刊行された、全5巻5冊からなる貴重な植物図譜です。この画譜は、当時の文化の中心地の一つであった大坂の称觥堂から出版され、版元は渋川清右衛門、そして精緻な木版を彫り上げたのは藤村善右衛門と藤江四郎兵衛という熟練の彫刻師たちでした。

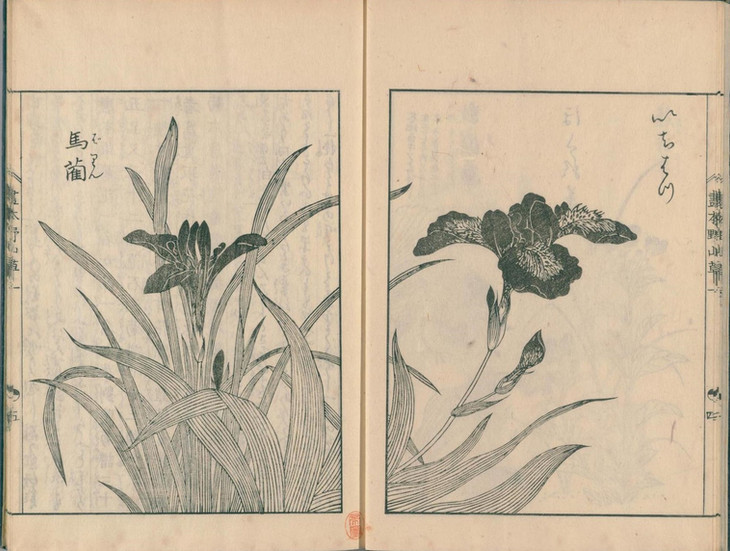

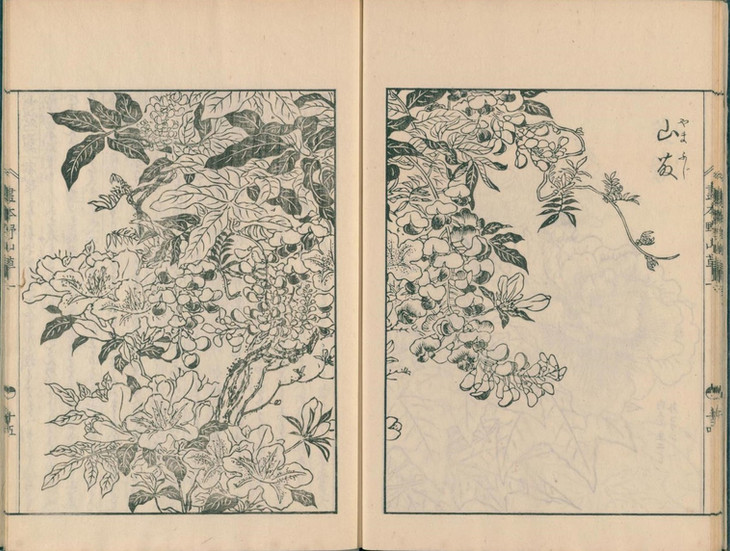

本書には、山野に自生する植物が165品目、あるいは一部の資料によれば185種もの草木が、狩野派の画法を用いて極めて精緻に描かれています。宝暦5年という刊行年は、江戸時代が泰平の世を迎え、庶民文化が花開き、学術的な探求も盛んに行われた文化的な隆盛期に位置します。この時期にこのような大規模な植物図譜が制作されたことは、当時の社会が植物に対して多大な関心を寄せていたこと、そして出版文化が成熟していたことを示しています。本書は、その時代の息吹を現代に伝える、まさに江戸を彩った植物図譜の傑作と言えるでしょう。

2.2. 精緻な描写と多様な植物たち:絵師と園芸愛好家を魅了した理由

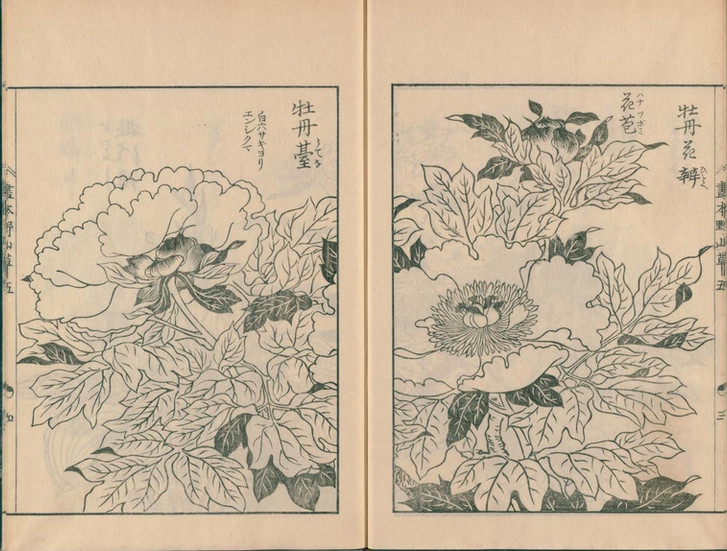

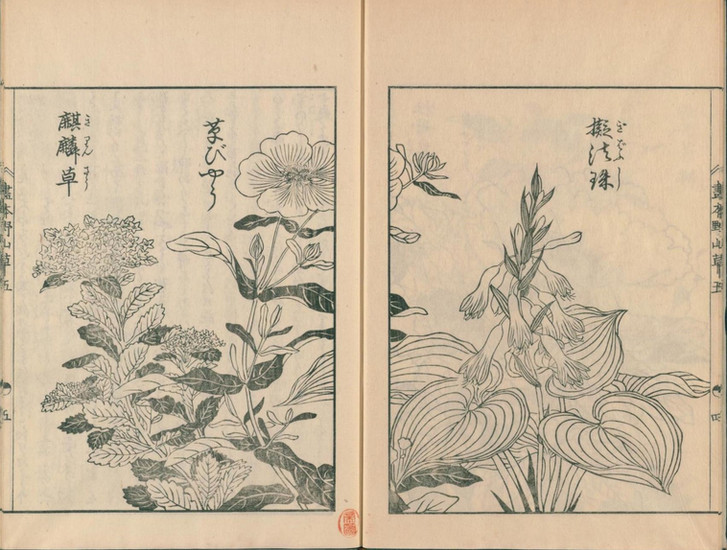

『繪本野山草』の最大の特徴は、狩野派の画法が用いられている点にあります。狩野派の画法は、力強い線と鮮やかな色彩が特徴であり、植物の写実的な描写と装飾的な美しさを兼ね備えています。西洋の植物画が純粋な写実性を追求したのに対し、日本の植物画は、美的な表現も重視する芸術と科学の融合が見て取れるのです。

本書は単なる植物図鑑としてだけでなく、絵師の育成を目的とした「絵手本」としての役割も担っていました。狩野派の画法を学ぶ絵師にとって、植物を描く際の参考資料として、その精緻な図と詳細な解説は非常に有用であったと考えられます。これは、当時の芸術教育において、自然の観察がいかに重要視されていたかを示すものです。

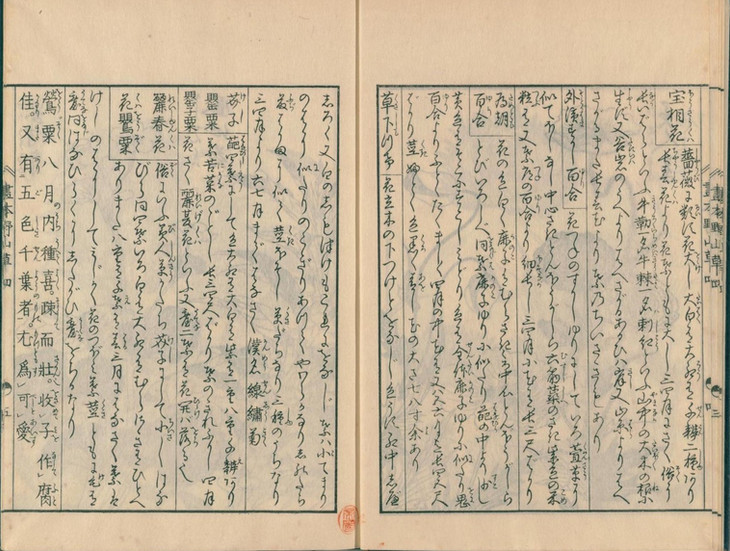

また、『繪本野山草』では、植物の和名だけでなく漢名も併記されています。これは、当時の日本における本草学の影響を強く反映しています。本草学は、中国の文献に基づいた植物の知識を重視しており、漢名の併記は、当時の学術的な状況を反映するだけでなく、中国の植物図譜との比較を容易にするという意図もあったと推察されます。このような記述方法は、当時の知識人が植物を多角的に捉えようとしていた姿勢を示しています。

さらに、本書では植物が寄せ植え式に見開きで描かれており、当時すでに栽培され、かなり普及していたらしい渡来植物が多く掲載されている点も注目されます。渡来植物の掲載が多いことは、江戸時代における国際的な植物交流と、当時の園芸愛好家たちの知的好奇心の広がりを示唆しています。これは、鎖国体制下でありながらも、海外からの知識や文化が流入し、国内で独自の発展を遂げていた証拠であり、当時の日本の文化的な豊かさを物語っています。このように、『繪本野山草』は、芸術、教育、科学、そして異文化交流といった多層的な価値を持つ作品として、絵師や園芸愛好家を深く魅了しました。

3. 橘保国とその時代背景:絵師が紡いだ植物の美

3.1. 江戸の町絵師、橘保国の足跡:父・守国から受け継がれた絵手本の伝統

『繪本野山草』の著者である橘保国は、正徳5年(1715)に生まれ、寛政4年(1792)に78歳でその生涯を閉じました。保国は江戸時代中期の大坂で活躍した狩野派の町絵師であり、その父である橘守国に師事しました。幼名は大助といい、父と同じく後素軒、また秋筑堂を号しました。保国は父の業を継ぎ、主に絵本の挿絵を描くことで生計を立てていました 。宝暦5年(1755年)までに法橋、明和7年(1770年)までには法眼位を得ていることから、その画業が認められていたことがわかります 。肉筆画は現在ほとんど確認されていませんが、『鯉図』、『東海道富士図』、『鯉乃滝登り図屏風』といった作品や、『画志』、『絵本詠物選』などの著作も残しています。

保国の父、橘守国もまた、延宝7年(1679)に生まれ、寛延元年10月17日(1748年)に亡くなった、江戸時代中期の大坂で活躍した狩野派の町絵師でした。守国は狩野探幽の弟子である鶴沢探山の門人であり、多くの絵手本を出版し、後の浮世絵師たちに大きな影響を与えました。

橘保国が「町絵師」であったという事実は、保国の作品が宮廷や幕府に仕える御用絵師とは異なり、広く一般庶民向けの出版物を通じて流通していたことを意味します。これにより、絵手本は幅広い層に普及し、絵画技術や美意識の裾野を広げる役割を担いました。父子二代にわたる絵手本の制作は、単なる家業の継承以上の意味を持っています。それは、当時の絵画教育に対する需要の高さと、狩野派の技術と美意識が、絵手本という実用的な形で広く社会に浸透していったプロセスを物語っています。この父子の活動は、江戸時代の文化が特定の上流階級だけでなく、庶民の間にも深く根ざしていたことを示す貴重な証拠と言えるでしょう。

3.2. 絵手本としての役割と狩野派の画法:学びと創造の架け橋

『繪本野山草』は、画家志望者が絵の描き方を習うための教材、すなわち「絵手本」として制作されました。当時の絵画教育において、植物の写生は基礎的な訓練の一つであり、狩野派の画法を学ぶ絵師にとって、本書に描かれた精緻な図と詳細な解説は、植物を描く際の模範として非常に役立ったと考えられます。

狩野派の画法が持つ「力強い線と鮮やかな色彩」は、植物の生命力や特徴を表現する上で非常に効果的でした 。この画風は、単なる記録としての植物画を超え、芸術作品としての価値も高めました。伝統的な画派である狩野派が、当時流行していた植物図譜というジャンルに参入したことは、画派の適応性と、当時の社会における植物への関心の高まりを示しています。これは、芸術が単なる鑑賞の対象ではなく、実用的な知識の伝達手段としても機能していた証拠であり、当時の文化が持つ柔軟性と多様性を映し出しています。絵手本としての『繪本野山草』は、絵師たちの技術向上に貢献すると同時に、美しい植物画を通じて人々に自然の魅力を伝え、学びと創造の架け橋となったのです。

4. 『繪本野山草』が映し出す日本の花卉・園芸文化

4.1. 江戸の人々が愛した植物の美意識:繊細な変化に見出す「粋」と「雅」

江戸時代の人々は、現代の園芸植物とは異なる、独自の美意識を持っていました。花弁の形や模様、葉の斑入りなど、植物の「繊細な変化の中に美を見出す」という感性を育んでいました。例えば、アサガオにおいては、花弁の形状や模様、色の組み合わせに多様な変化を楽しむ「変化朝顔」が流行し、現在も多くの品種が作られています。また、キクでは様々な色や形の品種改良が盛んに行われ、大菊、中菊、小菊、厚物、管物、広物など多岐にわたる美が楽しまれました。さらに、オモト(万年青)のように、常緑多年草の葉の形や模様、斑入りの変化を愛でる文化は、日本独自のものでした。

日本の古典園芸植物の歴史は、中国から伝わった植物(牡丹、シャクヤク、東洋ランなど)を日本で独自に改良・維持してきたことに始まります。園芸趣味は武家社会の間ですっかり根付き、参勤交代という幕府の統制制度を通じて各地に伝播しました 。結果的に、この制度が意図せずして園芸文化を全国に広める触媒となり、熊本、伊勢、久留米、名古屋など、各地で独自の園芸文化が花開きました。これは、社会制度が文化発展に予期せぬ影響を与えるという、歴史のダイナミズムを示すものです。

庭を持てない庶民の間でも、花見が盛んに行われ、早春のウメから秋の紅葉まで、江戸近郊には四季それぞれの名所があり、ガイドブックまで出版されていました 。当時の庶民層にまで浸透した園芸熱の高まりは、世界的にも類を見ないレベルであったとされています。このような熱狂の中で、花を鑑賞し、その優劣を競う「花合せ」が盛んに行われました。優れた品種には「番付」が付けられ、その記録は「銘鑑」と呼ばれる登録簿に記されました。キクは1713年頃から京都で花合せが始まり、数年後には江戸でも行われました。サクラソウは1804年に江戸で新花の品評会が催され、アサガオは大阪の商人が鉢植えを速荷で江戸まで運んだ記録が残るほど盛んでした。これらの「花合せ」や「銘鑑」といった制度は、単なる趣味の範疇を超え、品種改良を促進し、植物の価値を共有・固定化する一種の「文化産業」として機能していたことを示唆しています。これは、現代の品種登録制度や品評会の原型とも言えるでしょう。『繪本野山草』は、このような江戸時代の豊かな園芸文化、特に日本独自の繊細な美意識を反映し、その普及に大きく貢献した作品なのです。

4.2. 本草学と園芸の発展:知的好奇心と生活文化の融合

江戸時代は、本草学が盛んに研究された時代でした。本草学は、薬用となる動植物や鉱物を研究する学問であり、そこから植物全般の研究へと発展していきました。本草学者は、植物の分類や栽培方法などを研究し、その成果は園芸書として出版され、広く庶民に読まれました。これにより、園芸の知識が普及し、園芸文化の発展に大きく貢献しました。

『繪本野山草』に和名だけでなく漢名が併記されているのは、当時の本草学の影響を強く受けている明確な証拠です。当時の知識人たちは、中国の文献に基づいた植物の知識を重視しており、本書もその学術的潮流の中に位置づけられます。

『繪本野山草』が刊行された宝暦5年(1755)から約80年後には、宇田川榕庵による日本初の体系的な西洋植物学概説書『植学啓原』(天保5年(1834)刊行)が登場し、リンネの24綱分類法が紹介されました。さらにその後、飯沼慾斎の『草木図説』(安政3年(1856)〜文久2年(1862)刊行)では、『繪本野山草』や『花彙』の影響が見られるとされています。この事実は、『繪本野山草』が本草学の影響を受けつつも、その後の西洋植物学の発展に影響を与えたという、日本の植物学史における「橋渡し」的な役割を担っていたことを示唆しています。これは、伝統的な知識体系が新しい知識体系とどのように融合し、発展していったかという、知の進化のプロセスを物語っています。

本草学の発展と園芸の普及が密接に結びついていたことは、当時の日本社会において、知的好奇心と実生活が分断されていなかったことを示唆します。学問が単なる知識の追求に留まらず、人々の生活を豊かにする実践的な側面を持っていたという、江戸時代の文化の健全なあり方を映し出していると言えるでしょう。

4.3. 『繪本野山草』に息づく精神性:自然との共生と生命への敬意

『繪本野山草』は、単なる植物図鑑や絵手本に留まらない、より深い精神性を宿しています。日本の文化において、「草」は単なる植物ではなく、人生観や自然観に関わる哲学的な存在として捉えられてきました。例えば、「雑草のごとく逞しく」といった表現に見られるように、植物が持つ生命力や適応力は、人間の生き方や成長の象徴とされてきました。

『繪本野山草』が、山野に自生する植物を精緻に描いていることは、自然のありのままの姿、その中に潜む美しさや生命の営みに対する深い敬意を表しています 。当時の園芸文化が品種改良に熱心であった一方で、本書は自然の原初的な美しさや生命力への根源的な敬意を失っていなかったことを示唆します。これは、人工的な美と自然の美のバランスを追求する、日本文化の奥深さを象徴していると言えるでしょう。

古典園芸植物に見られる「繊細な変化の中に美を見出す」美意識は、自然を支配するのではなく、その微細な変化を慈しみ、共生しようとする日本独自の自然観の現れです。現代においても、植物観察や山野草ウォッチングへの関心が高まっているのは 、この根深い自然への探求心と繋がっています。植物、特に野草は、日本人にとって単なる風景の一部ではなく、人生の教訓や精神性の象徴として捉えられてきました。これは、自然を畏敬し、その中に自己を見出すという日本古来の思想と深く結びついています。橘保国は、『繪本野山草』を通じて、この日本人の繊細な自然観と生命への敬意を、絵筆に乗せて現代に伝えているのです。

5. 結び:現代に受け継がれる『繪本野山草』の遺産

橘保国が描いた『繪本野山草』は、江戸時代の豊かな園芸文化、洗練された絵画技術、そして発展途上にあった植物学の状況を現代に伝える、かけがえのない遺産です。本書が示す、植物への深いまなざし、自然との共生、そして繊細な美意識は、時代を超えて現代の私たちにも通じる普遍的な価値を持っています。

古典的な植物図譜が現代において「貴重な資料」として評価されるだけでなく 、その中に込められた「精神性」や「美意識」が、現代人の「自然回帰」や「伝統文化への関心」といったニーズに応える普遍的な価値を持つことは、文化の連続性を示すものです。私たちは、過去の遺産から学び、それを現代の生活にどのように意味づけ、活かしていくかを考えることができます。

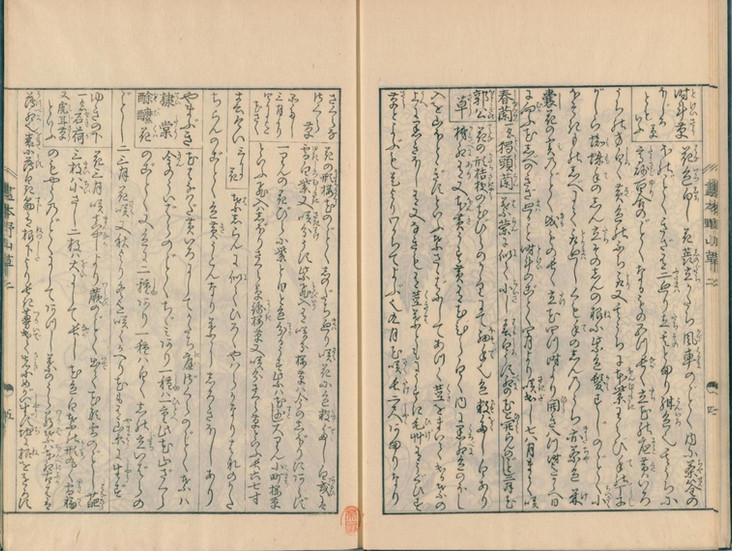

第一巻

橘, 保国 ほか『絵本野山草 5巻』,柳原喜兵衛,文化3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608944

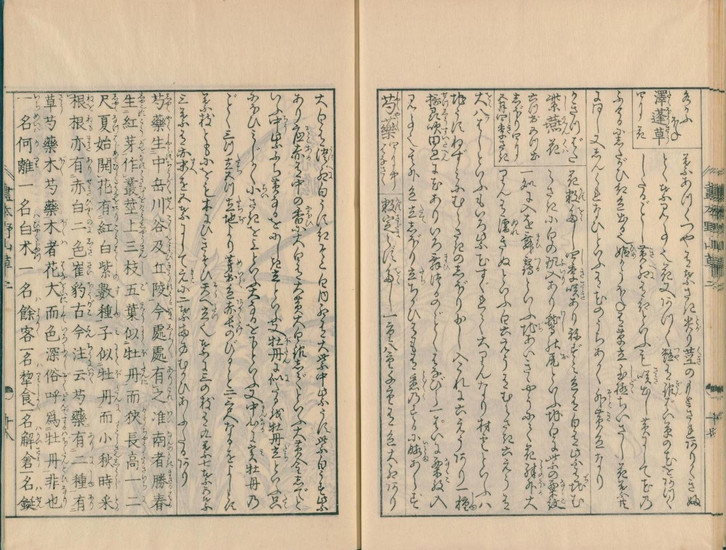

第二巻

橘, 保国 ほか『絵本野山草 5巻』,柳原喜兵衛,文化3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608944

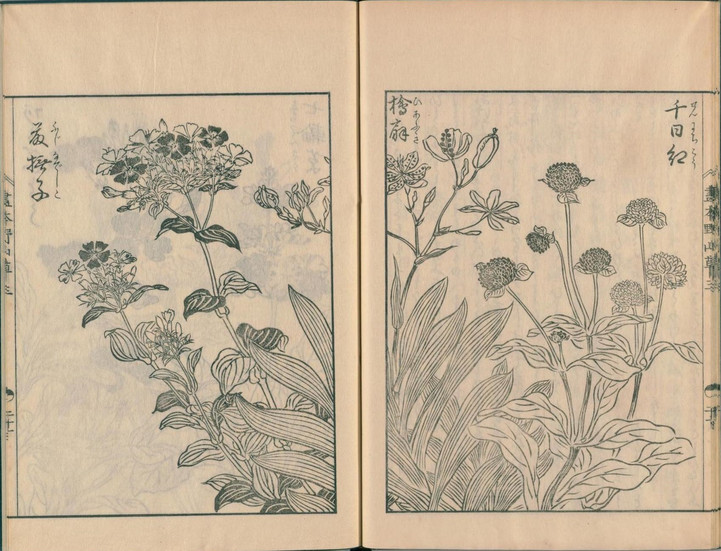

第三巻

橘, 保国 ほか『絵本野山草 5巻』,柳原喜兵衛,文化3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608944

第四巻

橘, 保国 ほか『絵本野山草 5巻』,柳原喜兵衛,文化3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608944

第五巻

橘, 保国 ほか『絵本野山草 5巻』,柳原喜兵衛,文化3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608944