江戸の知の宝庫:中村惕斎が編纂した『訓蒙図彙』が拓く、日本の植物文化の深淵

- JBC

- 2024年5月5日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年6月13日

もし、江戸時代の人々が、現代の私たちと同じように、身の回りのあらゆるものを図鑑で学び、知識を深めていたとしたら、あなたは驚かれるでしょうか?当時の人々が、自然の神秘から日用品の機能、さらには遠い国の風俗まで、あらゆる事象を体系的に理解しようと努めていたとすれば、その知的好奇心の深さに心を揺さぶられるかもしれません。今回ご紹介する『訓蒙図彙(きんもうずい)』は、まさにそのような江戸の人々の知への渇望に応え、文化の発展に大きく貢献した稀有な書物です。単なる図鑑の枠を超え、当時の人々の自然への敬意や知的な探求心、そして日本の花卉・園芸文化の発展にどのように寄与したのか、その深淵を紐解いていきましょう。

1. テーマの概要:『訓蒙図彙』とはどのような書物か

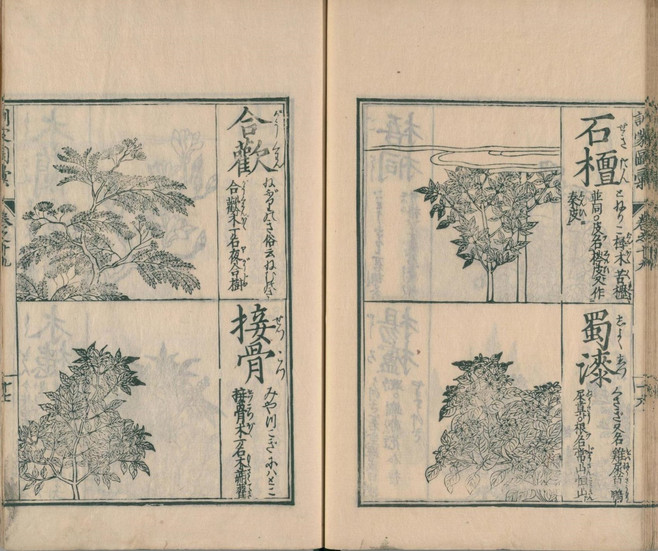

『訓蒙図彙』は、寛文6年(1666)に儒学者の中村惕斎(なかむら てきさい)によって編纂された、日本初の本格的な絵入り百科事典です。この書物は、当時のあらゆる知識分野を網羅する総合的な百科事典的性格を持っていました。動植物、鉱物、器物、天文、地理、人物、風俗など、多岐にわたる項目が収められ、当時の人々の生活と学問の両面を支える知識の宝庫として機能しました。特に注目すべきは、花卉や園芸に関する項目が豊富に含まれている点です。これは、当時の社会が植物や園芸に対して抱いていた高い関心を示すものです。

『訓蒙図彙』の際立った特徴は、文字情報だけでなく、精緻な図版が多数掲載されていることです 。これらの図版は、視覚的に知識を習得する上で極めて重要な役割を果たしました。文字が読めない人々や、専門的な知識を持たない人々でも、絵を見ることで直感的に情報を理解できる工夫が凝らされていました。江戸時代初期における教育手法の先進性を示すものであり、現代のマルチメディア教育の概念にも通じる、情報伝達における視覚的要素の重要性を当時の人々が深く理解していたことがうかがえます。

書名にある「訓蒙(くんもう)」という言葉は、「蒙(無知な人々)を訓(教え導く)」という意味を持ちます。この名称は、中村惕斎が本書を編纂した目的が、専門家だけでなく一般の人々にも広く知識を普及させることにあったことを明確に示しています。知識の民主化を目指す彼の姿勢は、当時の社会において画期的な試みでした。

また、『訓蒙図彙』は「類書(るいしょ)」というジャンルに分類されます。「類書」とは、3世紀の中国で生まれた、百科事典に近い参考図書の一種です。この分類は、『訓蒙図彙』が単独で生まれたものではなく、東アジアにおける知識組織化の長い伝統の中に位置づけられることを示しています。日本の学術が孤立していたわけではなく、大陸から伝わる洗練された知的枠組みや方法論を積極的に取り入れ、それを日本の実情に合わせて発展させていった様子がうかがえます。このような文化間の知識交流が、日本の学術を豊かにしていったのです。

2. 歴史と背景:『訓蒙図彙』が作られた経緯

『訓蒙図彙』が編纂された江戸時代前期は、日本の歴史において極めて重要な転換期でした。徳川幕府による中央集権体制が確立され、長きにわたる平和と政治的安定がもたらされたことで、社会全体が成熟し、文化や学術が大きく花開く土壌が育まれました。特に、実学や博物学への関心が高まり、単なる理論や古典の解釈に留まらず、現実世界に役立つ知識や自然現象の観察に基づいた学問が重視されるようになっていました。『訓蒙図彙』が寛文6年(1666)という江戸時代初期に刊行されたことは、この時期がまさに、新たな幕府の安定が知的探求と知識の体系化を促進する基盤を築き始めた時代であったことを物語っています。この書物は、この時代の文化的な繁栄の直接的な産物と言えるでしょう。

本書の編纂者である中村惕斎は、寛永6年(1629)に生まれ、元禄15年(1702)に没した京都の著名な儒学者です。惕斎は朱子学を深く修めた人物でありながら、抽象的な理論に終始することなく、実証的な学問にも深い関心を持っていました。惕斎の学問的背景は、古典的な教養と現実世界への鋭い洞察力を兼ね備えていたことを示唆しています。

惕斎が『訓蒙図彙』の編纂という大事業に着手した動機は、当時の知識が断片的であり、専門書に分散していることに強い問題意識を抱いていたからです。一般の人々はもちろんのこと、学者でさえも、体系的に知識を学ぶことが困難な状況でした。惕斎は、誰もが知識を整理された形で学べるような総合的な書物の必要性を痛感していました。中国の類書から着想を得つつも、日本の実情に合わせた内容を目指し、日本の動植物、風俗、地理などを詳細に記述することで、当時の日本人にとって真に役立つ知識を提供しようと努めました。

『訓蒙図彙』は、寛文6年(1666)に刊行されるやいなや、当時の社会に広く受け入れられました。版を重ねて増刷されたという事実は 、当時の社会がいかに知識への渇望を抱いていたか、そして本書がいかにそのニーズに見事に応えたかを示しています。この書物の成功は、江戸時代初期に実学や知識の体系化へと向かう社会全体の大きな潮流を反映しています。単なる学術的な関心を超え、生活の質の向上や実用的な知識への需要が高まっていたことを示唆しており、これは日本の知的環境における実用主義的な転換点であったと言えます。

さらに、『訓蒙図彙』が広く普及し、後には寛政元年(1789)に増補版である『訓蒙図彙大成』が刊行されたという事実も 、当時の社会における「知識経済」の萌芽を物語っています。印刷された知識が単なる文化的な産物としてだけでなく、大きな市場価値を持つ商品として認識され、社会の発展を牽引する力となっていたことがうかがえます。これは、活発な出版産業と、識字率の向上、そして情報へのアクセスを重視する社会の姿を示しており、後の文化的・経済的発展の重要な礎を築いたと言えるでしょう。

3. 文化的意義・哲学:『訓蒙図彙』が持つ精神性と思想

『訓蒙図彙』は、単なる情報源としてだけでなく、江戸時代の日本人が自然や知識、そして社会に対して抱いていた深い精神性と思想を映し出す鏡でもあります。本書に掲載された精緻な植物の図版は 、当時の人々がいかに注意深く自然を観察し、その多様性を理解しようと努めていたかを示しています。これは単なる知識の羅列ではなく、自然界の秩序や美しさに対する深い敬意の表れであり、自然との共生を重んじる日本の伝統的な感性が色濃く反映されています。

本書の編纂の根底には、儒学の「格物致知(かくぶつちち)」という思想があります。「物事の道理を窮めることで知識を極める」という意味を持つこの思想は、中村惕斎の学問的姿勢を象徴しています。植物一つ一つを詳細に観察し、分類し、その本質を理解しようとする彼の姿勢は、この「格物致知」の思想を実践するものでした。これは、単なる哲学的な探求に留まらず、経験的な観察と体系的な知識の構築を結びつける、江戸時代における独自の学問的アプローチを示しています。この思想と実証的な方法論の融合は、後の日本の科学的発展の知的基盤を築いたとも言えるでしょう。

中村惕斎が専門家だけでなく一般の人々にも知識を広めようとした意図は、当時の社会における「知の民主化」の試みとして高く評価されます。この広範な知識の普及は、人々の生活の質の向上に直接貢献しただけでなく、社会全体の文化的水準を底上げする役割を果たしました。知識がより多くの人々に開かれたことで、専門的な技術や農耕技術の改善、さらには園芸が広く一般の趣味として定着するなど、社会の様々な側面に波及効果をもたらしたと考えられます。これにより、江戸社会はより情報化され、文化的に豊かなものへと変貌していったのです。

『訓蒙図彙』に掲載された豊富な植物情報は、当時の園芸愛好家や植物研究者に多大な影響を与えました。この書物は、新たな品種改良や栽培技術の発展を促す上で不可欠な情報源となり、日本の花卉・園芸文化がより深く、多様なものへと発展していく契機となりました。今日まで続く日本の園芸文化の繊細さや奥深さには、この『訓蒙図彙』が果たした役割が少なからず影響していると言えるでしょう。

情報過多の現代において、『訓蒙図彙』は私たちに重要なメッセージを伝えています。それは、表面的な情報に流されることなく、物事の本質を見極め、自ら観察し、深く学ぶことの重要性です。また、自然との共生や、先人たちが築き上げてきた伝統的な知識を尊重する姿勢を再評価することの価値も教えてくれます。『訓蒙図彙』は、単なる歴史的遺産としてではなく、現代社会が直面する課題に対する示唆を与え、より豊かな生き方を模索する私たちに、時代を超えた普遍的な知恵を提供し続けているのです。

※ 果蓏、樹竹、花草のみ抜粋。

果蓏

中村惕斎 編『訓蒙図彙 20巻』[13],山形屋,寛文6 [1666] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2569352

樹竹

中村惕斎 編『訓蒙図彙 20巻』[13],山形屋,寛文6 [1666] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2569352

花草

中村惕斎 編『訓蒙図彙 20巻』[14],山形屋,寛文6 [1666] 序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2569353