季節感が豊かに表現されている花鳥画:景年花鳥画譜

- JBC

- 2024年7月21日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年6月23日

1.自然への眼差し、美への探求

日本の四季が織りなす豊かな自然は、古くから私たちの心に深く響き、独自の文化と美意識を育んできました。一輪の花、一羽の鳥にも、その生命の輝きや移ろいの中に、深い物語や哲学を見出すのが日本人です。この繊細な感性が凝縮された芸術の一つが「花鳥画」であり、その中でも特に異彩を放つのが、近代日本画壇の巨匠・今尾景年が手掛けた『景年花鳥画譜』です。

この画譜は、単なる絵画集ではありません。それは、明治という変革の時代において、日本人がいかに自然と向き合い、その美を捉え、そして未来へと繋ごうとしたかの証でもあります。『景年花鳥画譜』は、描かれた花鳥の息遣いが聞こえるかのような写実性と、見る者の心を捉える装飾性を兼ね備えています 。この画譜を通して、私たちは今尾景年の卓越した描写力だけでなく、日本人が自然に対して抱いてきた敬意と共生の精神、そしてその美意識の深淵に触れることができるでしょう。

2. 『景年花鳥画譜』とは:写実と美が融合した画譜の魅力

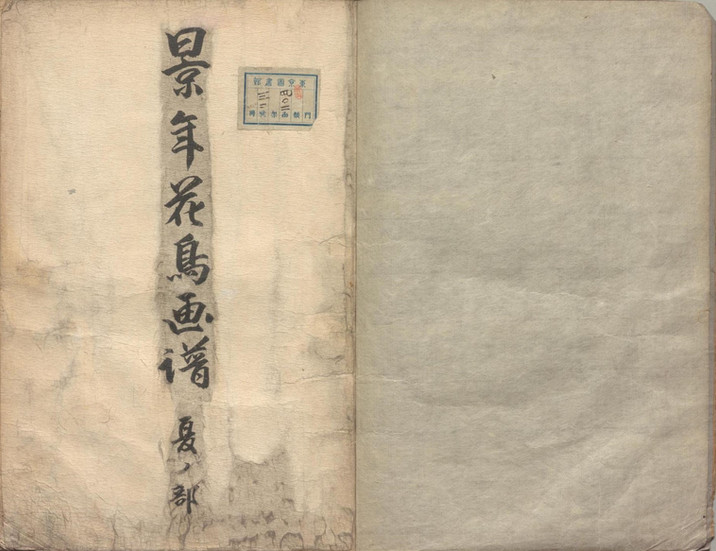

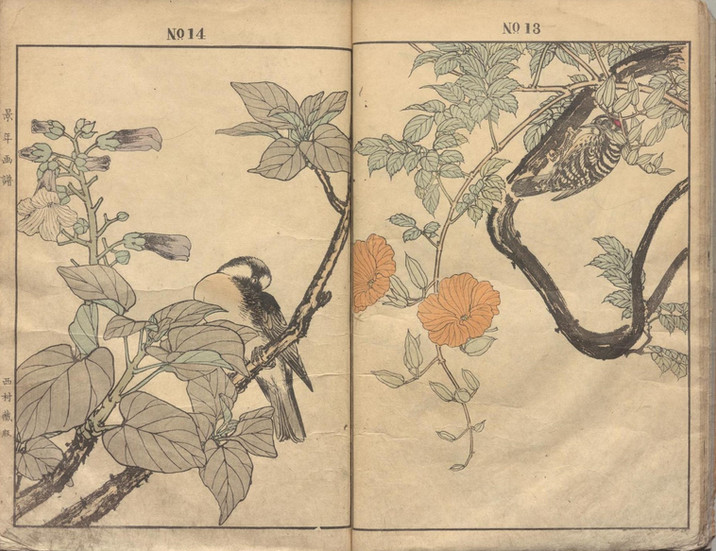

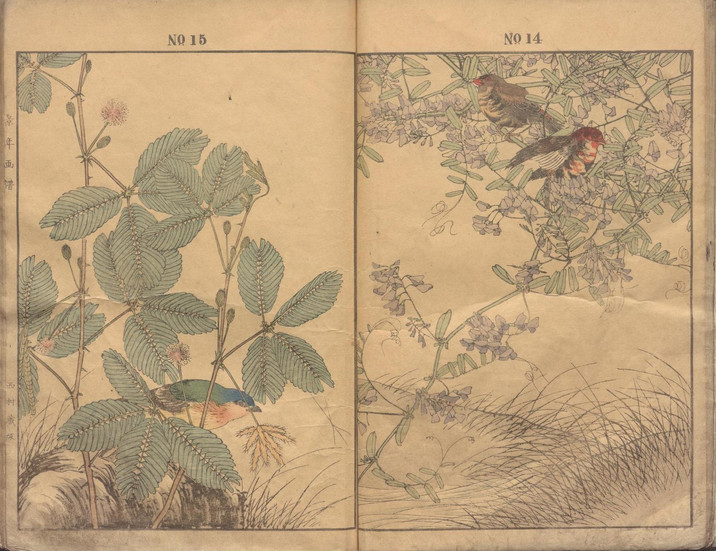

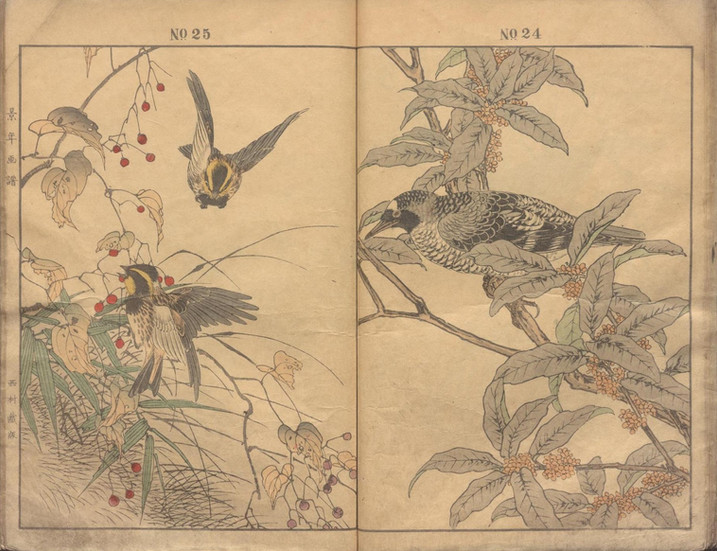

『景年花鳥画譜』は、明治24年(1891)から明治25年(1892)にかけて刊行された、日本画家・今尾景年による全4冊の花鳥画集です。この画譜は春、夏、秋、冬の四つの部に分かれ、それぞれの季節を彩る草花の中で戯れる鳥たちが、鮮やかな色彩で精緻に描かれています。全134図からなり、130種以上の禽鳥と140種以上の樹木や草花が収録されており、当時の日本の自然環境を垣間見ることができます。

本書の最大の魅力は、その驚くべき写実性です。鳥の表情は愛らしく、飛翔や給餌の仕草は迫真性をもって捉えられ、草木も花びらの薄さや葉の硬さまでが紙を通して伝わるかのようです。景年は、対象物を正確に描写するだけでなく、構図や色彩、筆致によって絵画としての美しさも追求し、写実性と装飾性を高いレベルで融合させました。

『景年花鳥画譜』は、単なる美しい芸術作品に留まらず、明治期における芸術と科学の融合を先駆けた存在でもありました。景年の写実性は、単なる観察眼の鋭さだけでなく、当時の最先端の博物学の知見を取り入れた結果として成り立っています。景年は博物学者・山本章夫に指導を受けるほど、科学的かつ精密な写生を重ねていました 。また、画譜の校訂にも山本章夫が関わったとされています 。近代以降は単なる写生ではなく、自然科学に基づく写実性が必要とされ、『景年花鳥画譜』もその流れを汲んでいます 。これは、芸術家が科学者と協働し、より客観的かつ精密な描写を目指した画期的な試みであり、明治維新後の日本が西洋の科学技術を積極的に導入し、あらゆる分野で近代化を推し進めていた時代精神を象徴しています。芸術もまた、その流れの中で、伝統的な美意識と新しい科学的視点を統合することで、新たな表現の可能性を探っていたと言えるでしょう。各図には花や鳥の名前が記されており、美術作品としてだけでなく、図鑑としての役割も果たしていました 。これは、当時の博物学への関心の高まりと、自然を科学的に理解しようとする時代の潮流を反映しています 。

3. 歴史と背景:近代日本画壇に咲いた花鳥画の巨匠、今尾景年

3.1. 今尾景年の生涯と画業の軌跡

今尾景年(いまお けいねん、嘉永2年(1845)- 大正13年(1924))は、京都の友禅染屋の家に生まれました。11歳で浮世絵師の梅川東居に弟子入りし、その後、東居の執り成しにより、京都画壇で実力を誇った四条派の鈴木百年に入門しました。「景年」という画号は、師である百年から「年」を、父が敬愛した四条派の祖・呉春の弟子である松村景文から「景」を取ったとされています。

景年は、その卓越した画力で国内外から高く評価されました。明治26年(1893)シカゴ・コロンブス万国博覧会に「鷲猿図」を出品し名誉賞牌を受賞。明治33年(1900)パリ万国博覧会では「春山花鳥図」で銀牌を獲得しました。明治37年(1904)には帝室技芸員に任命され、大正8年(1919)には帝国美術院会員となるなど、近代日本画壇の重鎮としてその地位を確立しました。彼の主な受賞歴は以下の通りです。

年代 (和暦/西暦) | 博覧会/賞 | 作品名 | 受賞 |

明治8年(1875年) | 京都博覧会 | (作品名不明) | 受賞 |

明治10年(1877年) | 第六回京都博覧会 | 牧童図 | 銀賞 |

明治15年(1882年) | 第一回内国絵画共進会 | 鯉魚図 | 銅賞 |

明治18年(1885年) | 奈良博覧会 | 余物百種の図 | 一等金牌 |

明治26年(1893年) | シカゴ・コロンブス万国博覧会 | 鷲猿図 | 名誉賞牌 |

明治33年(1900年) | パリ万国博覧会 | 春山花鳥図 | 銀牌 |

明治37年(1904年) | セントルイス万国博覧会 | 四季花鳥図 | 金牌 |

明治37年(1904年) | 帝室技芸員 | (該当なし) | 任命 |

明治44年(1911年) | イタリア万博 | 寒月群鴨図 | 2等賞 (4000リラ) |

大正8年(1919年) | 帝国美術院会員 | (該当なし) | 任命 |

景年は、師である鈴木百年から受け継いだ四条派の写生を重んじる姿勢を徹底しました。彼は毎月1日と10日を写生日と定め、門人たちにも写生の重要性を説いています 。さらに、博物学者である山本章夫(1827-1903)に指導を受けるほど、科学的かつ精密な写生を重ねていました。これは、単なる観察に留まらず、対象の生態や構造を深く理解しようとする近代的なアプローチと言えます。

景年の画風は、写実性と装飾性を兼ね備えている点が特徴です。景年は、沈南蘋や宋の院体画など様々な画風を研究し、独自の表現を確立しました。初期には油絵にも関心を示し、伝統的な日本画の技法を継承しながら、西洋画の写実性や構図、色彩理論を取り入れることで、日本画の近代化に貢献しました。景年の作品は、まさに伝統と革新が融合した近代日本画の象徴と言えるでしょう。今尾景年の芸術活動、特にその写実性の追求と国際博覧会への積極的な参加は、明治期の日本が国力を高め、国際社会での地位を確立しようとする国家戦略と深く連動していました。明治期の万国博覧会は、単なる文化交流の場ではなく、各国の産業力や文化水準を示す国際的な競争の場であったため、日本が西洋列強に伍していくためには、伝統的な美意識を保ちつつも、西洋が評価する「写実性」や「科学性」を取り入れた表現が求められたと考えられます。景年の写実的な花鳥画は、日本の豊かな自然と繊細な美意識を国際的にアピールする上で非常に有効な手段であり、彼の芸術は、単なる個人の才能の開花に留まらず、日本の近代化と国際社会への適応という大きな流れの中で、戦略的な役割を担っていたと言えます。

3.2. 『景年花鳥画譜』誕生の経緯と明治の園芸文化

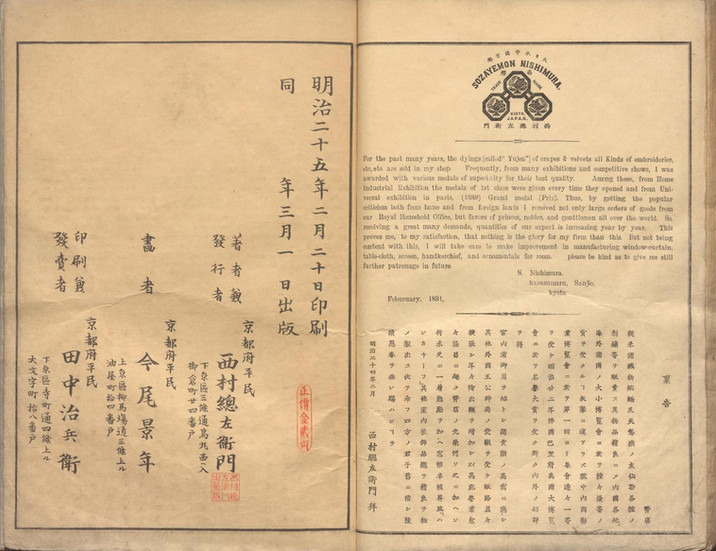

『景年花鳥画譜』は、京都を代表する染織業者「千總」の十二代当主・西村總左衛門の主導により、明治24年(1891)から同25年(1892)にかけて発行されました 。当時の図案が形式化している現状を憂慮した西村は、実物を目の前にしたかのような景年の生き生きとした表現が、染織だけでなく、陶芸、漆、彫刻など幅広い工芸分野の図案に応用されることを期待していました 。景年の迫真の表現を引き出すため、西村自身が鳥や花を収集して景年に提供し、写生させたという逸話も残っています 。このことは、単なるパトロンと芸術家の関係を超え、産業界のリーダーが芸術の質を高め、その応用範囲を広げようとした強い意志を示しています。

明治時代は、日本の園芸文化が大きく変貌し、一般市民の生活に深く根差し始めた時代でもあります。遊郭のメインストリートでは、季節ごとに趣向を凝らした花卉の設えが莫大な費用をかけて行われ、市民の娯楽の場となっていました。また、「勧工場」と呼ばれる初期の百貨店のような施設には、家族連れを集客するための本格的な日本庭園が設けられ、後の百貨店の屋上庭園の原型となりました。屋上庭園や室内庭園、街路樹の導入、花壇の普及、そして芝生の活用など、都市の緑化や生活空間への花卉の導入が急速に進んだ時期です。横浜植木のような国際的な園芸企業も誕生し、近代的な園芸・造園事業を牽引しました。

西村總左衛門が『景年花鳥画譜』の写実性に注目したのは、当時の国際的な潮流と無関係ではありません 。万国博覧会などを通して海外市場も視野に入れる必要があった当時、西洋の自然科学に基づいた写実的な表現は、国際的な評価を得る上で不可欠な要素でした。景年の写実的な画風は、この時代の要請に見事に合致していたと言えるでしょう。

『景年花鳥画譜』の出版は、明治期の日本において、芸術が単なる鑑賞の対象に留まらず、産業(特に染織業)の振興と密接に結びつき、さらに一般市民の文化生活の向上と知識の普及に貢献した、多角的な意義を持つプロジェクトであったと言えます。画譜は当時の販売価格1円60銭で販売され、後世の多くの図案家が花鳥画を描くためのお手本として特に参考にした図書でした。また、各図には花鳥の名前が記され、図鑑的役割も果たしました。西村總左衛門の動機は、単に美しい画集を作ることではなく、自社の染織品を含む日本の工芸品の品質とデザイン性を向上させ、国際競争力を高めることにあったと考えられます。そのためには、生命感あふれる写実的な図案が必要であり、景年の画力がそれに合致しました。この画譜は、芸術家と産業家が連携することで、伝統工芸に新たな息吹を吹き込み、その価値を再定義しました。さらに、手頃な価格で広く流通したことで、当時の園芸愛好家や一般の人々にも、質の高い花鳥画に触れる機会を提供し、自然観察や写生への関心を高める教育的役割も果たしたと考えられます。これは、芸術が一部の富裕層だけでなく、より広い層に浸透し、実用的な価値を持つようになった明治期の文化的な変化を象徴しています。

4. 文化的意義と哲学:自然との共生、そして美意識の継承

4.1. 日本人の自然観と花鳥画に込められた精神性

日本人の自然に対する独特の感性は、四季の移ろいを繊細に捉え、花鳥画という形で表現されてきました 。自然と人間の調和を重んじる日本文化の中で、花鳥画は単なる絵画以上の意味を持つようになりました。日本には変化に富んだ気候や複雑な地形があったことで、それらが自然や季節についての多様な語彙を生み、独自の感性を作りだしてきたと言えます 。散りゆく桜に美しさを見出すのは、単に色や景色が綺麗だと思うだけでなく、あらゆるものが流転していく世の無常を感じるからであり、自然の一つ一つに物語があると感じる感性は、日本文化の一つの特徴です。

花鳥画は、日本の自然観や美意識を反映しており、掛け軸の画題としても人気が高いです。例えば、松や竹、梅は長寿や不屈の精神を表すなど、描かれる花鳥には象徴的な意味合いが込められています。江戸時代の人々は、花鳥画を通して自然と触れ合い、季節の移り変わりを感じていました。これは、花鳥画が単なる視覚芸術に留まらず、人々の精神性や生活のリズムに深く根ざした文化的な存在であったことを示しています。

今尾景年の『景年花鳥画譜』に見られる極めて写実的な花鳥の描写は、単なる形態の再現に終わらず、日本人が自然の「生命力」を肯定し、同時にその「無常」を受け入れるという、深い精神性を表現しています。景年が花鳥の「生き生きとした姿」を精密に描くことは、その瞬間の生命の輝き、躍動感を最大限に捉えようとする試みです。これは、自然の生命力を肯定し、その存在そのものへの畏敬の念を表現しています。しかし、同時に、季節の移ろいの中で咲き、散り、あるいは渡っていく花鳥の姿は、日本人が古くから抱いてきた「無常観」とも深く結びつきます。景年の写実性は、その「生」の美しさを克明に記録することで、それがやがて失われる儚さ、すなわち「無常」をより強く意識させます。この二律背反する感情の共存こそが、日本の花鳥画、ひいては日本の自然観に込められた深い哲学であり、『景年花鳥画譜』はそれを極めて高い次元で表現していると言えるでしょう。

4.2. 『景年花鳥画譜』が花卉・園芸文化に与えた影響

『景年花鳥画譜』は、発刊後「楳嶺花鳥画譜」と共に、多くの図案家が花鳥画を描くためのお手本として特に参考にした図書でした。千總の十二代当主・西村總左衛門が期待した通り、景年の生き生きとした花鳥の表現は、染織(友禅染裂の図案など )、陶芸、漆、彫刻など、幅広い工芸分野における図案の源泉となり、日本の工芸品の質とデザイン性を高めることに貢献しました。

画譜に描かれた130種以上の鳥と140種以上の植物の精密な描写は、当時の園芸愛好家や植物研究者にとっても貴重な資料となりました 。花や鳥の名前が記され、図鑑としての機能も果たしたこの画譜は、自然観察の重要性を啓蒙し、写生画譜としての教育的価値も非常に高かったと言えます。これは、芸術が単なる鑑賞の対象に留まらず、知識の普及や実用的な技術向上にも寄与したことを示しています。

『景年花鳥画譜』は、明治期に花卉・園芸が単なる趣味や伝統的な営みから、近代的な「文化産業」へと発展していく過程において、その美的・教育的基盤を築き、新たな価値を創出したと言えます。明治期には、遊郭での大規模な花卉装飾、勧工場や百貨店屋上庭園の出現、横浜植木のような国際的な園芸企業の勃興など、花卉・園芸が社会生活の様々な側面に浸透し、商業的にも発展していました。『景年花鳥画譜』は、千總という染織業者が「図案の形式化」を憂い、「染織・陶芸・漆・彫刻などで広く応用されることを期待」して出版したものであり 、多くの図案家が参考にしたことからも 、この画譜は、当時の花卉・園芸ブームの中で、単に美しい花や鳥を鑑賞するだけでなく、それらをデザインの源泉として活用し、製品化することで、新たな経済的価値を生み出す可能性を示しました。景年の写実的な描写は、製品の魅力を高め、消費者により具体的なイメージを提供することを可能にしたのです。景年の画譜は、芸術と産業の連携を通じて、花卉・園芸が単なる「自然の恵み」や「趣味」から、デザイン、生産、販売という一連のプロセスを持つ「文化産業」として確立される上で、重要な役割を果たしました。それは、日本の花卉/園芸文化が、伝統的な美意識を保ちつつも、近代社会のニーズに応える形で進化していく過程の、具体的な証拠と言えるでしょう。

5. 結び:『景年花鳥画譜』が誘う、日本の花卉文化体験

今尾景年が『景年花鳥画譜』に込めたのは、単なる花鳥の姿ではありませんでした。そこには、移りゆく季節への深い愛情、生命への畏敬、そして伝統と革新が交錯する明治という時代の息吹が宿っています。この画譜は、日本の花卉/園芸文化が持つ本質的な美しさと、それが育んできた精神性を私たちに静かに語りかけます。

『景年花鳥画譜』は、日本の花卉/園芸文化の歴史を紐解く上で欠かせない傑作であり、今もなお、その豊かな表現力で私たちを魅了し続けています。この画譜に描かれた花鳥の世界に触れることは、日本の自然観と美意識を深く理解する第一歩となるでしょう。

春之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』春之部,西村総左衛門,明治24. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13128902

夏之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』夏之部,西村総左衛門,明治24.国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127862

秋之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』秋之部,西村総左衛門,明治25. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127863

冬之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』冬之部,西村総左衛門,明治25. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127864