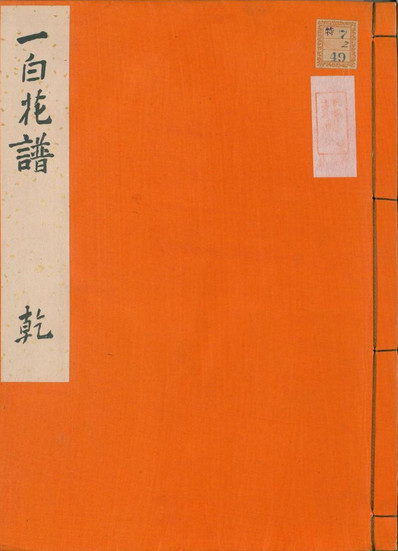

白に宿る生命の輝き:斎藤兼光が遺した『一白花譜』の深遠なる世界

- JBC

- 2024年11月22日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年6月18日

日本の花卉/園芸文化は、単なる植物の栽培に留まらない、奥深い精神性と哲学を内包しています。なぜ、日本人はこれほどまでに花を愛し、その姿に心を寄せてきたのでしょうか。それは、花々が持つ一瞬の輝きの中に、移ろいゆく生命の真理や、自然との調和を見出してきたからかもしれません。

その問いへの答えを探る旅へと読者を誘う中で、ひときわ異彩を放つ植物譜が存在します。それが、江戸時代中期に活躍した本草学者、斎藤兼光が遺した『一白花譜』です。この稀有な植物譜は、日本の花卉園芸文化の歴史の中でどのような位置を占め、現代の私たちに何を語りかけるのでしょうか。本稿では、『一白花譜』の概要から、斎藤兼光の生涯と時代背景、制作の経緯、そしてそこに込められた文化的意義と哲学までを深く掘り下げていきます。

1. 『一白花譜』の概要

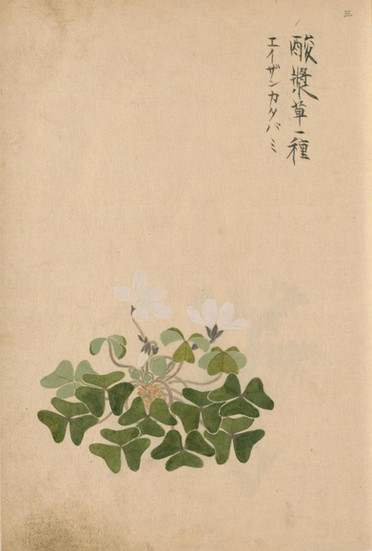

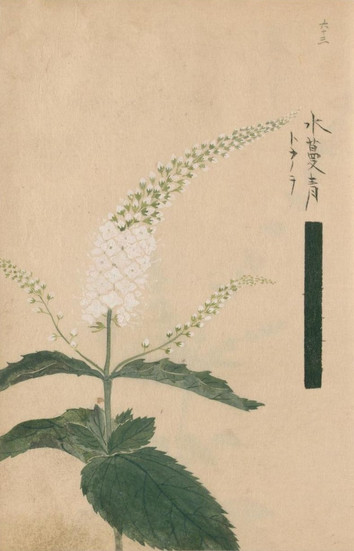

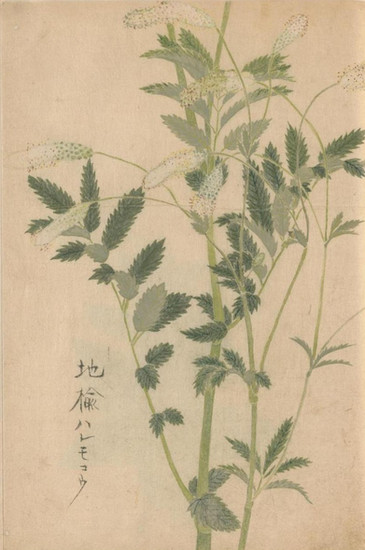

『一白花譜』は、寛文12年(1672)に生まれ、享保19年(1734)に没した本草学者、斎藤兼光によって編纂された植物図譜です。この図譜の最大の特徴は、描かれた植物がすべて「白い花」であるという点にあります。当時の植物図譜が、多種多様な植物を網羅的に記録することを主眼としていたのに対し、『一白花譜』は、特定の色彩、すなわち「白」に焦点を絞り、その多様な表情を克明に描き出しています。

白い花という一つのテーマに限定することで、兼光は対象へのより深い探求を可能にしました。単に白い花を集めただけでなく、それぞれの植物が持つ微妙な陰影、花弁の質感、葉の形状、そして蕾から開花、そして散りゆくまでの生命の移ろいが、精緻な筆致で表現されています。写実性はもちろんのこと、そこに描かれた植物からは、兼光自身の深い観察眼と、対象への限りない愛情が感じられます。これは、単に広範な知識を網羅するのではなく、一つの事象を深く掘り下げることで、その本質に迫ろうとする姿勢の表れと言えるでしょう。まさに、科学的な記録と芸術的な表現が融合した、他に類を見ない植物譜です。

2. 斎藤兼光の生涯と時代背景、そして『一白花譜』が作られた経緯

2.1. 斎藤兼光の経歴

斎藤兼光は、寛文12年(1672)に生まれ、享保19年(1734)に没したとされています。兼光の生涯については詳細な記録が少ないものの、本草学に深く傾倒し、各地を巡って植物の採集と研究に没頭したことが伝えられています。

兼光は、特に白い花を咲かせる植物に強い興味を持ち、江戸の小石川に「一白園」と名付けた庭園を築き、様々な種類の白い花を栽培していました。自身の庭園を「一白園」と名付けたことからも、白い花への強いこだわりが伺えます。

兼光は『一白花譜』の他にも、『一白圃艸木画譜』や『一白圃躑躅譜』といった植物図譜を著しており、これらも専門的な探求を示すものです。特に『一白圃艸木画譜』は2巻からなり 、一部には着彩された図版も含まれています。また、『一白圃躑躅譜』はツツジに特化した1巻の図譜で 。これらの著作は、兼光が特定の植物群やテーマに焦点を当て、その多様な姿を詳細に記録しようとした姿勢を裏付けています。

当時の本草学は、中国から伝来した薬草の知識を基盤としつつも、博物学的な探求へと広がりを見せていました 。兼光もその潮流の中で、独自の視点から植物の世界を深く見つめました。兼光は、単に既存の知識を継承するだけでなく、自らの足で野山を歩き、実際に植物と向き合うことを重視した、実践的な本草学者であったと言えます。このような実地調査や観察に基づく実証的な研究は、江戸中期以降の日本の本草学の大きな特徴であり、兼光の精緻な描写力は、こうした実践的なアプローチから培われたものと考えられます。自然界の対象を直接観察し、その細部までを捉えるというこの方法は、当時の科学的探求の深化に貢献するとともに、植物図譜における写実表現の質を大きく高めることにも繋がりました。

維新後は静岡に移り住み、明治11年(1878)には掛川農学社の創立に尽力したことも知られています。

2.2. 時代背景:江戸中期の本草学と園芸文化

『一白花譜』が制作された江戸時代中期は、日本の文化が成熟期を迎え、学問や芸術が多様な発展を遂げた時代です。特に本草学は、八代将軍徳川吉宗による殖産興業政策の一環としての奨励もあり、全国に採薬使が派遣されるなど、多くの学者が研究に励みました。中国から伝来した『本草綱目』のような大部の書物 に加え、貝原益軒の『大和本草』に見られるように、日本独自の植物相への関心が高まり、実物に基づいた詳細な図譜の制作が盛んに行われるようになりました。

また、この時代は、庶民の間でも園芸が流行し、珍しい植物や美しい花を愛でる文化が花開きました。桜や梅といった伝統的な花に加え、朝顔や菊、椿など、様々な園芸植物が品種改良され、人々の生活に彩りを与えていました。特にアサガオは、江戸前期の白花の発見から急速に品種改良が進み、文化・文政期(1804~1830)には多様な栽培品種が出現し大流行するなど、「白」への関心は高かったことがうかがえます。このような背景の中で、植物を深く観察し、その美しさを記録しようとする兼光の試みは、当時の人々の美意識や知的好奇心と深く共鳴するものであったと言えるでしょう 。学術的な探求と大衆文化の流行が互いに影響し合い、植物に関する知識と美意識が深まるという、文化的な土壌が形成されていたのです。

当時の主要な植物図譜を比較すると、『一白花譜』の独自性がより明確になります。

図譜名 | 著者 | 刊行時期 | 主な特徴 |

『一白花譜』 | 斎藤兼光 | 享保年間(1716年~1736年頃) | 白い花に特化、科学と芸術の融合 |

『大和本草』 | 貝原益軒 | 宝永6年(1709年) | 日本独自の植物相に注目、実地調査に基づく |

『花彙』 | 島田充房、小野蘭山 | 宝暦9年(1759年)~明和2年(1765年) | 精緻な写生図と簡潔な解説、薬用・観賞用を網羅 |

『本草図譜』 | 岩崎灌園 | 文政11年(1828年)以降 | 日本初の本格的な彩色植物図譜、当時の園芸ブームを反映 |

『草木図説』 | 飯沼慾斎 | 安政3年(1856年)~文久2年(1862年) | 西洋の分類体系(リンネ)を導入 |

この表からもわかるように、多くの図譜が網羅性を追求する中で、『一白花譜』の「白」への特化は際立っています。これは、単なる記録を超え、特定のテーマを深く掘り下げることで、新たな表現と理解の可能性を追求した結果と言えるでしょう。

2.3. 『一白花譜』制作の経緯

『一白花譜』が制作された具体的な経緯については、兼光自身の言葉として明確に残されているわけではありません。しかし、当時の本草学の潮流や兼光の人物像から、いくつかの推測が可能です。

当時の本草学者が網羅的な植物図譜の制作を目指す中で、兼光はあえて「白」という特定のテーマに絞り込むことで、より深い探求を試みたと考えられます。白い花は、その色彩ゆえに、光の当たり方や背景によって表情を大きく変えます。また、純粋さ、清らかさ、神聖さといった象徴的な意味合いも持ち合わせています。兼光は、そうした白い花の持つ多面的な魅力を、徹底的に描き出すことに情熱を注いだのではないでしょうか。

兼光が各地を巡り、膨大な数の植物を観察する中で、白い花の持つ普遍的な美しさや、その多様性に魅せられた可能性も考えられます。特定の色彩に焦点を当てることで、個々の植物の細部にまで目を凝らし、その本質を捉えようとしたのかもしれません 。これは、単なる記録を超え、植物の「いのち」そのものへの深い洞察と、それを表現しようとする芸術家としての兼光の側面を示唆しています。白い花に特化した彼の選択は、単なる分類学的な目的を超え、特定の美意識や哲学的な探求を表現するための芸術的な手段であったと考えることができます。江戸時代にアサガオの品種改良が盛んになる中で、白花の発見がその初期の発展を牽引したという事実も 、当時の人々が「白」という色に特別な関心を寄せていた傍証となり、兼光の着想の背景にあった文化的な機運を物語っています。そして、長年の探求の集大成として、白い花を咲かせる植物だけを集めた図譜『一白花譜』を編纂しました。

3. 『一白花譜』の文化的意義と哲学

『一白花譜』は、単なる植物図譜としてだけでなく、日本の美意識や哲学を体現する貴重な文化遺産として、多岐にわたる意義を持っています。

3.1. 「白」に込められた日本の美意識

日本文化において「白」は、古くから特別な意味を持つ色でした。神聖さ、清浄さ、無垢、そして始まりの色として、神事や儀式、芸術表現において重要な役割を担ってきました。桜の白、雪の白、そして白磁の白など、日本人は自然の中の「白」に、繊細な美しさや精神的な深みを見出してきました。

『一白花譜』は、この「白」という色彩が持つ多様な表情を、植物という具体的な対象を通して表現しています。同じ白であっても、花弁の厚みや質感、光の透過性によって、その白は無限のバリエーションを見せます。兼光は、その微細な違いを捉え、筆致によって表現することで、「白」という色の奥深さ、そしてそこに宿る生命の輝きを私たちに示しています。これは、単色の中に無限の色彩を見出すという、日本の伝統的な美意識「幽玄」や「わび・さび」にも通じる哲学と言えるでしょう。

「わび」は貧粗や不足の中に心の充足を見出す意識であり、不完全なものの中に美を見出す中世的美意識です。一方、「さび」は閑寂の中に奥深い豊かさを感じる美しさであり、表面的な華麗さとは異なる美を示します。『一白花譜』の「白」への徹底した探求は、まさにこの「不完全なもの(単色)の中に無限の豊かさを見出す」という美意識を体現しています。兼光は、白い花という限定された世界の中で、光の加減や植物の生命の段階によって変化する微細な「白」の表情を捉え、それを緻密な筆致で描き出すことで、見る者に深い感動と発見をもたらします。これは、日本文化が単なる派手さや完璧さではなく、抑制された表現の中に奥深い精神性や無限の広がりを見出すという、独自の美意識を育んできたことを雄弁に物語っています。

3.2. 科学と芸術の融合

『一白花譜』は、本草学という科学的な探求と、絵画という芸術的な表現が見事に融合した稀有な例です。兼光は、植物の形態を正確に描写するという科学的な視点を持ちながらも、そこに生命の息吹や、見る者の心を揺さぶるような美しさを吹き込んでいます。これは、当時の本草学が単なる実用的な知識に留まらず、自然そのものへの畏敬の念や、その神秘を探求しようとする知的な営みであったことを示しています。

このような科学と芸術の融合は、『一白花譜』に限ったことではありません。島田充房と小野蘭山が手掛けた『花彙』もまた、精緻な写実性と生命感を両立させ、科学的視点と伝統的な美意識が交錯する江戸時代の知のダイナミズムを示しています。また、岩崎灌園の『本草図譜』も、日本初の本格的な彩色植物図譜として、科学的正確さと芸術的価値を兼ね備え、当時の高い版画技術と人々の園芸熱を反映していました。これらの図譜は、単に植物を記録するだけでなく、その美しさを最大限に引き出し、見る者に感動を与えることを目指していました。この融合は、現代の私たちにも重要な示唆を与えます。科学的な知見が深まる一方で、自然との精神的な繋がりが希薄になりがちな現代において、『一白花譜』をはじめとする江戸時代の植物図譜は、自然を多角的に捉え、その中に美と真理を見出すことの重要性を教えてくれます。それは、知識の追求と感性の豊かさが一体となることで、より深い理解と共感が生まれるという、学際的なアプローチの先駆けとも言えるでしょう。

3.3. 観察と探求の精神

『一白花譜』の制作は、斎藤兼光の飽くなき観察と探求の精神の結晶です。彼は、白い花という特定のテーマに絞り込むことで、より深く、より詳細に植物と向き合いました。この徹底した観察眼は、表面的な美しさだけでなく、植物が持つ生命力、環境との相互作用、そして時間の流れの中で変化する姿をも捉えようとするものです。

「思慮いまだ起こらずんば鬼神も知るなし」という言葉 が示唆するように、兼光は単なる知識の羅列ではなく、自らの五感と知性を総動員して対象と深く向き合うことで、真理に迫ろうとしたのかもしれません。これは、表面的な情報に満足せず、深く掘り下げることの重要性を説く彼の姿勢に通じるものです。

この探求の精神は、現代の私たちにも通じる普遍的な価値を持っています。情報過多の時代において、私たちはとかく表面的な知識に満足しがちです。しかし、兼光の姿勢は、一つの対象を深く掘り下げ、自らの五感と知性を総動員して真理に迫ることの重要性を教えてくれます。彼の作品は、単に過去の植物の姿を伝えるだけでなく、現代を生きる私たちに対し、目の前の世界をより深く見つめ、その中に隠された豊かさや意味を発見することの喜びを再認識させてくれます。それは、園芸という行為においても、単に花を育てるだけでなく、植物の生命と対話し、その成長を見守る中で、新たな発見や感動を得ることに繋がるでしょう。

結び

斎藤兼光の『一白花譜』は、江戸時代中期に花開いた日本の本草学と園芸文化の豊かな成果であり、同時に、日本人が古くから育んできた「白」への特別な美意識、科学と芸術の融合、そして飽くなき探求の精神を現代に伝える貴重な遺産です。

この植物譜を通して、私たちは単に過去の知識に触れるだけでなく、自然と人間との深遠な関係性、そして私たち自身の内なる美意識を再発見する機会を得るでしょう。『一白花譜』が示すように、日本の花卉園芸文化は、単なる美の追求に留まらず、深い知性と精神性、そして自然への敬意が息づく世界です。この奥深さに触れ、あなた自身の新たな発見の旅に出てみませんか。

乾

斎藤兼光『一白花譜 2巻』[1],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558136

坤

斎藤兼光『一白花譜 2巻』[2],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558137