精緻な植物画と簡潔な解説文:花彙

- JBC

- 2024年5月5日

- 読了時間: 5分

更新日:1月26日

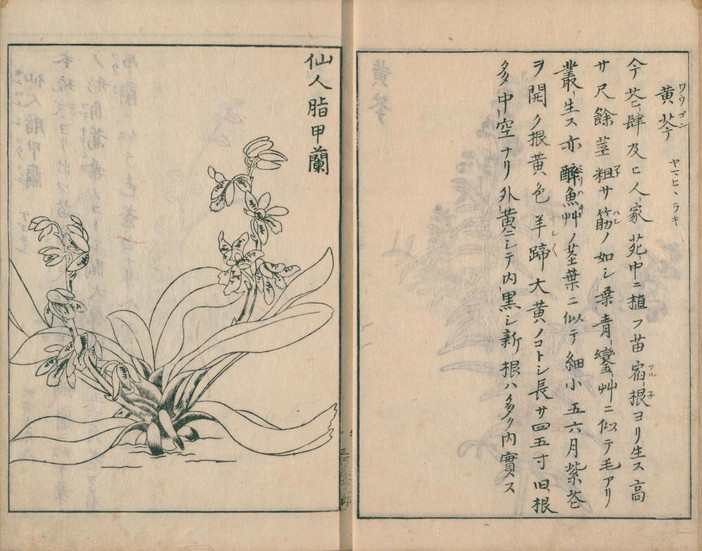

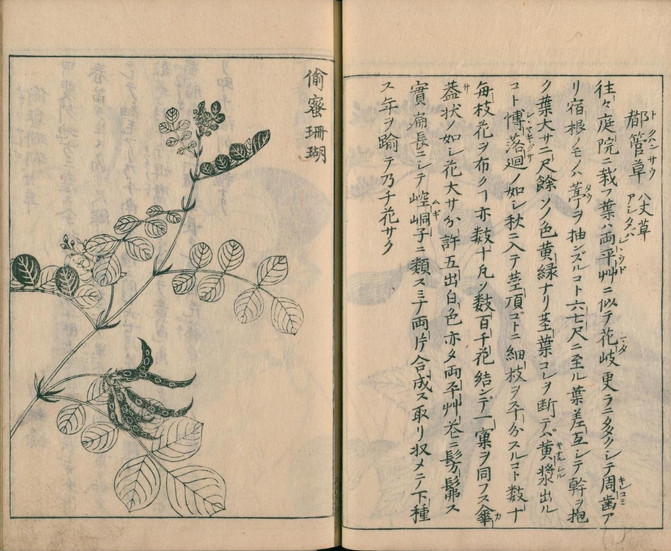

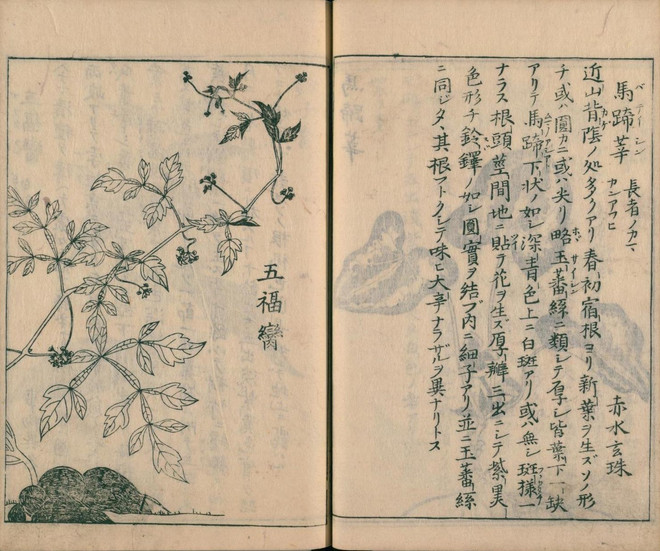

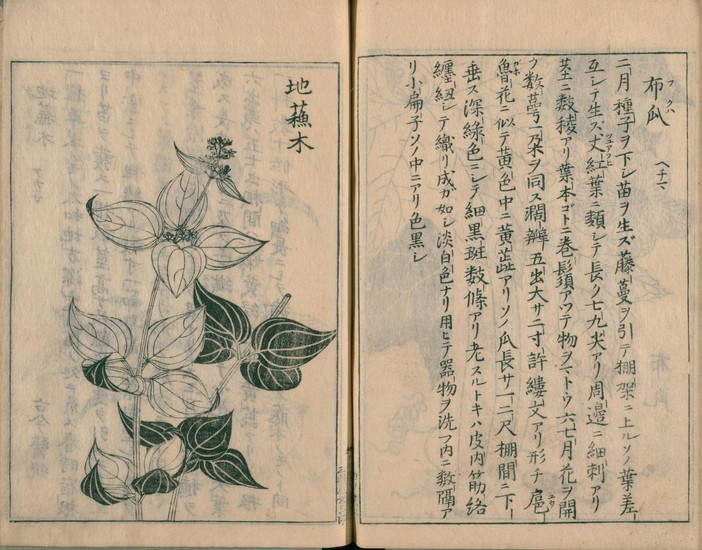

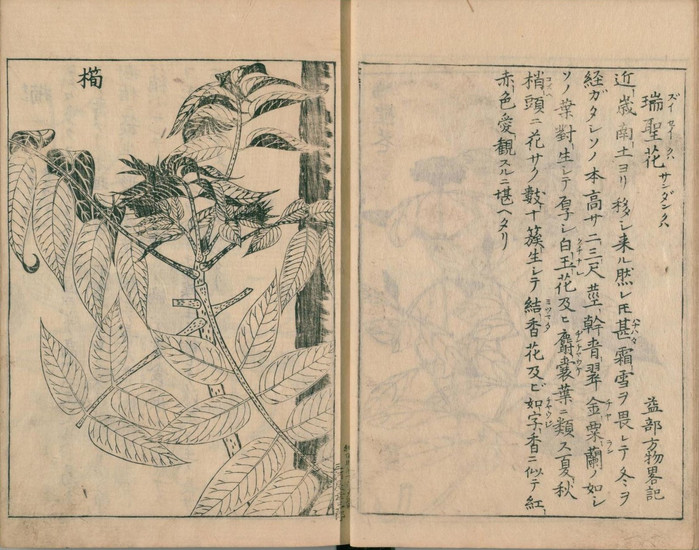

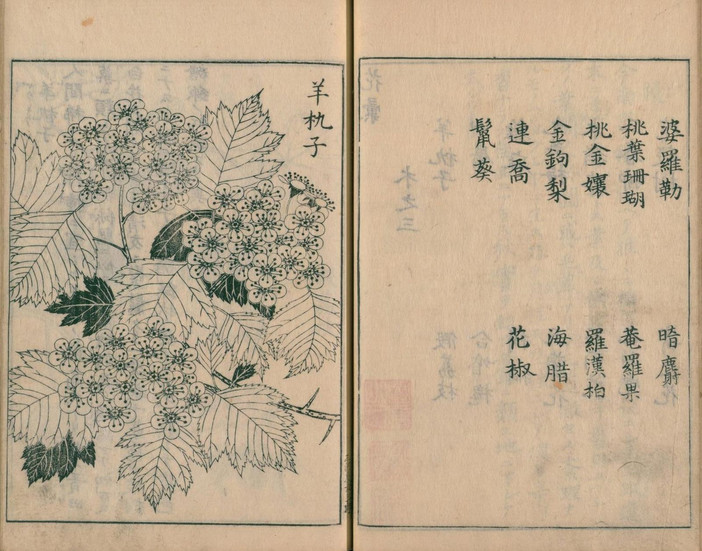

「花彙(かい)」は、江戸時代後期に刊行された、精緻な植物画と簡潔な解説文が特徴の草木図譜です。全8巻からなり、草編4巻と木編4巻で構成されています。草編のうち2巻「草之一」「草之二」は本草家・島田充房が、残りの6巻「草之三」「草之四」「木之一」~「木之四」は本草学者・小野蘭山が執筆・作画を担当しました。宝暦9年(1759年)から明和2年(1765年)にかけて刊行され、江戸時代屈指の植物図譜として高い評価を得ています。

精緻な植物画

「花彙」最大の特徴は、その精緻な植物画にあります。白と黒の鮮やかな使い分けによる木版画は、植物の細部まで克明に描写しており、その美しさは現代においても高く評価されています。写実性だけでなく、植物の生育環境や特徴を捉えた構図も魅力的です。

掲載されている植物

「花彙」には、当時知られていた様々な植物が掲載されています。その数は膨大で、8巻に渡って多種多様な植物が紹介されています。薬用植物や観賞用植物など、多岐にわたる植物が網羅されており、それぞれの植物には、名称、形態、効能などが簡潔な解説文とともに記されています。例えば、ウコン、ベニバナ、ハクモクレン、アマドコロ、アミガサユリ、フジバカマなどが挙げられます。

著者について

島田充房

「花彙」草編2巻の著者である島田充房(? - 1767年)は、江戸時代中期の京都で活躍した本草家です。 残念ながら、詳しい経歴や業績については、あまり知られていません。しかし、「花彙」の草編における精緻な植物画と解説は、彼が優れた観察眼と植物への深い知識を持っていたことを示しています。

小野蘭山

小野蘭山(1729年 - 1810年)は、江戸時代後期を代表する本草学者であり、多くの著作を残しています。「花彙」の残りの6巻の執筆・作画を担当しました。蘭山は、京都の医師・小野探玄の子として生まれ、幼い頃から本草学に興味を持ち、生涯にわたって植物の研究に情熱を注ぎました。 彼の博識と探究心は、「花彙」だけでなく、「本草綱目啓蒙」など、後世に大きな影響を与えた多くの著作に結実しています。

歴史的背景

江戸時代は、本草学が盛んに研究された時代でした。本草学とは、薬用となる動植物や鉱物を研究する学問です。「花彙」が刊行された江戸時代後期は、蘭学の興隆とともに、西洋の植物学の影響も受け始め、より精密な観察と記録に基づいた植物図譜が求められるようになりました。「花彙」は、そうした時代の要請に応える形で出版された、先駆的な植物図譜と言えるでしょう。また、「花彙」は、自然物の方言を収録しており、国語学研究においても重要な資料となっています。

花と日本文化

日本における花の文化は、古くから自然との調和を重んじる精神に根ざしています 。 花見や華道(いけばな)など、花を通じた自然との関わりは、日本人の生活に深く浸透してきました。 特に、桜の花見は、儚い美の概念を象徴しており、人生のはかなさと美しさを祝います。 華道は、花を通じて精神性を表現する芸術として発展しました。 また、仏教においても、花は供養や儀式に欠かせないものとして、重要な役割を果たしてきました。 このように、花は、日本文化において、美しさ、精神性、宗教性など、多様な意味を持ち、人々の生活に彩りを添えてきました。 「花彙」は、こうした花と日本文化の深い関わりの中で生まれた、貴重な植物図譜と言えるでしょう。

類似する植物図鑑との比較

「花彙」と類似する植物図鑑としては、岩崎灌園の「本草図譜」や飯沼慾斎の「草木図説」などが挙げられます。これらの図鑑と比較した際、「花彙」独自の特徴として、以下の点が挙げられます。

精緻な植物画と簡潔な解説文の組み合わせ:「花彙」は、精緻な植物画に加え、簡潔でわかりやすい解説文を付している点が特徴です。 これにより、読者は植物の形態や特徴を視覚的に理解するとともに、その効能や利用法などの知識を得ることができました 。 これは、「本草図譜」のように、絵画を主とした図鑑や、「草木図説」のように、詳細な解説を重視した図鑑とは一線を画すものでした。 「花彙」は、絵画と解説のバランスを重視することで、読者にとってより理解しやすく、実用的な植物図鑑を目指したと言えるでしょう 。

白黒の木版画による表現:「花彙」では、白黒の木版画を用いて植物を表現しています。当時としては高度な技術を駆使することで、植物の細部までリアルに描写することに成功しています 。 この白黒の表現は、「花彙」の大きな特徴の一つであり、後の植物図譜にも影響を与えました。 例えば、江戸時代末期に発行された飯沼慾斎の「草木図説」にも、白黒の木版画が使われており、「花彙」の影響を見て取ることができます 。

幅広い植物を網羅:「花彙」は、薬用植物だけでなく、観賞用植物など、幅広い植物を網羅している点も特徴です。

現代における評価

「花彙」は、江戸時代の植物学における重要な成果の一つとして、現代においても高く評価されています 。その精緻な植物画は、美術史的にも貴重な資料であり、また、当時の文化や社会を知る上でも重要な手がかりとなります。 また、「花彙」は海外でも高く評価されており、フランス人のサヴァチエ(1831〜1891)によってフランス語に翻訳され、『Livers Kwawi』としてパリで出版されました。 さらに、オランダ語訳本が桂川甫周によりP.F.vonシーボルトに寄贈されたという記録も残っています。 これらの事実は、「花彙」が、国内だけでなく、海外においても、その学術的価値と芸術的価値を認められていたことを示しています。

結論

「花彙」は、江戸時代の本草学と植物画の粋を集めた、優れた植物図譜です。精緻な植物画と簡潔な解説文は、現代においても私たちを魅了し、当時の植物学や文化への理解を深める貴重な資料となっています。 今後も、「花彙」は、植物学、美術史、文化史など、様々な分野において、重要な資料として、研究や活用が進められていくことでしょう。

草編「草之一~草之四」

島田充房 ほか『花彙 草部4巻木部4巻』[1],大路儀右衛門,明和2 [1765]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555607

木編(木之一~木之四)

島田充房 ほか『花彙 草部4巻木部4巻』[2],大路儀右衛門,明和2 [1765]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555608

参考

『花彙』とはどのような書物なのか - J-Stage