大正ロマンに咲く異国の花々:谷上廣南『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』が描く美と知識の融合

- JBC

- 2025年1月1日

- 読了時間: 14分

日本の伝統的な花卉文化に親しむ私たちは、古来からの草花に独自の美を見出してきました。しかし、もし、遠い異国の地から渡ってきた花々や、日本の伝統的な花々が、日本の伝統的な表現技法と出会い、新たな美の世界を切り開いたとしたら、どのような物語が生まれるでしょうか。

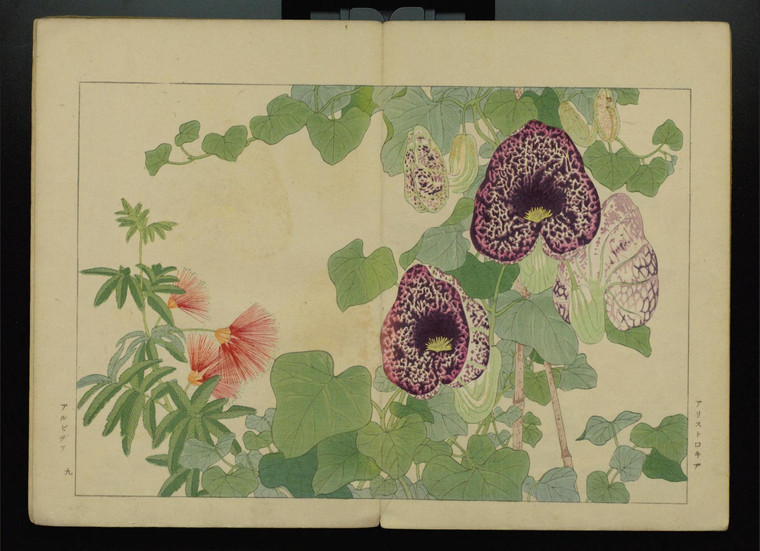

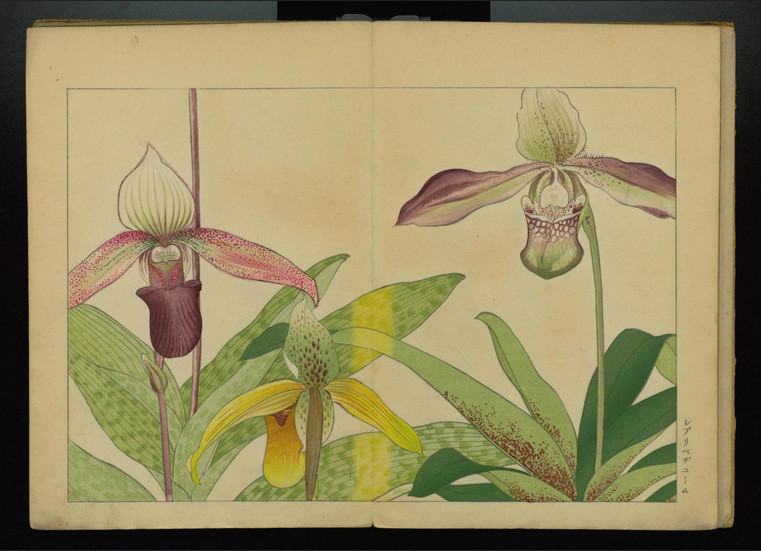

時代は、西洋文化が洪水のように押し寄せ、新しい価値観が芽吹き始めた大正時代。この激動の時代に、日本の美意識と西洋の写実性が鮮やかに融合した二冊の植物画集が誕生しました。それが、染織図案家・谷上廣南(たにがみ こうなん)が手掛けた『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』です。本記事では、これら二つの画集が日本の花卉・園芸文化においてどのような役割を果たし、いかにして当時の人々の心をとらえ、現代にまでその影響を伝えているのかを深く掘り下げていきます。日本の花卉文化の奥深さと、そこに息づく発見の喜びを、ぜひご一緒に探求しましょう。

1. 谷上廣南の植物画集:『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』

谷上廣南は、京都・大阪を中心に活躍した図案家であり、木版による優れた植物画集を世に送り出しました。彼の代表作として、『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』が挙げられます。

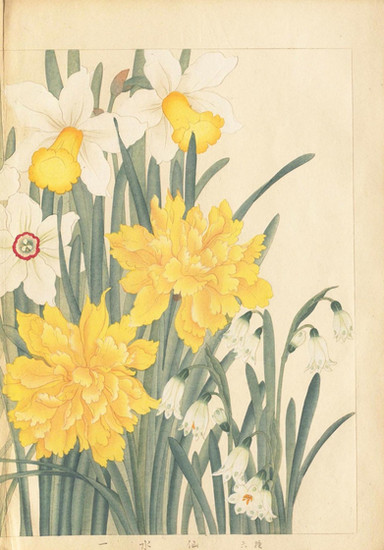

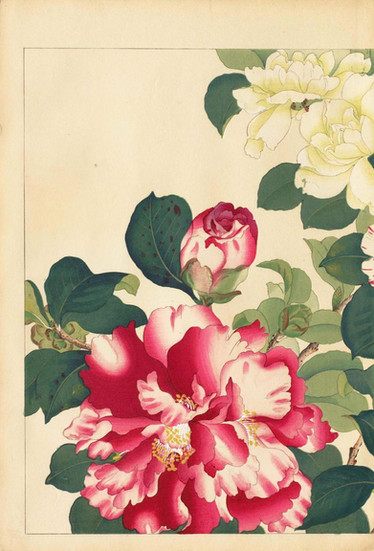

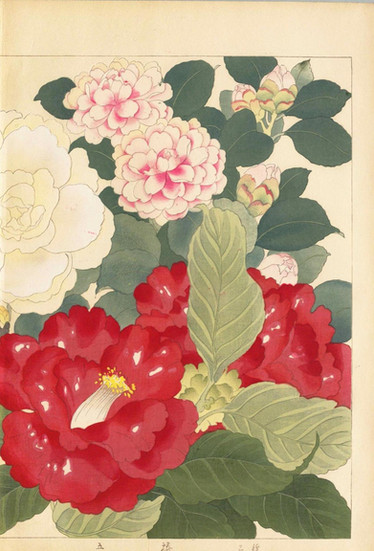

『西洋草花図譜』は、大正6年(1917)に芸艸堂(うんそうどう)から刊行された全5巻の木版画集です。全125図版に160種以上の洋花が描かれており、大型で色鮮やかな花卉が集合したユニークな作品として知られています。この画集は、単なる植物の記録に留まらず、当時の日本の美術界、特に染織やデザイン分野に大きな影響を与えました。

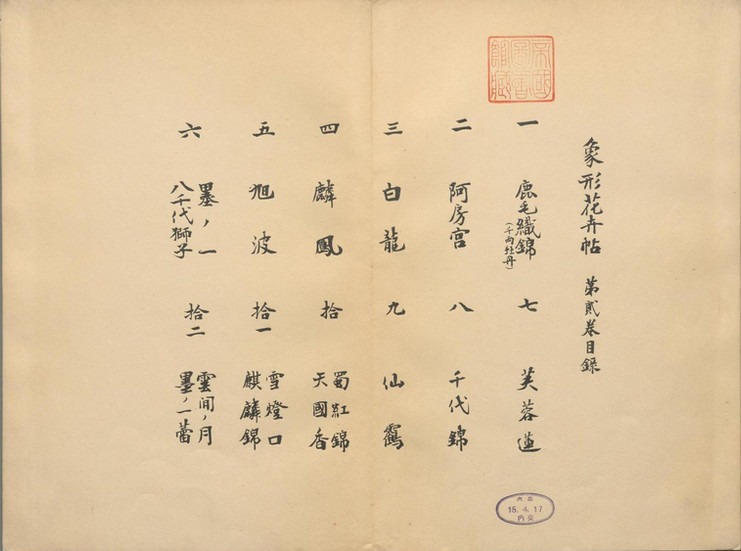

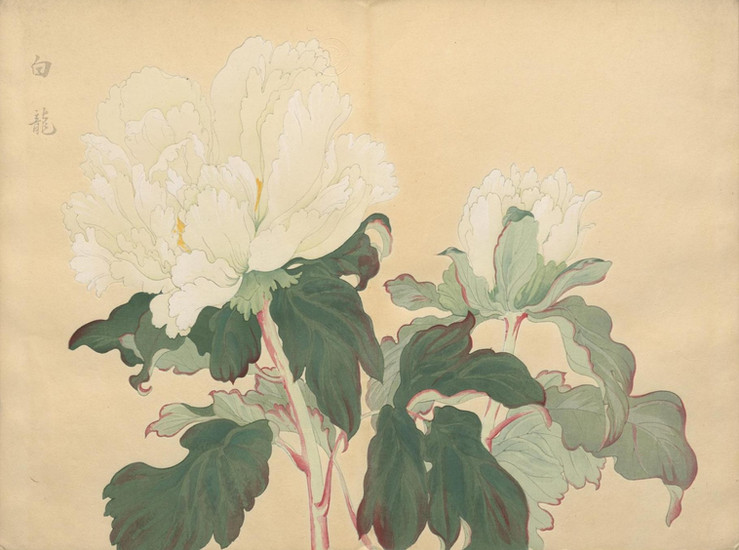

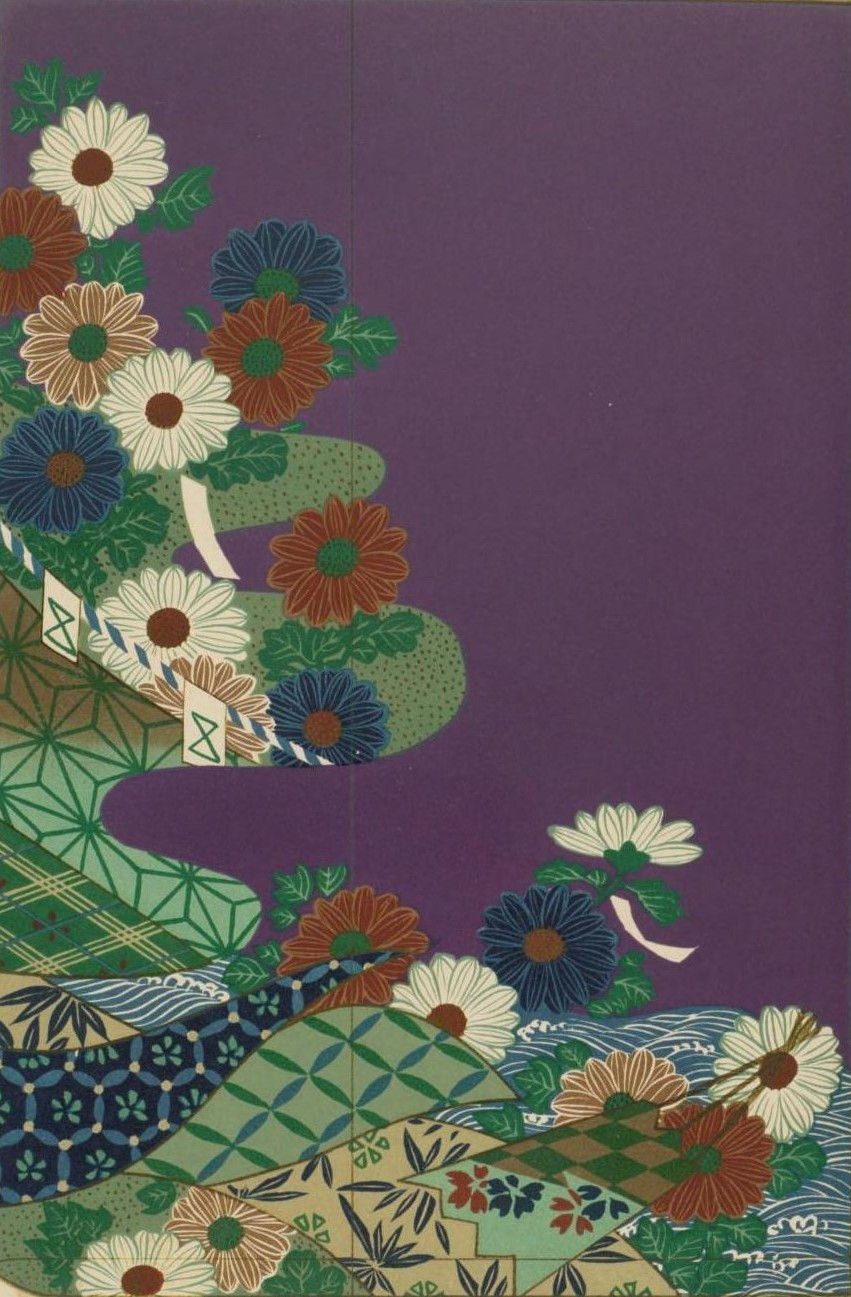

一方、『象形花卉帖』は、大正12年(1923)に刊行された全3巻の植物画集で、牡丹を中心に描かれています。この画集は大英図書館にも収蔵されており、その芸術的価値が国際的にも認められています。

これら二つの画集が「木版による植物画集」であるという事実は、描かれた主題が『西洋草花図譜』では「西洋の草花」、『象形花卉帖』では「牡丹」という異なる花々であるにもかかわらず、日本の伝統的な表現技法である木版画が用いられている点で、興味深い文化的な融合を示唆しています。木版画は、浮世絵に代表されるように、日本の伝統的な表現技法であり、自然や人物を独自の様式美で表現してきました。一方で、西洋の植物画、いわゆるボタニカルアートは、科学的な正確性と写実性を追求する点で、日本の伝統的な花鳥画とは異なる美意識を持っています。谷上廣南がこれら二つの異なる要素を融合させたことは、単なる技術的な挑戦を超えた意味合いを持っています。明治維新以降、西洋文化が日本に流入する中で、日本の芸術家たちがどのように自らの伝統的な表現手段を用いて新しい主題や表現方法を取り入れようとしたかを示す象徴的な事例と言えるでしょう。これは、西洋の美を日本の伝統技術で表現することで、日本の文化が西洋文化を単に模倣するのではなく、独自に「消化」し、唯一無二の「和洋折衷」の美を生み出す過程の一端を担ったことを物語っています。

また、本画集は「図譜」という形式を取っていますが、これは当時の人々にとって西洋植物や特定の伝統的な花に触れることができる「場」としての役割も果たしました。例えば、小石川植物園が明治時代に西洋の植物を一般市民が鑑賞できる場所であったように 、『西洋草花図譜』や『象形花卉帖』は、実際に植物園に足を運べない人々にとっても、珍しい植物を知り、その美しさに触れることができる「知識の窓」であり、「美的体験の場」を提供しました。当時の情報伝達手段が限られていた時代において、このような出版物は、新しい知識や美意識を伝える上で極めて重要な役割を担っていたのです。

2. 歴史と背景:谷上廣南と時代の息吹

2.1. 谷上廣南の足跡

谷上廣南は、明治12年(1879)に生まれ、昭和3年(1928)に大阪でその生涯を終えた染織図案家です。廣南の画才は、鈴木松年の高弟である湯川松堂に認められ、花鳥画において独自の境地を切り開きました。現代でいう染織デザイナーとして、京都・大阪を中心に精力的に活動し、繊維商社・伊藤萬商店の染織品の図案も手掛けるなど、当時の産業界においても重要な役割を担っていました。

大正14年(1925)には、大阪図案家協会の設立発起人の一人として名を連ねるなど、当時のデザイン界において中心的な存在であったことがうかがえます。染織図案家としての活動の傍ら、木版画の制作にも力を注ぎ、特に『西洋草花図譜』(大正6年/1917年刊行)や、牡丹を中心に描かれた『象形花卉帖』(大正12年/1923年刊行、全3巻)といった優れた植物画集を世に送り出しました。

谷上廣南が単なる画家ではなく「染織図案家」であったという事実は、廣南の植物画集の制作背景と芸術性に深い影響を与えていると考えられます。染織図案は、布地に表現されるため、平面性、反復性、そして実用性といった要素が求められます。また、色彩感覚や構成力も極めて重要です。この染織図案家としての経験が、『西洋草花図譜』における西洋草花の「図案」としての魅力、そして『象形花卉帖』における牡丹の構成的な美しさ、すなわち、単なる写実的な描写に留まらない、構成的な美しさや装飾性、そして色彩の豊かさに繋がっていると考察できます。廣南が手掛けた伊藤萬商店の染織品は、当時の流行や市場のニーズを反映していたはずであり、その経験がこれらの画集に描かれた植物の選定や表現方法にも大きく影響を与えた可能性を秘めています。これは、芸術が純粋な鑑賞の対象だけでなく、産業や日常生活の中に溶け込んでいく近代日本の文化潮流を象徴するものでした。

2.2. 大正時代の花卉文化と植物画集の誕生

明治時代以降、日本は文明開化の波に乗り、西洋の植物に対する関心が急速に高まりました。小石川植物園のような場所では、一般市民も西洋植物を鑑賞できるようになり、新たな植物文化が芽生え始めていました。

特に大正時代初期は、欧米の珍しい花卉の輸入が盛んになり、外来園芸種の洋花が一般的な観賞花として普及しつつあった時期です。この時代には、西洋植物(洋花)の人気がさらに増大し、家庭で栽培することも広く行われるようになりました。中でもバラは「花の女王」として愛好され、着物のモチーフにも盛んに用いられるようになりました。大正時代の着物には、西洋菊、西洋蘭、ダリア、チューリップなどの洋花が写実的な表現で描かれるようになり、まるでボタニカルアートのような表現が主流となっていきました。これは、西洋の植物図鑑が国内にもたらされ、個人レベルでの洋行も普及し、西洋の情報が豊富に入ってきたことと密接に関連しています。この時期は「大正ロマン」と呼ばれる、西洋の華やかさと日本の美意識が折衷した独特の文化が花開いた時代でもありました。

『西洋草花図譜』は、このような洋花への関心が高まる時代背景の中、大正6年(1917)5月に全5帖の木版画集として芸艸堂から刊行されました。また、『象形花卉帖』も同様に、大正12年(1923)に芸艸堂から刊行されています。

これらの画集は、単に西洋の花や伝統的な牡丹を描いただけの作品ではありません。当時の人々が「モダン」と感じた西洋的な美意識を、日本の伝統的な木版画という手法で表現した点で、大正ロマンの精神を具現化した作品と言えるでしょう。西洋のボタニカルアートが持つ写実性と、日本の木版画の持つ装飾性や色彩感覚が融合することで、西洋の「新しい」ものへの憧れと、それを日本独自の形で受容し表現しようとする「和洋折衷」の試みが結実しました。これは、当時の日本社会が西洋文化を単に模倣するだけでなく、自国の文化と融合させ、新たな価値を創造しようとするエネルギーに満ちていたことを示しています。

芸艸堂が明治時代から木版摺技法による美術書の出版を続けてきた唯一の出版社であるという点は、これらの画集の制作背景において極めて重要な要素です。近代化が進みオフセット印刷が主流となる中で、芸艸堂はあえて伝統的な木版画の技術を継承し、美術書を出版し続けていました。この選択は、単なる伝統墨守ではなく、木版画の持つ芸術性や手仕事の価値を現代に伝えようとする明確な意図があったと考えられます。『西洋草花図譜』や『象形花卉帖』を刊行したことは、当時の洋花ブームや伝統的な花への関心という市場のニーズに応えつつも、単なる実用書ではなく「美術書」としての価値を追求したことを意味します。これにより、西洋の植物や日本の伝統的な花が単なる鑑賞物としてではなく、芸術的な鑑賞の対象として、より広い層に普及する手助けをしました。芸艸堂の出版は、日本の美術出版史における重要な一歩であり、伝統技術の継承と革新的な内容の融合という点で、文化普及に大きな貢献を果たしたと言えるでしょう。

3. 文化的意義と哲学:美と知識の融合

3.1. 写実性と芸術性

『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』の最大の特色は、西洋のボタニカルアートの影響を受けた、その写実的で精密な描写にあります。これらの画集では、植物の細部まで忠実に表現しようと試みられ、単なる形態の正確さだけでなく、植物が持つ「生き生きとした命」や「瑞々しさ」をも捉えようとする姿勢が評価されています。西洋の植物画が科学的な説明のためのたんなる図ではなく、芸術としても楽しむことができるものであったように 、谷上廣南の画集もまた、学術的価値と芸術的価値を兼ね備えた作品と言えます。

具体的には、「1枚の絵には1種類の植物を」「花、葉、茎、雄しべ、雌しべ、実、根などを正確に実物大に描く」「光と陰で立体的に」「背景や地面、花瓶・鉢も描かない」といった、西洋のボタニカルアートに共通する写実的な図法が取り入れられています。日本の伝統的な絵画、特に花鳥画は、写実性よりも象徴性や様式美を重視する傾向がありました。しかし、明治以降、西洋画の写実主義が導入され、日本の芸術表現にも変化が訪れます。谷上廣南の画集が「精緻な描写」と「写実性」を特徴とする木版画であることは、この変化の具体的な現れです。

谷上廣南は、伝統的な木版画の技術を用いながら、西洋のボタニカルアートが追求する科学的な正確さと生命感を表現しようとしました。これは、単に西洋の技法を模倣したのではなく、日本の職人技と芸術的感性を通じて、新たな「写実」の地平を切り開いたと言えるでしょう。特に「背景や地面、花瓶・鉢も描かない」という特徴は 、植物そのものに焦点を当てる西洋ボタニカルアートの科学的視点と、日本の伝統的な「引き算の美学」が偶然にも重なった結果かもしれません。これにより、植物の個々の美しさが際立ち、鑑賞者はその生命力と細部に宿る精緻さに深く引き込まれることになります。この融合は、日本の芸術表現が多様な影響を受け入れ、進化していった過程を示す貴重な証拠です。

3.2. 大正ロマンと花卉文化

『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』は、まさに「大正ロマン」という、西洋の華やかさと日本の美意識が折衷した独特の文化を象徴する存在です。この時代には、着物の意匠に洋花が大胆に取り入れられ、色鮮やかでエキゾチックな雰囲気を生み出しました。バラが牡丹に代わって着物の主役となるなど、伝統的な文様と洋花の組み合わせが「和様折衷」の時代背景を色濃く反映しています。谷上廣南の画集は、こうした当時の人々の西洋への憧れと、新しいものを取り入れ吸収するエネルギー、そして活気に満ちた時代精神を、植物画という形で表現しました。

大正時代には、西洋の植物が家庭で栽培されるほど普及し 、着物などの日常品に洋花模様が取り入れられるようになりました。これは、西洋の花卉が一部の特権階級の鑑賞物から、一般庶民の生活文化の一部へと変化していったことを示しています。『西洋草花図譜』や『象形花卉帖』のような出版物は、この「美意識の民主化」を加速させる役割を果たしました。高価な生花や海外の植物園に直接触れる機会が限られていた時代において、精緻な木版画で描かれた西洋の花々や、伝統的な牡丹は、多くの人々が手軽に西洋の美や日本の伝統美に触れることができる教材であり鑑賞物でした。これにより、西洋の美意識や園芸文化が、知識層だけでなく、より広い層に浸透し、日本の生活様式やデザインに影響を与えていきました。これは、単なる流行の追随ではなく、新しい美の価値観が社会全体に広がり、人々の日常生活を豊かにしていった過程を示唆しています。

3.3. 知識の普及と美意識の変遷

『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』は、当時の日本人が西洋の植物や日本の伝統的な花を理解し、その多様な姿を知るための重要な資料となりました。明治期には西洋の植物分類体系を導入した植物図鑑が登場しており、谷上廣南の画集もまた、学術的な側面を持ちながら、美しい図版を通じて知識を普及させる役割を担いました。江戸時代から武士層や庶民にまで園芸文化が広く普及していた日本において、西洋の植物が加わることで、園芸への関心はさらに深まりました。

日本の伝統的な園芸文化では、松の長寿や桜の儚さなど、植物に象徴的な意味や精神性を重ね合わせてきました。一方で、西洋の園芸文化では、植物を「人間によってとらえられ、育てられ、改良され、コントロールされた自然」の象徴と捉える側面もあります。谷上廣南の画集は、西洋の写実的な描写を通じて、日本の伝統的な「奥ゆかしい美意識」や「自然との調和」といった哲学とは異なる、西洋的な「見せる美」や「科学的な観察に基づく美」を日本にもたらしました。これにより、日本の花卉・園芸文化は、伝統的な美意識を保持しつつも、西洋の新しい視点や表現方法を取り入れ、より豊かな多様性を獲得していきました。

西洋の植物画は、科学的な正確な記録という側面が強く、日本の伝統的な花鳥画は、写実性よりも精神性や象徴性を重んじる傾向がありました。しかし、谷上廣南の画集は、西洋の植物や日本の伝統的な牡丹を日本の木版画という伝統的な芸術形式で、かつ写実的に描いています。これらの作品は、科学的観察によって得られた知識と、それを美的に表現する芸術との間の「和解」あるいは「融合」を試みたものと解釈できます。当時の日本において、西洋の科学的知識が流入する中で、伝統的な美意識とどのように向き合うかは大きな課題でした。谷上廣南の画集は、西洋の「知」を日本の「美」の枠組みの中で表現することで、両者の間に新たな接点を見出し、知識が単なる情報としてではなく、感性を通じて深く理解される道を開きました。これは、日本の文化が持つ柔軟性と、異なる価値観を統合する能力を示すものです。

さらに、これらの画集は、大正時代に西洋の花卉や伝統的な花卉が着物や日常生活の意匠に広く取り入れられるきっかけとなりました。これらの図譜が示した「和洋折衷」の美意識や、植物の写実的な表現は、その後の日本のデザイン、特にテキスタイルデザインやグラフィックデザインに長期的な影響を与えた可能性があります。現代の日本の花卉・園芸文化やデザインにおいても、西洋の花々が当たり前のように受け入れられ、日本の伝統的な花々と共存しているのは、このような大正時代の文化的な土壌があったからこそです。谷上廣南の画集は、単なる過去の遺産ではなく、日本の花卉文化が西洋の要素を取り込みながら進化し、現代に至るまでの「再解釈」の過程を示す貴重な資料であり、その美意識は今もなお私たちの生活の中に息づいています。

結論

谷上廣南の『西洋草花図譜』と『象形花卉帖』は、単なる植物画集以上の存在です。それは、大正という激動の時代に、日本の伝統的な木版画技術と西洋の写実的な美意識、そして新しい花卉文化への探求心が融合して生まれた、類まれなる文化遺産です。

これらの図譜は、西洋の植物や日本の伝統的な花を日本の感性で捉え直し、新たな美の地平を切り開いた和洋折衷の象徴であり、知識と美意識の普及に貢献しました。現代に生きる私たちも、これらの画集を通して、過去の日本人がいかにして異文化を受け入れ、自らの文化を豊かにしていったかを知ることができます。

谷上廣南の画集が描く、時を超えて咲き誇る異国の花々、そして伝統的な花々の美しさに触れ、日本の花卉文化の奥深さと、そこに息づく発見の喜びを再認識していただければ幸いです。

象形花卉帖

一巻(表紙 二巻は間違い)

谷上広南 編『象形花卉帖』第1巻,芸艸堂,大正12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13578795

二巻

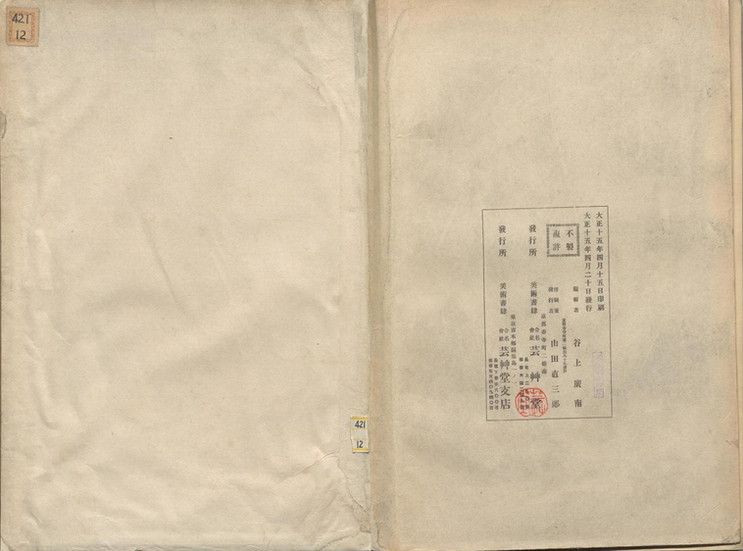

谷上広南 編『象形花卉帖』第2巻,芸艸堂,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13578796

三巻

谷上広南 著『象形花卉帖』第3巻,芸艸堂,昭和4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1688382

西洋草花図譜

春之部 壱

谷上広南 筆『西洋草花図譜』春之部 1,芸艸堂,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1184991

春之部 貮

谷上広南 筆『西洋草花図譜』春之部 2,芸艸堂,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1184997

夏之部 壱

谷上広南 筆『西洋草花図譜』夏之部 1,芸艸堂,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1185003

夏之部 貮

谷上広南 筆『西洋草花図譜』夏之部 2,芸艸堂,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1185009

秋冬之部

谷上広南 筆『西洋草花図譜』秋冬之部,芸艸堂,大正6. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1185016