『非水百花譜』が織りなす美の世界:杉浦非水が描いた花卉文化の真髄

- JBC

- 2024年9月22日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年6月15日

1. 日本の花卉文化への誘い

日本の四季折々の美しさを彩る花々。古くから、日本人は花に特別な感情を抱き、その姿に人生の機微や哲学を見出してきました。庭園、生け花、そして様々な芸術作品に息づく花卉文化は、私たちの心に深く響く日本の伝統そのものです。この豊かな文化の中で、明治から昭和にかけて活躍した一人の芸術家がいます。その名は杉浦非水。彼は、日本のグラフィックデザインの黎明期を築き、西洋のモダンな感性と日本の伝統美を融合させた独自のスタイルを確立しました。

杉浦非水は、単に西洋のデザインを模倣するのではなく、日本の美意識と融合させることで、新たな表現の可能性を切り開いた人物として評価されています。彼の作品は、当時の日本の文化が伝統と革新の間で揺れ動きながら、独自のアイデンティティを確立していく過程を鮮やかに映し出しています。このような背景を持つ彼の代表作の一つ、『非水百花譜』は、単なる植物図譜の枠を超え、日本の花卉文化の奥深さと、そこに込められた精神性を現代に伝える貴重な遺産です。本稿では、この『非水百花譜』がどのように生まれ、どのような文化的意義を持つのかを紐解き、その魅力を深く探求していきます。読者は、この記事を通じて、日本の花卉文化の普遍的な美しさと、杉浦非水という稀代の芸術家がその文化に与えた影響について、新たな発見を得ることでしょう。

2. テーマの概要:『非水百花譜』とは

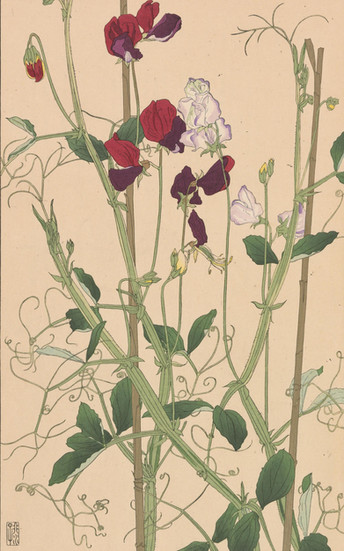

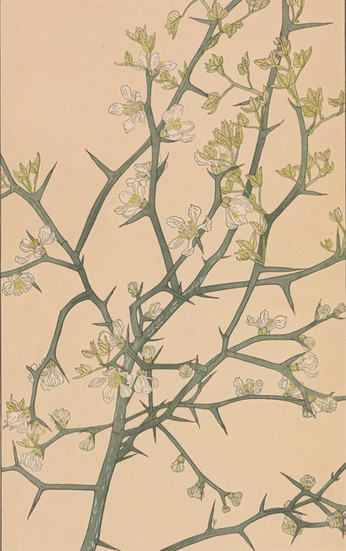

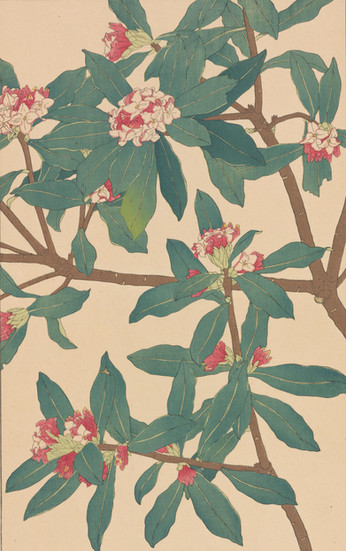

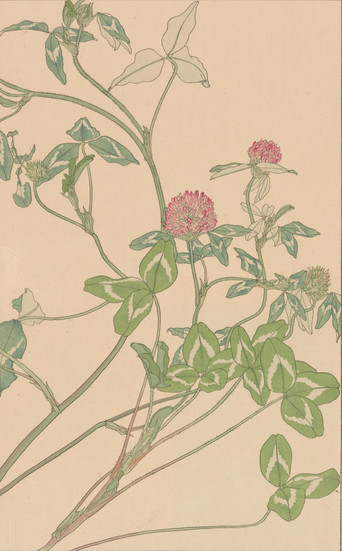

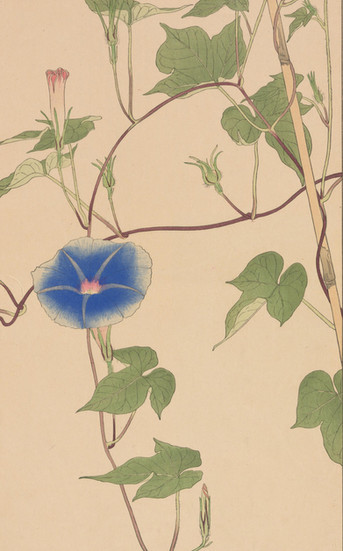

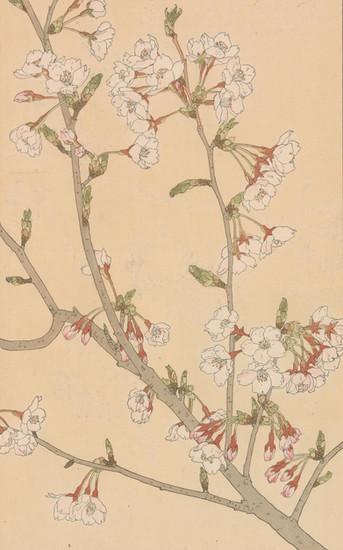

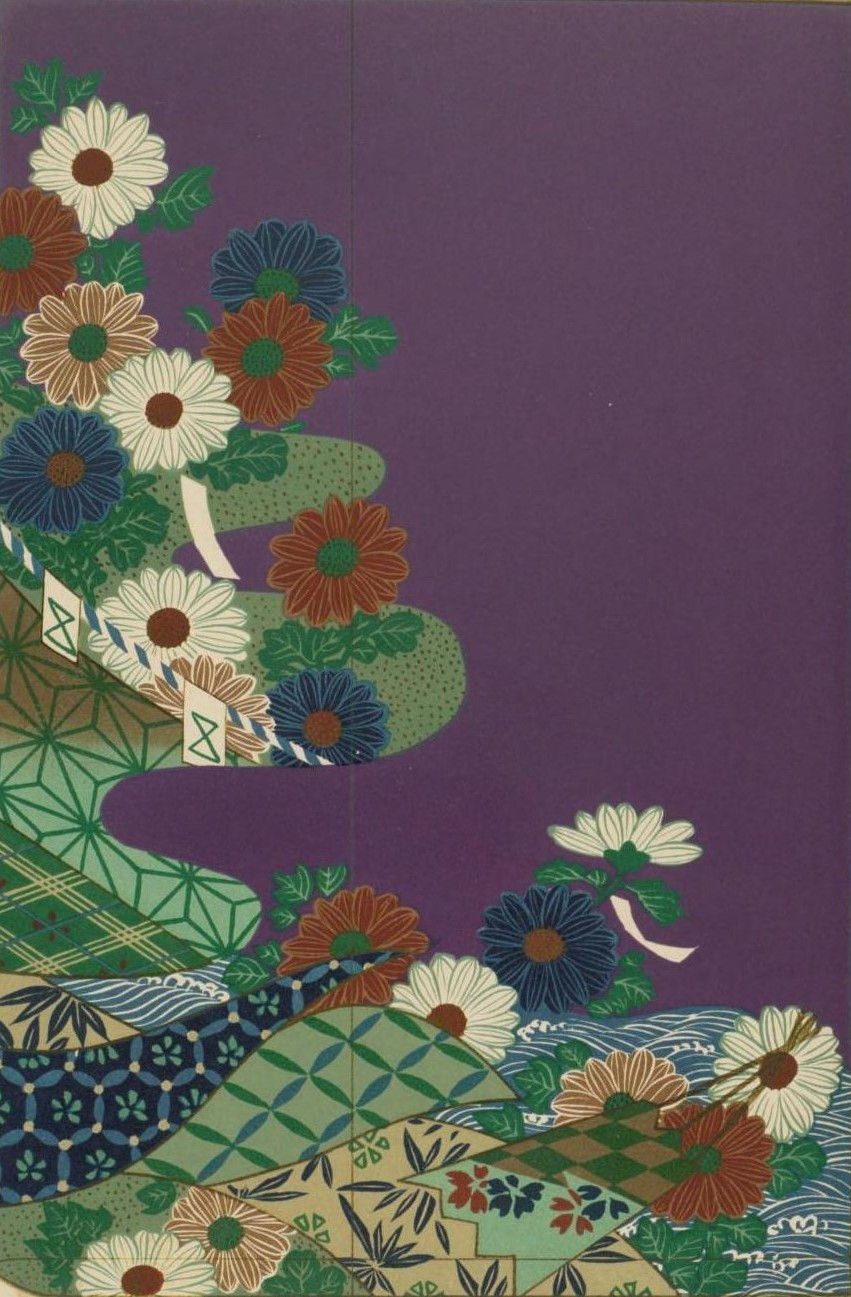

『非水百花譜』は、日本のグラフィックデザインの先駆者である杉浦非水が原画を手がけ、大正9年(1920)から大正11年(1922)にかけて春陽堂から全20巻の分冊形式で刊行された、大判の植物図譜です。各巻には5枚の木版画と、それぞれの植物に関する詳細な説明文が収められています。この画譜は、単に植物の姿を写し取るだけでなく、芸術作品としての側面を強く持ち合わせていました。

杉浦非水自身が『非水百花譜』の巻頭言で「標本的参考資料として発行する植物図譜」としても受け取ってもらえるなら有り難いと述べているように、写生図とは別に、花の構造に関する部分図や写真、植物学的解説といった科学的かつ客観的な情報が別紙に添えられていました。このアプローチは、フランスのアール・ヌーヴォーの巨匠であるグラッセやヴェルヌイユの植物図案集における科学的な視点を意識したものであり、非水が単なる写実を超えた、科学的客観性をも加味した芸術性を追求していたことを示しています 。非水が芸術的表現の奥深さを追求しつつも、自然の客観的な観察と理解を軽視しなかったことは、当時の日本において非常に先進的な試みであったと言えます。

また、写生図のシルエットとは別に、芸術的な意図を持って制作された花のシルエット図も含まれており、非水が「花の影法師」にも芸術性を見出していたことが伺えます。これは、非水が対象の「形」だけでなく、「影」や「余白」といった、日本の伝統的な美意識にも通じる要素にまで芸術性を見出していたことを示唆しています。単なる写実を超え、対象の本質的な美を抽象的に捉えようとする非水の哲学がここに見て取れます。

『非水百花譜』第一輯には、中国原産で古くから日本に伝わった「しゃが(著莪)」、明治初期に日本に渡来した「おほまつよひぐさ(大待宵草)」、そして「ぼけ(木瓜)」、「すひかずら(忍冬)」、イタリア・シチリア島原産の一年草である「じやかうれんりそう(麝香連理草、スイートピー)」などが収録されています。この画譜が600名の予約販売制をとっていたという事実は 、当時の日本に、高価な美術書や図案集を購読するだけの経済力と文化的な関心を持つ層が一定数存在したことを示しています。これは、非水の知名度(三越での活躍など)と、大正期における新しいライフスタイルや美意識への需要の高まりが背景にあったと考えられ、日本の近代グラフィックデザインが単なる商業活動に留まらず、文化的なムーブメントとして受け入れられつつあった状況を裏付けるものです。

3. 歴史と背景:杉浦非水の時代と創造の軌跡

3.1. 日本画から図案家へ:非水の転身

杉浦非水、本名・朝武は、明治9年(1876)に愛媛県松山市で生を受けました。幼い頃から絵に深い興味を抱き、当初は日本画家を志し、四条派の松浦巖暉、上京後は川端玉章に師事し、東京美術学校日本画選科で学びました。彼の芸術の方向性を決定づけたのは、東京美術学校在学中に洋画家の黒田清輝から受けた指導でした。黒田がパリ万国博覧会からもたらしたアール・ヌーヴォー様式の図案資料に魅せられた非水は、図案家への転向を決意します。

この転向は、単なる個人のキャリアパスに留まらず、当時の日本が西洋文化を積極的に吸収し、伝統と革新が交錯する時代であったことを象徴する出来事でした。黒田清輝が西洋の新しい芸術様式をもたらしたことが契機となったのは、当時の日本が近代国家としてのアイデンティティを模索し、伝統的な芸術分野と新興の商業美術分野との境界が曖昧になり、互いに影響し合う「分野横断」的な動きが活発化した近代日本の芸術状況と深く結びついています。非水は、その最前線にいたパイオニアであり、彼の作品はこうした時代の精神を体現していると言えるでしょう。卒業後、大阪三和印刷所や中央新聞社で経験を積んだ彼は、モダンな欧風図案で注目を集め始めました 。幼少期に飛行機の模型の羽に布を張り、絵具を妹の貯金箱から借りて絵を描いたというエピソードは 、彼の絵画への初期からの情熱と、既成概念にとらわれない創造性の萌芽を物語っています。

3.2. 大正期の文化とアール・ヌーヴォーの影響

明治末期から昭和初期にかけて、日本は西洋文化の影響を色濃く受け、グラフィックデザインという概念が確立されつつある時代でした。杉浦非水は、この転換期において「日本におけるグラフィックデザインの先駆者」としてその名を刻みます。彼のキャリアにおいて特に重要なのが、明治41年(1908)から昭和9年(1934)まで約27年間勤めた三越呉服店での活動です 。彼は三越のポスターや広報誌『みつこしタイムス』『三越』の表紙デザインを一手に引き受け、「三越の非水か、非水の三越か」と称されるほどの評判を博しました。

「三越の非水か、非水の三越か」という言葉は、非水が単なるデザイナーではなく、その名前が企業ブランドと同等、あるいはそれ以上に認識されるほどの存在であったことを示しています。これは、それまで「図案」と呼ばれ、職人的な位置づけだった商業美術が、非水のような才能によって芸術性を持つ「デザイン」へと昇華され、社会的に高い評価と影響力を持つようになったことを意味します。彼の活躍は、日本の消費文化の発展と、それに伴うデザインの重要性の高まりを明確に示しており、日本の近代デザイン史における画期的な転換点として位置づけられます。彼のデザインは、アール・ヌーヴォーの優美な曲線と日本の伝統的な美意識を融合させた「和洋混合」のスタイルが特徴であり、まさに「大正ロマン」を代表するものでした。また、大正11年(1922)には絵画・図案研究のためヨーロッパへ留学し、ドイツの近代美術表現を取り入れるなど、常に時代の最先端を追求し続けました 。彼はまた、日本初のポスター・創作図案研究団体「七人社」を結成し、月刊誌『アフィッシュ』を創刊するなど、後進の育成とデザイン界の発展にも尽力しました。昭和10年(1935)には多摩帝国美術学校(現:多摩美術大学)の創設に参加し、校長兼図案科主任教授を務め、日本のデザイン教育の礎を築きました。

3.3. 『非水百花譜』制作の動機と経緯

『非水百花譜』の制作は、非水自身の芸術家としての深い探求心から生まれました。彼は「自然は我々の図案心に非常な教訓を与へてくれます」と述べ、生涯にわたり「写生」の精神を重視しました。花はもちろん、鳥も愛し、自宅でモモイロインコを飼っていたというエピソードは 、彼の自然への温かい眼差しを物語っています。非水は、単なる模様の模倣ではなく、自然の草花を観察し、そこから独自の装飾模様を生み出すことを提唱しました。

非水が「自然は我々の図案心に非常な教訓を与へてくれます」と語り、生涯にわたり写生を重視したことは、西洋の写実主義的な描写力と、日本の伝統的な自然への敬愛や観察眼が融合した結果です。彼は単に見たものを写すだけでなく、自然から「教訓」を得るという、より深い精神的なアプローチを取っていました。これは、彼の作品が単なる美しい図案に終わらず、見る者に自然の奥深さや生命力を感じさせる理由であり、日本の花卉文化が持つ精神性を表現する上で不可欠な要素です 。図案家としての活動を始めて約10年後、彼は「絵画の修養を積んだ人」による「芸術味ある」図案作品集を世に問うべきだと考え、これが自身の図案集を出版する大きな動機となりました。この動機には、当時ヨーロッパで広く知られていたグラッセやヴェルヌイユの植物図案集からの影響も示唆されています。『非水百花譜』は、こうした非水の「写生」への情熱と、デザインを芸術へと高めようとする強い意志が結実した作品であり、多色摺木版画として精緻に刊行されました。

4. 文化的意義・哲学:自然への敬愛とデザインの革新

4.1. 写生と芸術性の融合

『非水百花譜』は、杉浦非水が追求した「写生」の精神と「芸術性」の融合の極致を示しています。非水にとって写生は、単なる対象の再現ではなく、「深く味つた時の印象を、再び呼ひ起してくれる私の記録」であり、純粋な絵画的風味を追求するものでした。彼は、植物の構造を科学的に捉えつつも、それを芸術的な構図や表現に落とし込み、単なる写実的な描写に留まらない、生命感あふれる描写を実現しました。

特に、写生図とは別に制作された芸術的なシルエット図は、非水が植物の「影」にまで美を見出し、それを新たなデザイン要素として昇華させた、彼の独創的な美意識の表れと言えるでしょう。この融合は、西洋の写実主義と日本の伝統的な「見立て」や「省略」の美学が高度に調和した結果であり、見る者に深い感動と発見をもたらします。非水がアール・ヌーヴォーの影響を認めつつも「光琳風な感じ」もすると自ら述べている点は 、彼が西洋の様式を単に模倣するのではなく、日本の伝統的な美意識(例:琳派の装飾性、自然への深い観察)と融合させることで、独自の「日本的モダン」なスタイルを確立したことを示唆しています。このスタイルは、単なる国際的なトレンドの追随ではなく、日本の文化的なアイデンティティを保ちつつ、新しい表現を創造しようとする試みであり、日本のデザイン史における重要な転換点となりました。

4.2. 日本の園芸文化とデザイン史における位置づけ

『非水百花譜』は、日本のグラフィックデザイン史において画期的な作品として位置づけられます。アール・ヌーヴォー様式を日本の伝統的な文様と融合させることで、非水は「和と洋が調和した、華やかでモダンなデザイン」を生み出し、現代日本のグラフィックデザインの礎を築きました。この画譜は、当時の日本の園芸文化の精髄を伝える貴重な資料であると同時に、植物を題材としたデザインがどのように進化し、芸術として昇華されたかを示す道標でもあります。

『非水百花譜』が「当時の園芸文化の精髄と、そこに込められた深遠な哲学を現代に伝える貴重な遺産」であり、「日本の花卉/園芸文化を深く理解するための道標」であるという評価は 、単なる事実の羅列ではなく、作品が持つ「精神性や思想」を深く掘り下げたものです 。非水が植物を「深く味つた時の印象」として捉え 、単なる写実を超えた芸術性を追求したことは、当時の日本人が花や自然に対して抱いていた繊細な感情や、そこから人生の教訓を見出す哲学的な側面を視覚化したものと解釈できます。これにより、作品は単なる図譜ではなく、文化的な「対話の媒体」としての役割を果たしていると言えるでしょう。それは、単なる記録を超え、当時の人々の自然に対する美意識や、新しいデザインへの関心を映し出す鏡であり、日本の花卉/園芸文化を深く理解するための鍵となります。

4.3. 非水が『非水百花譜』に込めた美意識と自然観

杉浦非水が『非水百花譜』に込めたのは、植物への深い敬愛と、自然から学ぶという謙虚な姿勢でした。彼は、花や植物を単なるモチーフとしてではなく、生命の神秘や美の源泉として捉えていました。その作品からは、自然に目を向ける心の温かさや、繊細で柔らかな印象が伝わってきます。彼の美意識は、単なる流行を追うものではなく、自然の観察を通じて培われたデッサン力と観察力に裏打ちされたものでした。

非水が「自然は我々の図案心に非常な教訓を与へてくれます」と語り 、生涯にわたり写生を重視したこと、そして自宅で鳥を飼うほど自然を愛したことは、彼の作品が単なる美的な追求に留まらない、深い自然観に基づいていることを示しています。現代社会が自然との関係性を見つめ直す中で、非水が提示した「自然から学び、それを芸術に昇華する」という姿勢は、単なる歴史的な美意識としてだけでなく、持続可能性や環境との調和といった現代的なテーマにも通じる普遍的な価値を持つものです。

『非水百花譜』は、日本の伝統的な自然観、すなわち自然の中に美を見出し、それに寄り添い、共生しようとする精神が、近代的なデザイン表現と結びついた稀有な例です。この画譜は、私たちに、現代社会においても忘れられがちな、自然との対話の重要性、そしてその中に息づく普遍的な美を再認識させてくれるでしょう。

5. 結論

杉浦非水が手がけた『非水百花譜』は、単なる植物図譜やデザイン集の枠を超え、日本の近代化の波の中で育まれた独自の美意識と、自然への深い敬愛が結晶となった稀有な作品です。日本画から図案家への転身、アール・ヌーヴォー様式と日本の伝統美の融合、そして生涯にわたる「写生」の追求は、非水が単なる模倣者ではなく、新たな価値を創造するパイオニアであったことを明確に示しています。

この画譜は、芸術と科学の融合という先進的な試みを通じて、植物の生命力と美しさを多角的に表現しました。また、三越での活躍に象徴されるように、非水の存在は商業美術の社会的地位を向上させ、日本のデザイン史に確固たる足跡を残しました。彼の作品は、当時の日本の花卉/園芸文化の精髄を現代に伝え、見る者に自然との対話の重要性、そしてその中に息づく普遍的な美を再認識させる力を持っています。

『非水百花譜』は、過去の遺産であると同時に、現代の私たちに多くの示唆を与える存在です。それは、伝統を尊重しつつも、新しい表現に挑戦することの重要性、そして自然との調和の中に真の美を見出す日本の精神性を、時代を超えて語りかけてくる文化的な道標と言えるでしょう。

多色摺木版画のみ 全20輯

杉浦非水 著『非水百花譜』第1輯,春陽堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13702604