江戸の粋と自然への眼差し:旗本・水野忠暁が遺した『草木錦葉集』の魅力

- JBC

- 2024年5月23日

- 読了時間: 9分

更新日:2025年6月12日

1. 花と人が織りなす日本の美意識

私たちは、植物のどこに美を見出すのでしょうか?均整の取れた完璧な姿でしょうか、それとも予期せぬ変化の中に、より深い魅力を感じるのでしょうか?日本の花卉/園芸文化は、単なる趣味の領域を超え、豊かな歴史と奥深い精神性を内包しています。特に江戸時代は、将軍から庶民に至るまで、あらゆる階層の人々が草花を愛で、その多様性を追求する園芸文化が隆盛を極めた時代でした。この時代には、単に美しい花を鑑賞するだけでなく、個性的な品種や、変わった色、形、そして「斑(ふ)」と呼ばれる模様を持つ植物に特別な価値を見出す、独自の美意識が育まれました。

本稿では、この江戸の園芸文化、特に「奇品」を愛でる独特の精神性を象徴する存在として、旗本・水野忠暁が著した画帖『草木錦葉集』に焦点を当てます。この一冊の画帖が、いかにして当時の人々の自然への眼差し、そして日本独自の美意識を映し出し、現代にまでその価値を伝えているのかを探ります。

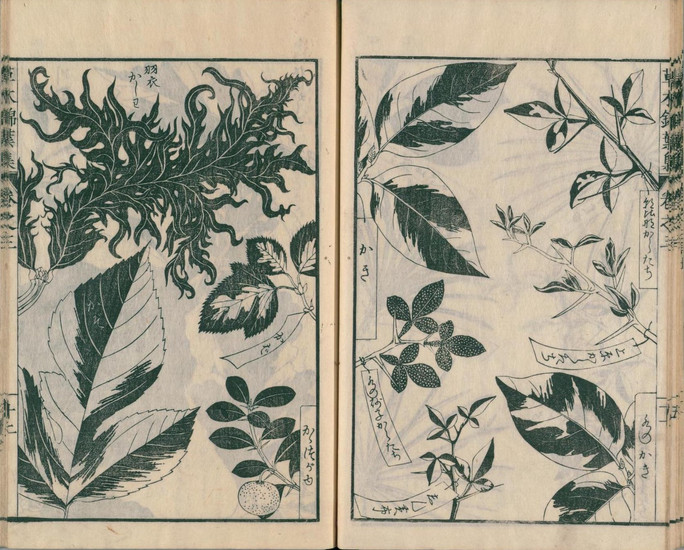

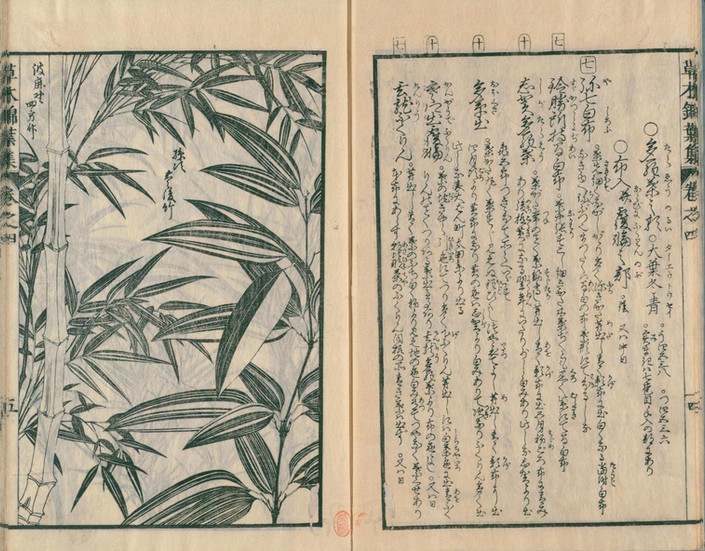

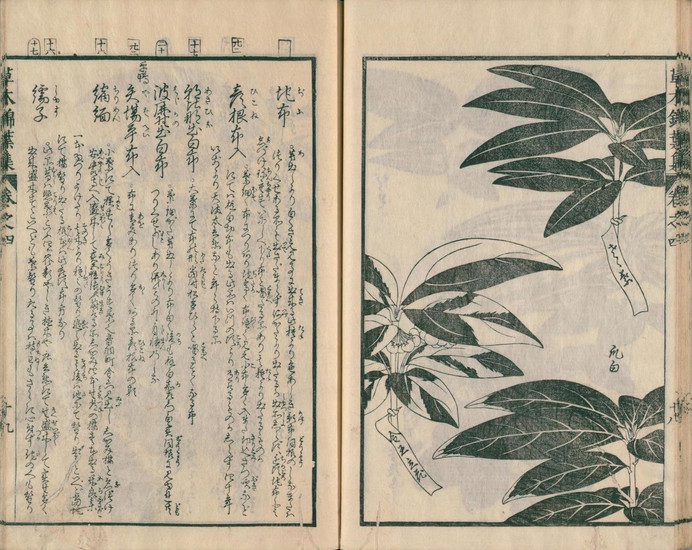

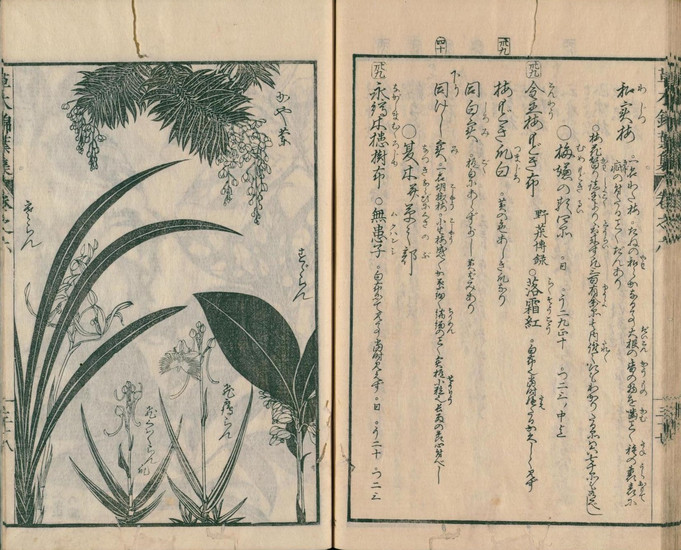

2. 『草木錦葉集』とは:奇品を愛でる画帖の世界

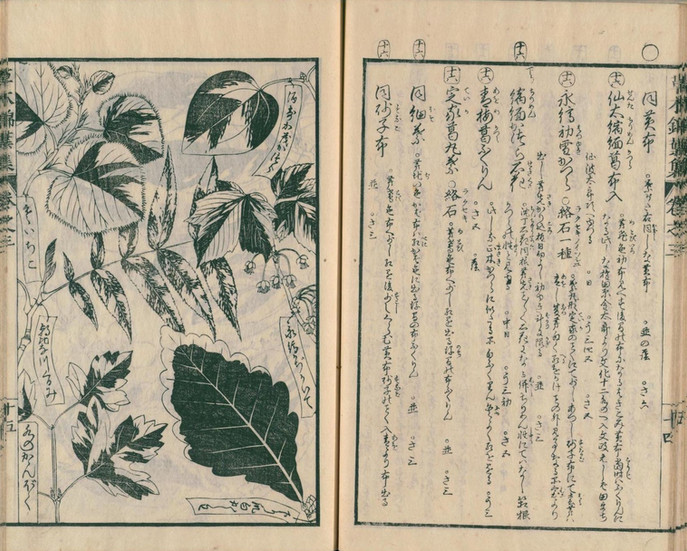

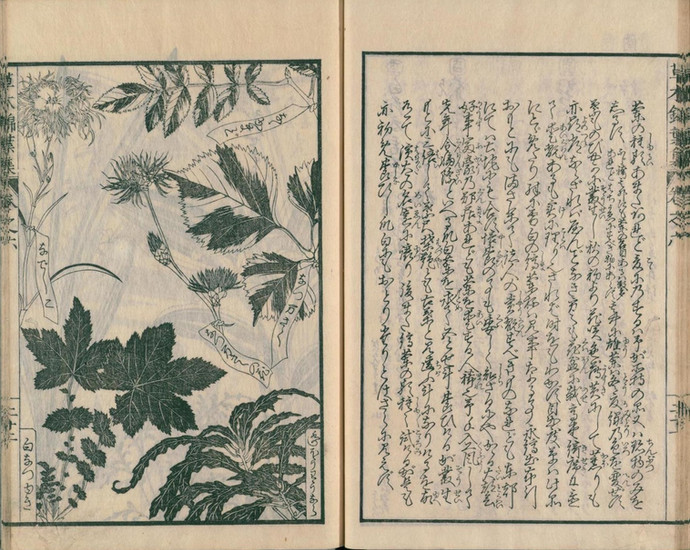

『草木錦葉集』は、江戸時代後期の文政12年(1829)に刊行された、全7冊からなる植物図譜です。著者は、熱心な園芸家であり奇品愛好家であった旗本・水野忠暁であり、図のほとんどは植物画の名手として知られる関根雲停と大岡雲峰の門人である関根雲停によって描かれました。

この画帖の最大の特徴は、その収録内容にあります。一般的な植物図鑑とは異なり、『草木錦葉集』は、葉や茎に白い模様や縞模様などが入った「斑入り植物」のみを専門に扱っています。収録されている植物は実に多岐にわたり、万年青だけでも多くの種類が紹介され、その総数は1031種にも及びます。

斑入り植物は、葉緑素が欠乏することで生じる自然の変異であり、現代の植物学では遺伝的な特性として理解されています。しかし、江戸時代の人々は、この斑入りを単なる奇形としてではなく、「自然の妙」、すなわち「珍奇」なものとして非常に珍重しました。その独特の美しさと希少性から、斑入り植物は高値で取引されることも珍しくなく、中には小万年青のように、その高騰ぶりから幕府が文政6年(1853)に売買を禁じるほどであったという事実が、当時の斑入り植物に対する熱狂ぶりを物語っています。『草木錦葉集』は、こうした当時の特異な植物愛好文化の結晶であり、その専門性と網羅性において、類を見ない画帖として位置づけられます。

以下に、『草木錦葉集』の概要をまとめます。

表1: 『草木錦葉集』概要

項目 | 内容 |

著者 | 水野忠暁 |

画家 | 関根雲停、大岡雲峰 |

出版年 | 文政12年(1829年) |

構成 | 全7冊(緒巻、前編3巻、後編3巻) |

収録植物 | 1031種 |

特徴 | 斑入り植物に特化した植物図譜 |

3. 歴史と背景:旗本・水野忠暁の生涯と江戸園芸文化の隆盛

3.1. 水野忠暁の経歴

水野忠暁は、宝暦12年(1767)に旗本岡野知暁の次男として生まれ、天保5年(1834)に68歳でその生涯を閉じました。忠暁の家系は、高祖父の代に「狂気」を理由に知行を没収され、その後はわずかな俸禄に甘んじていたという背景を持っていました。

3.2. 忠暁と園芸への情熱

水野忠暁は、熱心な園芸家、特に「奇品愛好家」として知られていました。忠暁は斑入りの万年青を特に好み、実に3000種類もの斑入り植物を育てていたと伝えられています。忠暁の園芸への情熱は個人的な領域に留まらず、変珍木を扱っていた植木屋の繁亭金太こと増田金太郎ら、当時の著名な園芸家たちと深く交流していました。増田金太郎が『草木奇品家雅見』を著していることからも、当時の園芸界における斑入り植物への関心の高さが伺えます。

3.3. 江戸時代の園芸文化の隆盛

江戸時代は、将軍や大名といった武士階級から、町人、さらには庶民に至るまで、幅広い階層で草花を愛でる文化が深く浸透していました。桜や松といった伝統的な樹木に加え、花壇に植えられた園芸植物が風景を彩り、親しい仲間と飲食を共にする花見の習慣が庶民に広く浸透したのもこの時代です。

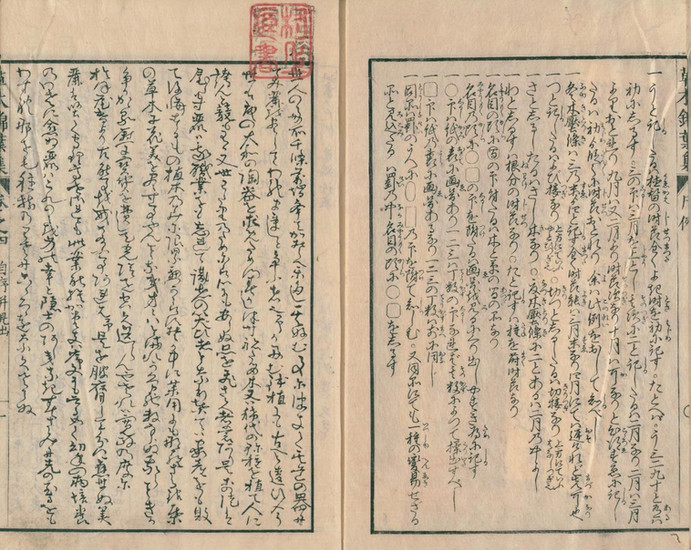

当時の人々は、ただ美しい花を愛でるだけでなく、個性的な品種、変わった色や形、そして特に斑入り植物の栽培に熱中しました。これらの植物を持ち寄り、互いに品評し合う「花合わせ」や「品評会」が盛んに行われ、園芸は社交の場としても機能していました。忠暁自身も天保3年(1832)に開催されたコオモトの品評会で選者を務め、その出品作は植物画の名手・関根雲停によって『小不老草名寄(小おもと名寄)』として描かれています。これは、忠暁が当時の園芸界において中心的な役割を担っていたことを明確に示しています。

また、植物は商品としても活発に流通し、縁日での露地売りや、移動しながらの振り売りなど、多様な販売形態が存在しました。福寿草や梅などは、新春を寿ぐ新たな贈り物として人気を博し、植物が経済活動の一翼を担っていたことも特筆すべき点です。武士の間でも園芸は盛んであり、室町時代以来の伝統文化である立花と、江戸時代の園芸植物が融合するなど、独自の「武士の園芸」文化が形成されていました。このように、江戸の園芸文化は、単なる美の追求に留まらず、社会のあらゆる階層を巻き込み、経済活動をも活性化させる、ダイナミックな文化現象であったと言えます。

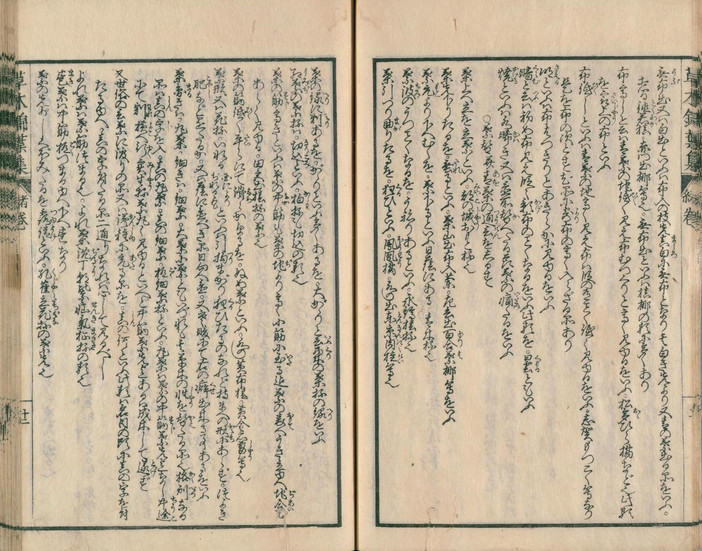

小おもと名寄

水野忠敬//編,関根雲停//画『小おもと名寄』,〔天保3 (1832)〕. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287074

3.4. 『草木錦葉集』制作の経緯

『草木錦葉集』の制作は、水野忠暁の斑入り植物への深い愛情と、当時の園芸文化における斑入り植物への関心の高まりが背景にありました。忠暁は、自らが収集し、丹精込めて育てた膨大な数の斑入り植物を、単なる個人の趣味の記録としてではなく、その魅力を広く世に知らしめ、その価値を高めるために出版を決意したと考えられます。

この画帖が、植物画の名手である関根雲停や大岡雲峰といった画家たちの手によって精緻に描かれたことは、その学術的価値と芸術的価値を一層高める結果となりました。忠暁の情熱と、当時の最高の絵師たちの技術が融合することで、『草木錦葉集』は、単なる植物図譜を超え、江戸時代の園芸文化の粋を集めた記念碑的な作品として結実したのです。

4. 文化的意義と哲学:不完全さの中に宿る美、そして未来への遺産

4.1. 斑入り植物に込められた美意識

『草木錦葉集』が斑入り植物に特化していることは、江戸時代の人々が抱いていた独特の美意識を雄弁に物語っています。斑入り植物は、均一な緑の葉とは異なる、白い模様や縞模様を持つことで、ある意味で「不完全」な姿と捉えることもできます。しかし、当時の人々はこれを単なる奇形としてではなく、「自然の生み出した芸術」として捉え、その「珍奇」な姿に「自然の妙」を見出しました。この価値観は、単に美しい花を愛でるという一般的な感覚を超え、自然が偶然に生み出す変異や、予測不能な変化の中にこそ、より深遠な美や価値を見出すという、洗練された審美眼の存在を示しています。

斑入り植物が高値で取引され、時には幕府が売買を禁じるほどの経済的価値を持つに至った事実は 、この美意識が社会全体に深く浸透し、人々の行動や経済活動にまで影響を与えていたことを示します。これは、単なる流行ではなく、自然の奥深さや神秘性に対する深い敬意と探求心から生まれた、文化的な現象であったと言えるでしょう。

4.2. 「侘び寂び」に通じる精神性

『草木錦葉集』が体現する「不完全なものを含めて愛でる美意識」は、日本の伝統的な美意識である「侘び寂び」や「もののあはれ」に通じる精神性を持っています。これらの美意識は、完璧さや均一性ではなく、変化、非対称性、そして自然の偶然性の中に美を見出すことを重んじます。斑入り植物は、まさにその「不完全さ」や「偶然性」が、その植物独自の「個性」として愛されたものであり、これは日本の文化が古来より大切にしてきた、自然との調和や、移ろいゆくものの中に永続的な価値を見出す思想と深く結びついています。

水野忠暁のような「奇品愛好家」たちは、斑入り植物を単なる珍しさで終わらせず、自然の創造性や生命の多様性を示すものとして捉え、その普及に貢献しました。彼らが残した記録は、均整の取れた美しさだけでなく、不均衡や変異の中にこそ、より豊かな表情や深い物語を見出すという、日本独自の文化観を現代に伝える貴重な資料となっています。

4.3. 学術的・歴史的価値

『草木錦葉集』は、その文化的・哲学的な意義に加え、植物学、園芸史、そして文化史の研究において極めて高い学術的価値を持っています。特に重要なのは、現代では見ることができない品種が収録されている可能性がある点です。これにより、本書は「失われた植物の記録」として、また当時の「植物多様性を示す資料」としても、かけがえのない価値を持っています。

江戸時代の本草研究は、中国の『本草綱目』の影響を大きく受けつつも、日本独自の発展を遂げていました。『草木錦葉集』は、この本草研究から近代植物学へと移行する過渡期において、「奇品図録」として特筆すべき存在です。精緻な植物画と詳細な記述は、当時の植物の分類や形態に関する知識水準を示すだけでなく、当時の人々の自然に対する観察眼の鋭さを伝えています。

この画帖は、単なる植物のカタログではなく、当時の人々がいかに自然を理解し、価値を見出し、そしてそれを文化として昇華させていったかを示す、多角的な窓を提供しています。学術的な正確さと、美的な追求が融合したこの作品は、江戸時代の知的・文化的な豊かさを象徴する遺産と言えるでしょう。

5. 結び:現代に息づく『草木錦葉集』の精神

水野忠暁が遺した『草木錦葉集』は、単なる過去の遺物ではありません。そこには、現代の私たちにも通じる普遍的なメッセージが込められています。それは、自然の多様性を深く理解し、完璧ではないものの中にこそ真の美や価値を見出すという、日本文化に根ざした精神性の重要性です。

現代社会では、効率性や均一性が重視されがちですが、『草木錦葉集』は、自然が織りなす偶然の美しさ、そして個々の植物が持つ唯一無二の個性に目を向けることの豊かさを教えてくれます。水野忠暁の斑入り植物への情熱と、彼が丹念に記録した画帖は、現代の花卉・園芸文化、ひいては私たちの日常生活における自然との向き合い方について、新たな視点を提供します。

私たちは、この古き良き画帖から、いかにして自然の「妙」を発見し、その多様性を愛で、そして不完全さの中に潜む美を見出すことができるでしょうか。水野忠暁の『草木錦葉集』は、私たちに、より深く、より豊かな自然との対話を促す、時を超えた贈り物と言えるでしょう。

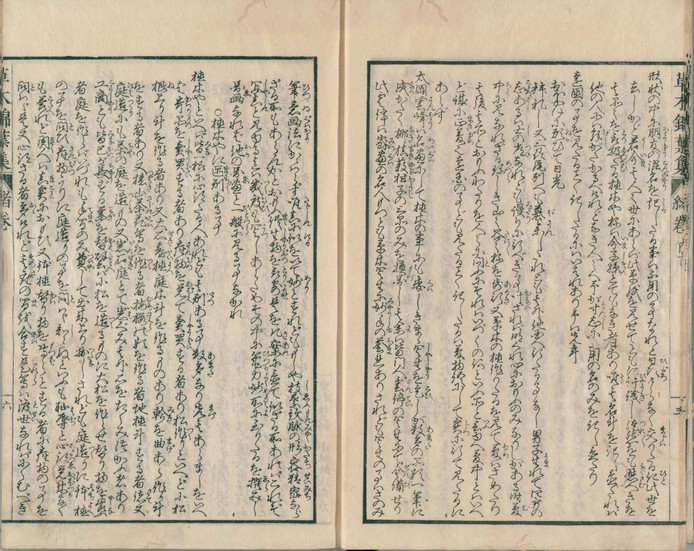

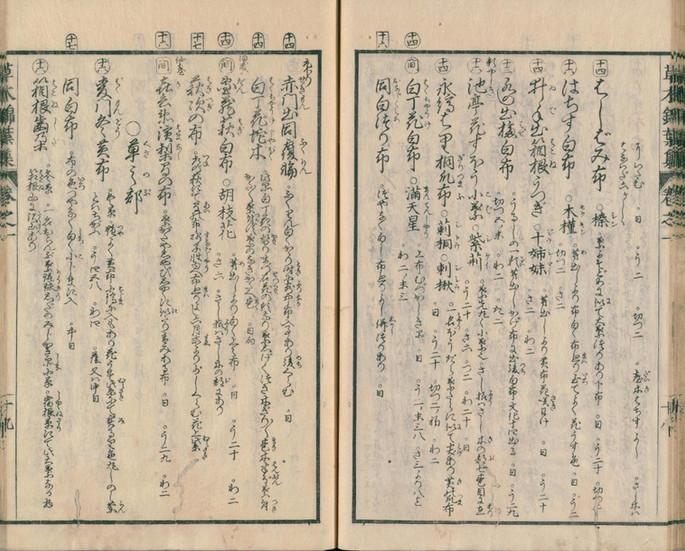

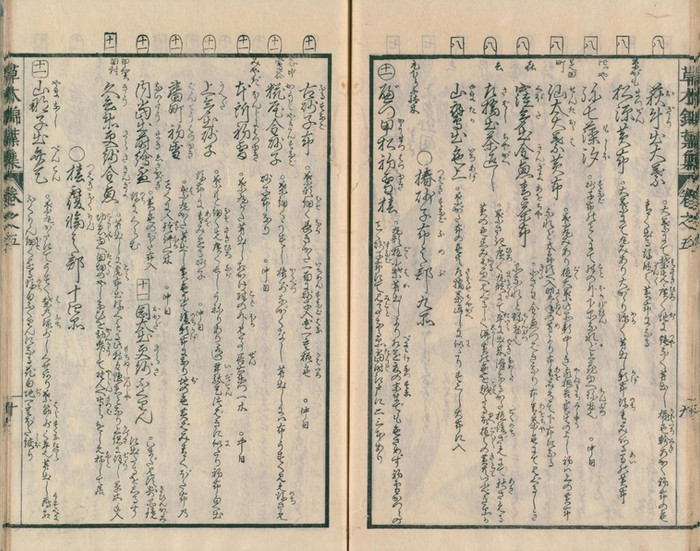

諸巻、巻之一

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

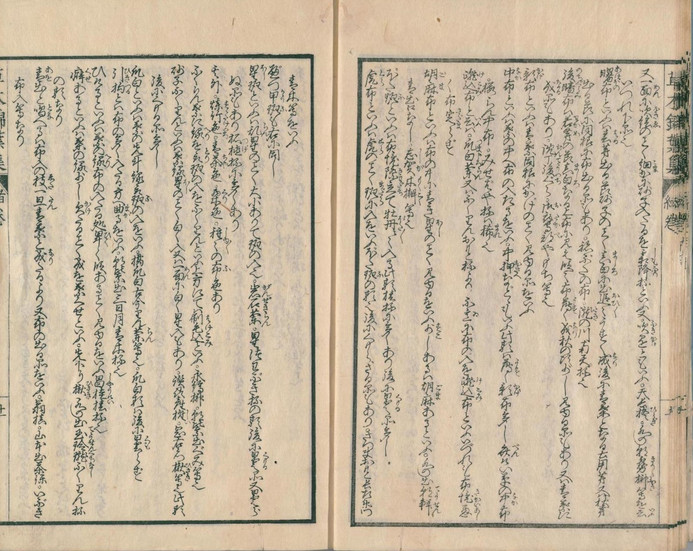

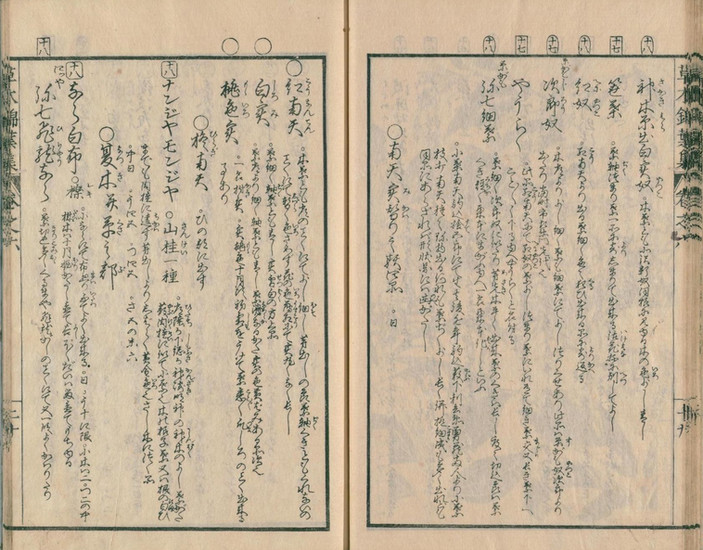

前編 巻之二

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

前編 巻之三

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

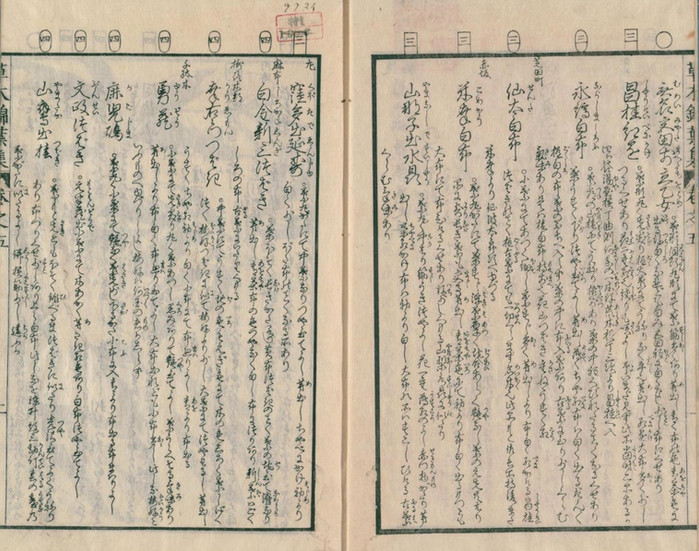

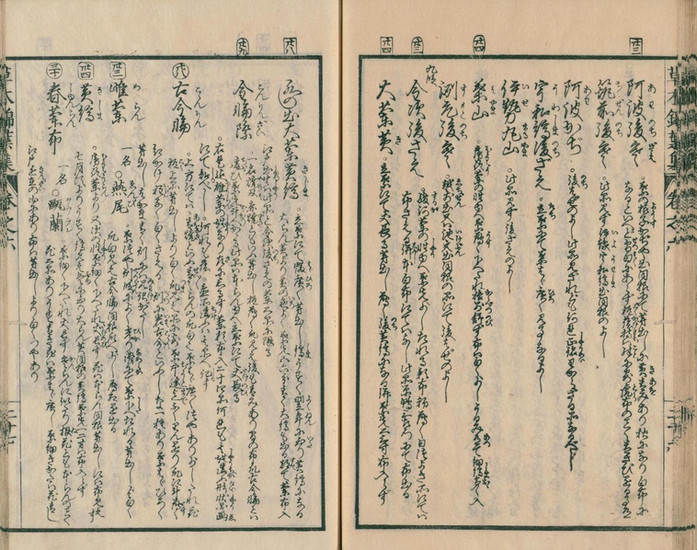

後編 巻之四

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

後編 巻之五

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

後編 巻之六

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006