「竹譜」に息づく日本の心:武蔵石寿が描いた竹の美と哲学

- JBC

- 2024年6月9日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年6月15日

なぜ、日本人は竹に魅せられるのか?

日本庭園に響く風の音、茶室に飾られた花入れ、そして食卓を彩る旬の筍料理。私たちの暮らしのいたるところに、竹は静かに、しかし確かに息づいています。このしなやかで力強い植物は、単なる素材を超え、古くから日本人の精神性や美意識と深く結びついてきました。なぜ、これほどまでに日本人は竹に魅せられるのでしょうか?

この問いの答えを探る鍵の一つが、江戸時代後期の博物学者、武蔵石寿が著した稀有な図譜『竹譜』にあります。竹は世界各地に分布する植物ですが、日本においてその存在は、日常生活、芸術、そして哲学にまで深く浸透しており、その特異な関係性は文化の奥深さを物語っています。本記事では、武蔵石寿の生涯と彼の『竹譜』に焦点を当て、江戸時代の知的好奇心と、竹が日本文化の中でいかに多層的な意味を持ち、人々の暮らしと精神に深く根ざしてきたかを紐解きます。

「竹譜」の概要:江戸の博物学者が遺した竹の記録

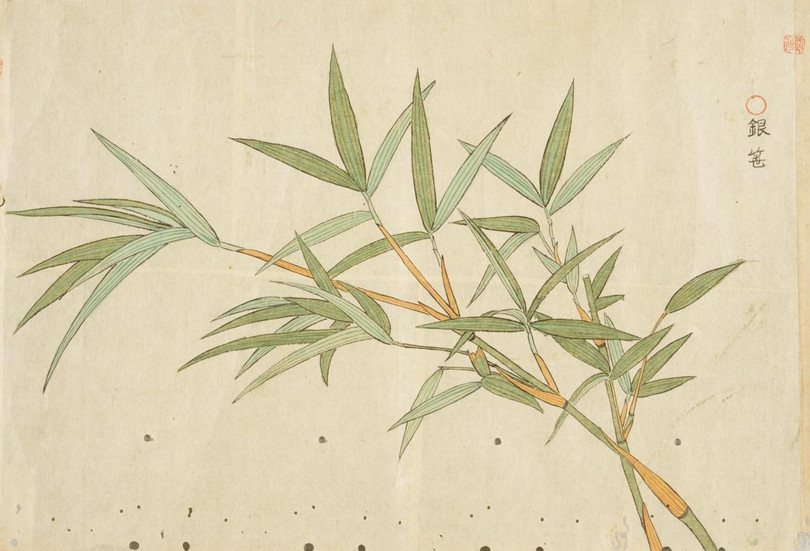

武蔵石寿の『竹譜』は、江戸時代後期に本草学者として活躍した彼が、竹という植物を多角的に記録した図譜です。この貴重な書物は、国立国会図書館に写本が所蔵されており、「武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写.」として確認することができます。

しかし、残念ながら現存する資料からは、『竹譜』そのものの具体的な内容、例えば収録されている竹の種類、図の形式、解説の詳しい内容などを明確に知ることはできません。一方で、武蔵石寿が貝類図鑑『目八譜(もくはちふ)』という、当時の貝類図鑑としては世界最大級の精緻な図譜を著したこと 、そして石寿の制作した昆虫標本が極めて詳細かつ芸術的であったことを鑑みれば、『竹譜』もまた、竹の多様な種類や形態、生態、そして利用法などが、精密な図と詳細な解説文によって記録された、極めて学術的かつ芸術性の高い図譜であったと推測されます。石寿の研究は、対象を徹底的に観察し、分類し、記録するという実証主義的な姿勢に貫かれていました。

ここで注意すべきは、『竹譜』という書名が、中国の丘季(きゅうき)が著した『竹譜詳録』やその和刻本も存在することです。しかし、武蔵石寿の『竹譜』はこれらとは異なる、彼独自の視点と研究に基づく書物であった可能性が高いとされています。いずれにしても、『竹譜』は、武蔵石寿が竹という素材に強い関心を持ち、その多様な側面を研究していた証であり、当時の竹の知識や利用状況、さらには人々の竹に対する眼差しを知る上で、極めて貴重な資料であると言えるでしょう。このように、情報が限られている場合でも、著者の他の業績や当時の学術的背景からその価値を推し量ることは、文化史研究において重要な手法となります。

武蔵石寿と「竹譜」の時代背景:知的好奇心が育んだ博物学の隆盛

3.1. 武蔵石寿の生涯と多岐にわたる研究

武蔵石寿(明和3年(1766) - 万延元年(1861))は、江戸時代後期の幕臣(旗本)であり、多才な本草学者・博物学者として知られています。彼の学術活動が本格化したのは、なんと還暦を迎えた文政8年(1825)以降のことでした。このため、彼は「晩成の博物学者」とも称されます。

石寿の研究対象は非常に多岐にわたりました。特に貝類の研究に力を注ぎ、天保7年(1836)には貝類図鑑『甲介群分品彙』を著し、さらに天保14年(1843)には、991種もの貝を収録した全15巻13冊の大作『目八譜』を完成させました。これは当時の貝類図鑑としては世界最大級であり、日本における貝類学史上特筆される業績です。また、鳥類に関する『風鳥韻呼類』(天保元年/1830)を著し 、昆虫の研究にも熱心で、現存する日本最古の昆虫標本(東京大学農学部所蔵)を制作しています。この標本には、現代の分類では昆虫に含まれないクモやトカゲ、コウモリなども含まれており、当時の「虫」という概念の広範さを物語っています。そして、貝類、鳥類、昆虫に加えて、竹も彼の重要な研究対象の一つでした。

石寿は、自身の博物学研究を「要不急の学」(ようふきゅうのがく)と呼び、「有用無用を超越して自らの楽しみのためにやる」という姿勢を貫きました。彼の高価なガラス容器に封入された昆虫標本が、他人に見せるため、そして自身の道楽として作られたというエピソード は、この思想を裏付けています。この「道楽」は、単なる気晴らしではなく、純粋な知的好奇心に突き動かされた探求であり、実用性にとらわれず自然を深く観察し、体系的に記録する姿勢を育みました。これは、後の科学的発展の土台を築く上で、極めて重要な役割を果たしたと言えるでしょう。

研究対象 | 代表作/業績 | 特記事項 |

貝類 | 『目八譜』(貝類図鑑) | 世界最大級の貝類図鑑、服部雪斎が図を担当 |

貝類 | 『甲介群分品彙』(貝類図鑑) | 天保7年(1836年)に著された貝類図鑑 |

昆虫 | 日本最古の昆虫標本 | ガラス容器に封入された独自形式、東京大学農学部所蔵 |

鳥類 | 『風鳥韻呼類』(鳥類に関する著作) | 天保元年(1830年)に著された |

竹 | 『竹譜』(竹に関する図譜) | 国立国会図書館に写本が現存 |

3.2. 江戸時代における本草学の発展

本草学は紀元前の中国で発生し、薬物書『神農本草経』が編纂されました。日本には江戸時代初期、徳川家康の時代に中国の『本草綱目』が伝来し、日本の本草学の発展に大きな影響を与えました。

しかし、江戸時代の本草学は、単なる文献的考証に留まらず、日本の風土や植生に合致するよう「実物観察」を重視する実用的な学問へと変遷を遂げました。これは、医学・薬学の知識として始まった本草学が、動植物や鉱物など自然物全般を体系的に分類・研究する「博物学」へと展開していった過程でもあります。

武蔵石寿は、富山藩主・前田利保が中心となって発足した博物研究会「赭鞭会」の主要メンバーでした 。このような研究会は、当時の博物学者たちが知識や標本を共有し、研究を深める重要な場となっていました。この共同体的な活動は、江戸時代の博物学が単なる個人の学問に留まらず、体系的な知識の蓄積と共有を目指す、より組織的な「科学」へと発展していったことを示しています。学者間の連携と情報交換が、博物学の隆盛を後押ししたのです。

3.3. 「竹譜」制作の背景と意義

武蔵石寿が『竹譜』を著した背景には、彼の尽きることのない知的好奇心と、竹という植物への深い関心がありました。彼の多岐にわたる研究対象(貝類、昆虫、鳥類など)を見てもわかるように、彼は特定の分野に留まらず、自然界のあらゆる生命に対して探求の目を向けていました。

江戸時代において、竹は人々の生活に不可欠な存在でした。食料としての筍は、地元だけでなく遠く大坂の市場にも出荷されるほど人気がありました。また、籠やざる、ほうき、傘、箸、提灯、竹馬、キセル、団扇、扇子など、数えきれないほどの日用品が竹で作られていました。家屋の土壁の下地や外装材、内装材などの建築資材としても竹は広く利用され、さらには茶道や華道の道具、楽器、武道具、漁具に至るまで 、その利用は広範囲に及びました。竹の皮も産業として成立していたほどです。

さらに、正月の門松や七夕の笹飾り、節分の魔除けなど、年中行事や信仰にも竹は深く関わっていました。このように竹が江戸時代の人々の経済、社会、精神生活の中心にあったことを考えると、石寿が「竹譜」を編纂したことは、単なる植物学的な営みにとどまりません。それは、その社会にとって極めて重要な資源であり、文化的な象徴であった竹を、体系的に記録しようとする試みでした。したがって、『竹譜』は、本草学的な価値だけでなく、当時の人々の暮らしや物質文化を伝える、文化史的、民族誌的にも非常に価値の高い資料であると言えます。これは、江戸社会が持続可能な形で自然資源と共生していた姿を映し出すものでもあります。

「竹譜」が伝える竹の文化的意義と哲学:日本人の精神性と共鳴する植物

4.1. 日本文化における竹の象徴性:松竹梅から禅の思想まで

竹は、松、梅とともに「松竹梅」として、古くから縁起の良い植物とされてきました。一年を通じて緑を保つ松、寒さの中で花を咲かせる梅、そしてまっすぐに伸びる竹。この三つが組み合わさることで、「幸福」「長寿」「繁栄」を象徴し、お正月飾りや祝い事には欠かせない要素となっています。

竹は、そのまっすぐに天を目指して伸びる姿から「成長」や「繁栄」を象徴します。また、柔軟でありながら折れにくい特性は「強靭さ」や「忍耐力」を示し、困難に立ち向かう姿勢を表します。その成長の速さから「目標達成の祝福」の縁起物としても親しまれてきました。

さらに、竹は「清浄である」とされ、また「節がある」ことから「節度がよい」という教えにも通じ、礼節や品格を重んじる禅の思想にも登場します。能舞台や家紋(上杉家や伊達家の竹と雀など)にも用いられ、その美しさと象徴性は日本文化の様々な側面に深く浸透しています 。竹がこれほどまでに多様な意味を内包し、様々な文化的文脈に適合してきたことは、日本人が自然を多角的に捉え、その本質を深く理解しようとする姿勢を反映しています。この多層的な象徴性は、竹が単なる植物ではなく、日本人の精神と美意識を映し出す鏡であることを示唆しています。

4.2. 江戸時代の生活と竹:暮らしを彩る多様な利用

江戸時代の人々の暮らしにおいて、竹は欠かせない素材でした。籠、ざる、ほうき、傘、箸、提灯、竹馬、キセル、団扇、扇子など、数え切れないほどの日用品が竹で作られていました。特に、軽くて丈夫で通気性に優れた竹かごは、台所用品から運搬、収納まで幅広く活用され、その編み方(六つ目編み、四ツ目編みなど)にも多様な工夫が見られました。

象徴/意味 | 文化的文脈/利用例 |

成長・繁栄 | 松竹梅(縁起物)、門松・笹飾り(年中行事) |

強靭さ・忍耐力 | 禅の思想、家紋(上杉家、伊達家など) |

長寿・不老不死 | 松竹梅(縁起物) |

清浄・節度 | 禅の思想、能舞台 |

目標達成の祝福 | 縁起物 |

幸福 | 松竹梅(縁起物) |

実用品 | 籠、ざる、ほうき、傘、箸、提灯、竹馬、キセル、団扇、扇子など |

建築資材 | 家屋の土壁下地、外装材、内装材 |

工芸品 | 茶道・華道の道具、楽器、武道具、駿河竹千筋細工 |

食文化 | 筍(たけのこ) |

景観 | 日本庭園、竹林の小径(嵐山など) |

家屋の土壁の下地や外装材、内装材など、建築資材としても竹は広く利用されました。また、竹細工は各地で発展し、特に静岡の「駿河竹千筋細工」は、細く丸く削いだ「丸ひご」を組み合わせて作る繊細優美な技法で全国に知られ、大名や旅人の間で人気を博しました。これは、単なる実用品を超えた芸術品としての価値も持っていたことを示します。

春には筍が食卓に上り、遠く大坂の市場にも出荷されるほど人気でした。また、正月の門松や七夕の笹飾り、節分の魔除けなど、季節の節目や信仰に関わる年中行事にも竹は不可欠な存在でした。これほどまでに竹が多岐にわたって利用されていた事実は、江戸時代の人々が、成長が早く再生可能な竹という資源を、いかに巧みに生活に取り入れ、持続可能な社会を築いていたかを示しています。武蔵石寿の『竹譜』は、こうした江戸時代の豊かな竹文化と、それがいかに人々の暮らしに深く根ざしていたかを、現代に伝える貴重な証拠となるでしょう。

4.3. 「竹譜」に込められた精神性:自然への敬意と探求の心

武蔵石寿の著作活動全体に見られる「精密な観察眼と描写技術、そして実証主義的な研究姿勢」 は、『竹譜』にも色濃く反映されていたと推測されます。彼の昆虫標本が示すように 、彼は対象を徹底的に観察し、分類し、記録することに情熱を注ぎました。これは、単なる知識の羅列ではなく、自然の奥深さに対する深い敬意と、その真理を探求しようとする純粋な科学的探求心から生まれたものです。

石寿は、自然界の生き物が示す「珍妙美麗」(珍しくも美しい)な造形に、どんなアートにも勝る芸術を見出していました。この視点は、彼が単なる博物学者に留まらず、自然を深く愛し、その美を慈しむ「博物愛好家」でもあったことを示唆しています。江戸時代の本草学は、単に植物の薬効や分類を記すだけでなく、その姿を精緻な博物画として描き出すことで、科学的探求と芸術的表現が融合した独自の発展を遂げました。石寿の『竹譜』もまた、竹の多様な姿形の中に潜む美しさや、その生命力への感動が込められていたことでしょう。石寿の作品は、自然の細部を捉える科学的な眼差しと、そこに宿る生命の輝きを表現する芸術的な感性が一体となった、当時の学問と芸術のあり方を象徴しているのです。

結び:現代に受け継がれる竹の魅力と「竹譜」の価値

武蔵石寿の『竹譜』は、その具体的な内容が現代に詳しく伝わらない部分があるとはいえ、江戸時代の本草学の隆盛、一人の学者の飽くなき探求心、そして日本文化における竹の多面的な価値を現代に伝える貴重な文化遺産です。石寿の「要不急の学」という思想は、現代における知的好奇心や持続可能な自然との共生を考える上でも示唆に富んでいます。

現代日本では、竹林の放置による生態系への影響が問題視される一方で 、竹は依然として私たちの生活や文化に深く根ざしています。武蔵石寿の『竹譜』が示すように、竹は単なる植物ではなく、日本人の精神性、美意識、そして暮らしの知恵が凝縮された存在です。この魅惑的な植物、竹、そしてそれを深く探求した先人たちの足跡に触れることで、日本の花卉・園芸文化の奥深さを再発見し、未来へとその魅力を継承していくことの重要性を感じていただければ幸いです。

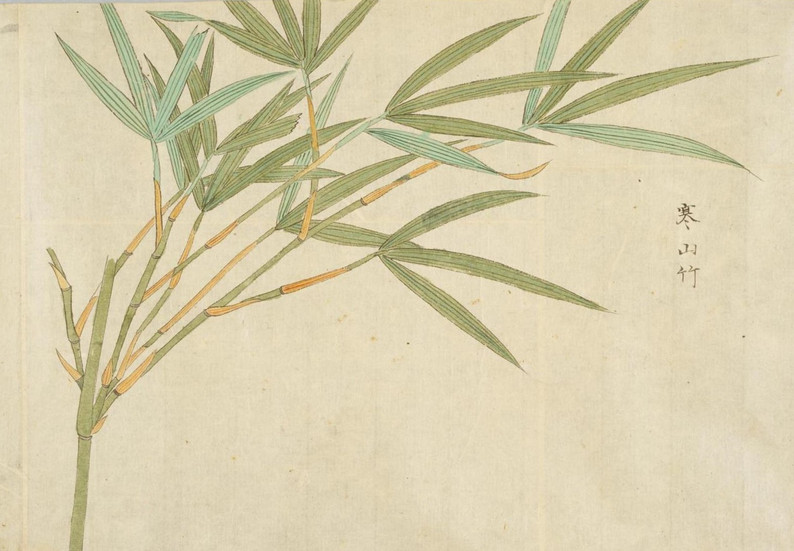

一巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003

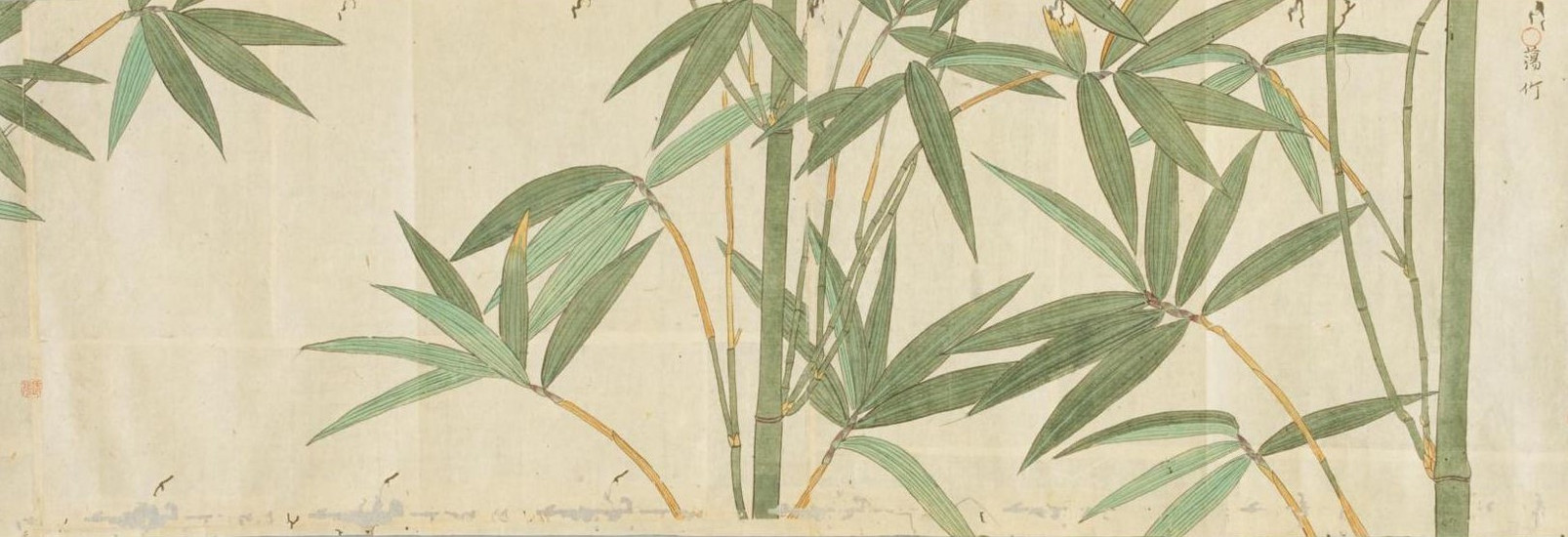

二巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003

三巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003