日光に自生する植物の図譜:日光山草木之図

- JBC

- 2024年5月25日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年6月15日

江戸の知と美が息づく『日光山草木之図』:岩崎灌園が描いた日本の植物文化の真髄

日本の花卉/園芸文化に触れるとき、私たちはしばしば、その奥深さに心を奪われます。四季折々の花々が織りなす繊細な美、そしてそれを慈しみ、育む人々の営み。それは単なる植物の鑑賞に留まらず、自然への深い敬愛と、探求心に満ちた精神性が息づいています。江戸時代後期に生きた本草学者、岩崎灌園(いわさき かんえん)が手掛けた『日光山草木之図』は、まさにその精神性を体現する貴重な植物図譜です。この図譜は、いかにして生まれ、私たちに何を語りかけるのでしょうか。本稿では、『日光山草木之図』が日本の花卉/園芸文化において持つ本質と魅力を、多角的な視点から深く掘り下げていきます。

1. 『日光山草木之図』とは:江戸の知と美が織りなす植物図譜

1.1. 図譜の概要と特徴

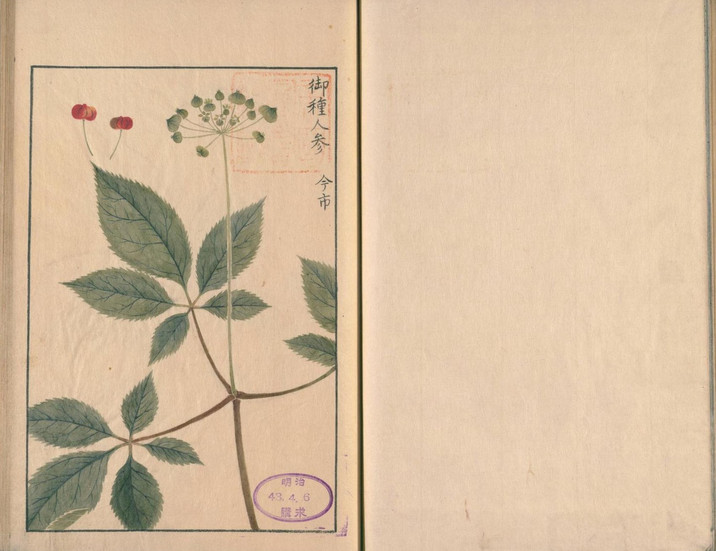

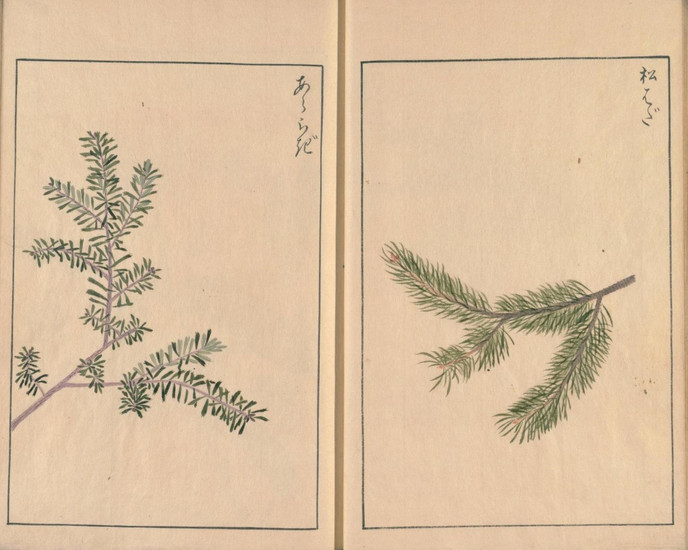

『日光山草木之図』は、江戸時代後期の本草学者である岩崎灌園によって描かれた、日光に自生する植物の図譜です。この図譜は7巻・目録1巻から構成され、127品目の植物画が収録されています。各植物画には、植物の形態や花の色に加え、採取場所などの詳細な情報が記録されており、灌園自身や他の採集家によって日光で採取された植物を写生し、解説を加えたものです。

灌園は植物を丁寧に観察し、その特徴を正確に捉え、彩色を施して図譜を作成しました。その描写は写実的であり、植物の美しさを余すところなく表現しているため、学術的な記録であると同時に、芸術作品としても鑑賞に値します。特に、『日光山草木之図』の絵は「精密ではないけれど、その植物の特徴を見事にとらえた絵」であり、「最小限の色と線、そして構図、文字の美しさ」が特徴と評されています。また、各品目には比較的長い注記があり、形状の特徴や花期に加え、栽培上の注意や出所・来歴などが記されていますが、注記は「悪文でわかりにくい」という評価もあります。この図譜は文政7年(1824年)に著され、幕府に献上されたとされています。現在、国立国会図書館デジタルコレクションでも閲覧が可能です。

1.2. 描かれた植物たち:多様性と当時の園芸ブーム

『日光山草木之図』に収録されている127品目の大半が園芸植物であり、当時流行していた斑入り植物が11品目も収録されている点は特筆すべきです。これは、江戸時代、特に享保年間(1716~1736)以降に隆盛した園芸ブーム、特に斑入りなどの珍しい植物を愛好する文化を色濃く反映しています。この図譜が単なる学術的な植物図鑑に留まらず、当時の社会的な流行を積極的に取り入れていたことは、その多面的な価値を示すものです。

学術書は純粋な科学的探求を目的とすることが多い中で、本図譜に当時の園芸愛好家が熱狂した斑入り品種が多数含まれているのは、岩崎灌園が単なる本草学者としてだけでなく、当時の園芸文化の担い手としても活動していたことを示唆しています。彼の著書には「ロングセラーの園芸ハンドブック」である『草木育種』などもあり 、彼が一般の園芸愛好家にも目を向けていたことがうかがえます。江戸時代の商工業の発達と文化的な成熟が園芸ブームという形で現れ、それが本草学者の研究対象にも影響を与えた結果、純粋な学術的関心だけでなく、当時の社会的な需要や流行が図譜の内容を形成する一因となったと考えられます。このように、学術と文化、実用と美学が密接に結びついていた江戸時代の知のあり方をこの図譜は示しており、現代のボタニカルアートや植物学においても、その写実性と芸術性が高く評価され、影響を与え続けているのは 、単なる記録に終わらない文化的深みがあるためです。

2. 歴史と背景:本草学の隆盛と岩崎灌園の足跡

2.1. 江戸時代の本草学の発展と社会背景

日本の本草学は、古くから中国の知識に学びながら発展してきましたが、江戸時代に入ると、国内の自然資源調査が活発化し、独自の発展を遂げました。特に、中国の李時珍が著した『本草綱目』の伝来は、日本の本草学に大きな影響を与え、薬物分類の基礎となりました。幕府も薬草の備蓄を奨励し、寛永15年(1638)には麻布と大塚に南北両薬園を創設するなど、薬草栽培と実地研究を後押ししました。

この時代には、採薬を主とする実地研究を行った阿部将翁の学派と、文献的考証研究を主とした稲生若水の二系統が確立され、薬草に関する本草書が膨大な数にのぼりました。また、園芸の達人として手引書を作成したり、園芸ダイヤリーを頒布したりする本草学者も現れ、本草学が単なる薬学に留まらず、博物学や園芸文化へと広がりを見せていたことがうかがえます。江戸時代の本草学が、単なる「薬学」から「博物学」へとその領域を拡大していった背景には、社会経済的な発展と、知識の「社会化」という大きな流れがありました。この時期には、ケンペル、ツンベルク、シーボルトといった西洋の植物学者も来日し、日本の植物相を世界に紹介する一方で、日本の本草学者の著書を高く評価していました 。商工業の発達は、新たな物産への関心を高め、知識の需要を喚起しました。また、幕府による薬園の設立は、学術研究を公的に支援する体制を整え、実地調査の重要性を認識させました。これらの要因が複合的に作用し、本草学がより広範な「自然誌」としての性格を帯びるようになり、後の博物学、ひいては近代科学の萌芽を含んでいました。この時代の知識人たちは、現代の専門分野の枠を超えて多岐にわたる知見を追求しており、岩崎灌園もその一人でした。彼の活動は、後の日本の近代植物学の基礎を築く上で重要な役割を果たしました。

2.2. 岩崎灌園の生涯と『日光山草木之図』の誕生経緯

岩崎灌園は、天明6年(1786)に江戸下谷(現在の御徒町)に幕臣の家に生まれ、名は常正、通称源蔵といいました 。彼は若くして本草学を小野蘭山に学び、薬草採取に積極的に参加し、実地経験に基づいた知識を深めていきました。

文化6年(1809)に徒士見習いとして出仕し、文化11年(1814)、灌園28歳の時には、屋代弘賢編の百科事典『古今要覧稿』の編集・図版製作を手伝うなど、多岐にわたる活動を行っています。文政3年(1820)には小石川火除地の一部を貸与され薬種植場を設けるなど、実践的な研究の場も持っていました 。岩崎灌園の学術的活動が、幕府の公的な事業(『古今要覧稿』の編集)と、彼自身の個人的な探求心、そして実地経験(薬草採取、薬種植場)の複合的な結果であったことが、彼の業績の深層にあります。灌園は単なる書斎の学者ではなく、若年からの「薬草採取」や「採薬調査への積極的な参加」を通じて、実地に即した知識を重視していました。小石川に薬種植場を設けたことも、その実践的な姿勢を裏付けています。このような実地主義が、『日光山草木之図』における「写実的な描写と詳細な解説」に繋がったと考えられます。また、各品目の注記が「悪文でわかりにくい」という評価があるのは 、彼が純粋な学術的記述よりも、現場での観察や実用的な情報伝達を優先した結果である可能性も示唆しています。

岩崎灌園の代表作は、20歳代から20年をかけて作成し、文政11年(1828)に完成させた『本草図譜』(96巻)です。この『本草図譜』は、日本で初めて出版されたカラーの植物図鑑であり、その写実性と芸術性が高く評価され、日本の植物学の発展に大きく貢献しました 。『日光山草木之図』は、文政7年(1824)に著され、幕府に献上されたもので、灌園自身が日光の豊かな自然に惹かれ、植物の調査研究を行った結果として生まれたものです。江戸時代の本草学の隆盛が、岩崎灌園のような優秀な人材を育み、彼の実践的な研究姿勢と、日光という地の持つ豊かな自然と信仰が結びつき、この独自の図譜が誕生しました。彼の著作活動は、当時の知識普及にも大きく貢献しました。灌園の業績は、『本草図譜』に代表されるように、日本の植物学の発展に多大な貢献をしただけでなく、当時の園芸文化の隆盛にも寄与しました。彼の生涯は、江戸時代の知の探求が、いかに多角的で実践的であったかを示す好例です。

3. 文化的意義と哲学:自然への敬愛と学術への貢献

3.1. 日光山信仰と日本人の自然観

日光は古くから山岳信仰の聖地として知られ、その山々は神聖なものとして崇められてきました 。日光山輪王寺の本堂(三仏堂)にまつられた三仏は、中禅寺湖畔にそびえる男体山(千手観音)、女峰山(阿弥陀如来)、太郎山(馬頭観音)を表しており、山そのものが信仰の対象であったことを示しています。

古来、日本人は山、川、森林、樹木、自然石、岩に至るまで、自然の諸物に神霊の存在を認め、祭祀を行ってきました。このような自然観は、その後の日本人の精神性に大きな影響を及ぼし、仏教哲学もこの考え方に基づいて受容されました。山岳信仰においては、山は単なる地形ではなく、死者が赴く他界であり、阿弥陀の浄土が山上に存在すると信じられました。また、山中での修行は、山川草木に感謝し祈りを行うものであったとされています。仏教思想においては、自然存在である草木も人間と同様に仏になれるという「草木成仏」の思想があり、自然と人間を同じレベルで捉え、自然を心あるものと見なす考え方がありました。

『日光山草木之図』の制作背景には、単なる植物の分類や記録という科学的動機だけでなく、日光という地の持つ深い山岳信仰と、日本古来の自然観が根底にあったという、より深い精神的動機が存在します。岩崎灌園が日光の植物を調査対象に選んだのは、単に植物が豊富であったからだけでなく、日光が持つ「聖地」としての精神的吸引力があったと考えられます。山岳信仰における「山川草木に感謝し祈る修行」や「草木成仏」の思想は、植物を単なるモノとしてではなく、生命あるもの、あるいは神聖なものとして捉える日本人の深い自然観を反映しています。灌園の緻密な観察と記録は、この「心あるもの」としての植物への敬愛の念から生まれたとも解釈でき、彼の学術的探求が精神的探求と一体であったことを示唆しています。日本の山岳信仰や独自の自然観が、自然界への深い関心と探求心を育み、それが本草学という形で結実しました。特に日光という聖地での調査は、その精神的側面を色濃く反映しています。この図譜は、科学的探求と精神的探求が融合した、江戸時代の日本ならではの知の結晶であり、現代社会において失われつつある自然との共生や、生命への敬意という普遍的な価値を再認識させる示唆に富んでいます。

3.2. 『日光山草木之図』が現代に伝える学術的・文化的価値

『日光山草木之図』は、江戸時代の本草学、植物学を研究する上で極めて貴重な資料です。図譜に描かれている植物は、当時の日光の植物相を知る上で重要な手がかりとなり、灌園の解説は、当時の植物の利用方法や薬効を知る上で参考になります。

この過去の学術的成果は、現代の喫緊の課題である環境問題に対する「タイムカプセル」としての役割を果たす可能性を秘めています。図譜に記録されている植物の分布や生育環境は、現在の日光の自然環境と比較することで、地球温暖化や開発の影響による環境変化を把握する上で役立ちます 。江戸時代に描かれたこの図譜は、当時の日光の植物の「スナップショット」であり、現代の植物相と比較することで、過去約200年の間にどのような植物が減少し、増え、あるいは分布を変えたのかを実証的に追跡できます。これは、気候変動や人間活動による生態系への影響を定量的に評価するための貴重な「基準データ」となり得るのです。このため、長期的な視点に立った環境変化の研究にも貢献できる資料であり、学術的な価値と文化的意義を兼ね備えた貴重な文化遺産と言えます。また、『本草図譜』と同様に、その写実性と芸術性を兼ね備えた植物図は、現代のボタニカルアートにも影響を与え、美術品としても高く評価されています。その写実性と芸術性を兼ね備えた植物図は、現代においても人々を魅了し続けています 。過去の精密な記録が、現代の環境科学研究に新たな視点とデータを提供し、未来の環境保全策に資するという、時間と学問分野を超えた連鎖反応を生み出しています。『日光山草木之図』は、単なる歴史的遺産ではなく、現代社会が直面する環境問題への洞察を提供する「生きた資料」としての価値を持ちます。また、その芸術性は、自然への関心を高め、環境保護への意識を喚起するきっかけともなり得ます。

結論

『日光山草木之図』は、岩崎灌園という稀代の本草学者が、江戸時代の本草学の隆盛と日光の豊かな自然、そして日本古来の自然観が融合した時代背景の中で生み出した、学術と芸術が調和した傑作です。この図譜は、当時の植物相や園芸文化を伝える貴重な歴史資料であるだけでなく、現代の環境変化を読み解く鍵となり、また、私たちに自然への深い敬愛の念を呼び起こす芸術作品でもあります。岩崎灌園が残したこの遺産は、日本の花卉/園芸文化の真髄を今に伝え、未来へと繋ぐかけがえのない宝と言えるでしょう。

一、二

岩崎常正『日光山草木之図 7巻目録1巻』[1],岩崎常正写,文政7 [1824]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551808

三、四

岩崎常正『日光山草木之図 7巻目録1巻』[1],岩崎常正写,文政7 [1824]. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2551808

五、六

岩崎常正『日光山草木之図 7巻目録1巻』[1],岩崎常正写,文政7 [1824]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551808

七、八

岩崎常正『日光山草木之図 7巻目録1巻』[1],岩崎常正写,文政7 [1824]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551808