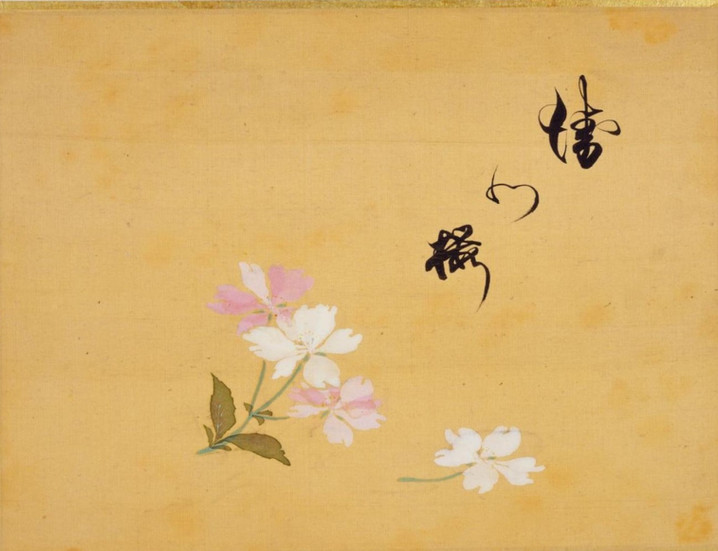

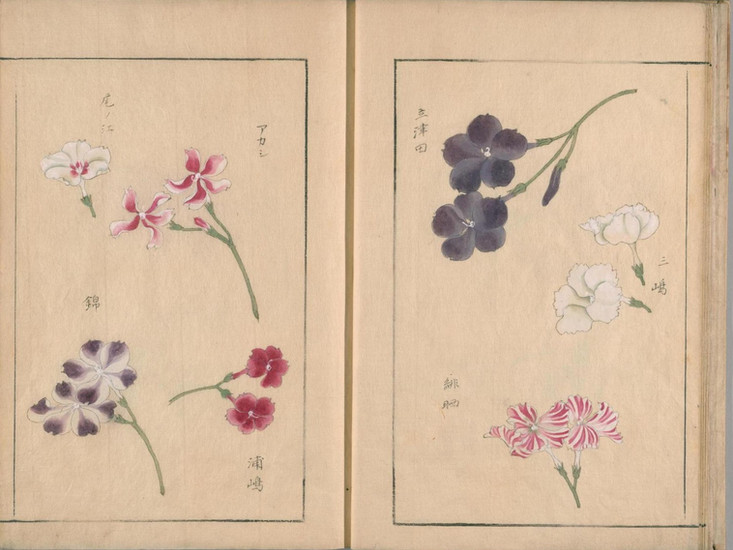

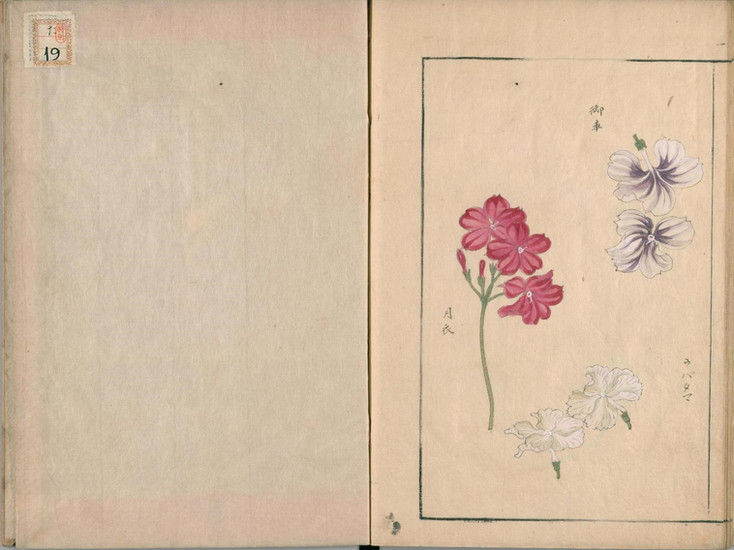

色彩の記憶、紙上に咲く江戸の桜草:坂本浩然のまなざし/桜草寫真(躑躅譜、桜花譜含む)

- JBC

- 2024年3月2日

- 読了時間: 10分

更新日:2025年6月20日

1. 緒言:坂本浩然と『桜草寫真』

1.1. 坂本浩然:江戸時代後期の博学者

坂本浩然(1800~1853)は、江戸時代後期に活躍した傑出した人物であり、医師(紀州藩医)としての務めを果たす傍ら、本草学者としても深い知識を有していました 。浩然は特に植物画家として名高く、植物や菌類を精密かつ美的に描いた図譜、画譜、画帖を数多く残したことで知られています。これらの作品は、単に博物学史上の貴重な史料としてだけでなく、日本美術史における花鳥画としても高く評価されています。

1.2. 『桜草寫真』:植物画の精華と園芸熱の証左

『桜草寫真』は、坂本浩然の主要な著作の一つであり、江戸時代に盛んに栽培されたサクラソウ(Primula sieboldii)の多様な園芸品種を主題としています。本図譜は、江戸時代の園芸文化を詳細に記録した視覚的資料であると同時に、写生画の優れた作例としても重要です。

2. 坂本浩然の生涯と業績

2.1. 略伝

坂本浩然は、寛政12年(1800)に医師の家系に生まれました。父である坂本純庵も紀州藩の藩医であり、本草の鑑定にも携わっていました。浩然は父の跡を継ぎ、自身も紀州藩医として仕えました。嘉永6年8月26日(西暦1853年9月28日)に没しました。本名は直大であり、浩然は通称です。号としては、浩雪、香邨、桜子、蕈渓、嘗草林処などを用いました。

2.2. 学問と師承

浩然は父より医学を学び 、本草学の知識は著名な本草学者であった曽占春、曽槃から、絵画の技法は画家の華島雪亭からそれぞれ教えを受けました 。浩然が本草学の大家と専門の画家の双方から指導を受けたことは、彼の作品が科学的正確性と芸術的完成度を両立させる上で根源的な要因であったと考えられます。江戸時代の本草学は、薬用植物や有用動植物の正確な同定と記述を重視する経験主義的な学問であり、曽占春は浩然に自然物を厳密に観察する姿勢を植え付けたでしょう。一方、画家の華島雪亭は、浩然がその観察結果を視覚的に表現するための筆遣いや彩色、構図といった専門的な技術を伝授したはずです。これら二つの異なる、しかし相互補完的な専門分野の修練が融合した結果、浩然は単なる技術的な図解を超え、花鳥画としても認識される美的価値を備えた植物図を生み出すことが可能となりました。この融合こそが、彼の作品を特徴づける要素と言えます。

2.3. 作品の主要な特徴

浩然は、動植物の写生図譜、画譜、画帖を数多く著しました。その作品は、美しさと科学的精密さから、美術史および博物学史の両分野で価値を認められています。浩然には坂本純沢という弟がおり、彼も高槻藩医を務め、同様の図鑑を制作したため、しばしば浩然の作品と混同されることがあります。これは、一家における知的伝統と共通の関心事の存在を示唆しています。浩然の弟子には、後に著名な画家となる滝和亭がおり、浩然が芸術的・観察的技術を後進に伝えた役割も担っていたことがわかります。

3. 『桜草寫真』の詳細分析

3.1. 書誌情報

書名:『桜草寫真』。現代では『桜草写真』と表記されることもあり、国立国会図書館イメージバンクでは「坂本浩然の描いた桜草」としても紹介されています。

著者:坂本浩然。博物学者の磯野直秀は、浩然の号の一つである「蕈渓主人」を著者名とし、65品を収録する『桜草写真』の存在を指摘しており、これは浩然の作、あるいは密接に関連する伝本である可能性が高いです 。

制作年代:国立国会図書館デジタルコレクション所蔵本は、天保13年(1842)頃の作とされています 。磯野直秀氏はまた、蕈渓主人著『桜草勝花品』という作品に言及しており、これには天保6年(1835)の序文があるとされています。これは、浩然が数年にわたり桜草の図示に取り組んでいたことを示唆します。

3.2. 「寫真」という語の意味と文脈

江戸時代美術および科学の文脈において、「寫真」(しゃしん)は現代の写真技術を指すのではなく、「実物を写すこと」や「真の姿を捉えること」を意味し、対象を忠実に描写する行為を指しました。この用語は、作者が対象物を正確かつ客観的に表現しようとする意図を強調し、精密な観察に基づいた写実性を重視する姿勢を示します。浩然の『桜草寫真』のような植物図譜の題名に「寫真」という語が選ばれたことは、より様式化された、あるいは印象主義的な表現様式からの意識的な離脱を意味し、本草学の経験主義的な精神に沿った作品であることを示唆しています。伝統的な東アジア絵画は多様な様式を含み、その多くは厳密な自然主義よりも芸術的表現、象徴性、あるいは確立された慣習への準拠を優先しました。江戸時代における本草学の興隆と、西洋の経験科学(蘭学)との相互作用は、自然界の精密な観察と記録に対するより大きな評価を育みました。浩然のような本草学の伝統の中で活動した画家たちは、写生画の技法を採用し、洗練させました。作品名に「寫真」を冠することで、浩然はその図が純粋な美的解釈ではなく、同定や研究に価値のある忠実な表現であることを鑑賞者に明示的に伝えています。これにより、作品は芸術と科学的記録の交差点に位置づけられます。

4. 坂本浩然の植物図譜への広範な貢献

4.1. その他の主要な植物関連著作の概観

浩然は多作な植物画家でした。

『桜花譜』:多数の桜の品種を描かれ、その写実性は高く評価されています。

坂本浩然<坂本浩雪>//筆『桜花譜』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286920

『躑躅譜』:ツツジを描いた画譜です。

蕈渓主人『躑躅譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2608430

『菌譜』:天保6年(1835)に刊行された2巻の著作で、食用、毒性、その他の菌類56種を図示しています。江戸時代の菌類図譜の中で最も優れたものと評されています。これに先立つ文政13年(1830)の写本版では、信州、甲州、奥州、越後で採集した約300種の菌類が記録されています。

『百合譜』: 30種のユリを図示しました。

浩然はまた、父・純庵の『百花図纂』や遠藤通の『救荒便覧後集』など、他者の著作にも図を提供しています。

桜草、桜、菌類、ユリ、ツツジといった多様な植物群にわたる浩然の多作な活動は、科学的好奇心と芸術的技術の両方によって推進された、植物界を記録するための体系的かつ献身的なアプローチを示しています。しばしば正確な描写がより困難とされる菌類に関する彼の仕事(『菌譜』)は、彼の能力をさらに強調します。詳細な植物図を作成することは時間を要し、主題と芸術的技法の両方に関する専門知識を必要とします。浩然は、桜草や桜のような繊細な花から、菌類の複雑で短命な形態に至るまで、非常に異なる種類の植物を網羅する複数の重要な図譜を制作しました。彼の『菌譜』に対する高い評価は 、彼が単なる花の画家ではなく、困難な主題に取り組むことができる多才な植物画家であったことを示唆しています。この仕事の幅広さと深さは、本草学者および医師としての彼の役割によっておそらく促進された、植物記録への持続的で真摯な取り組みを指し示しており、そこでは正確な植物同定が極めて重要でした。

5. 『桜草寫真』の意義

5.1. 植物学的重要性

園芸的多様性の記録:『桜草寫真』は、江戸時代の園芸ブームの間に開発され、愛好された数多くのサクラソウ栽培品種の貴重な歴史的記録として機能します。詳細な図は、もはや存在しないか、あるいは時間とともに変化した可能性のある品種に関する知識を保存するのに役立ちます。

本草学への貢献:写生画の作品として、本草学の伝統における植物同定と研究に不可欠な正確な視覚情報を提供しました。

5.2. 文化的背景

江戸時代の園芸文化の反映:サクラソウに関するこのような詳細な図譜の存在は、武士から庶民に至るまで、江戸時代の愛好家の間でこの植物が絶大な人気を博していたことを反映しています。資料は、数多くの品種、専門的な栽培技術、さらには愛好家の会(連)や番付さえも存在した、盛んなサクラソウ栽培文化を描写しています。 『桜草寫真』は単なる植物カタログではなく、江戸社会の洗練された余暇活動や美的感覚、特に園芸への情熱や希少で美しい植物品種の収集を反映した文化的遺物です。江戸時代、特に後期には、様々な社会階層の間で大衆文化や趣味が花開きました。朝顔、菖蒲、桜草などの植物を中心とした園芸は広範な情熱となり、無数の栽培品種の開発につながりました。これらの栽培品種を詳細に記録した『桜草寫真』のような精巧な図譜の制作は、これらの愛好家や収集家の関心に応えるものでした。したがって、この芸術作品は、この特定の文化現象の証拠として機能し、観賞植物の栽培と鑑賞に価値を置き、投資した社会を反映しています。

6. 『桜草寫真』に関する学術的視点

6.1. 磯野直秀の研究

日本の博物学史および植物図譜研究の第一人者である磯野直秀教授は、浩然の桜草に関する著作に言及しています。 『桜草作伝法』(桜草の栽培法に関する著作)に付された磯野の注釈の中で、『桜草写真』に触れ、著者を「蕈渓主人」とし、それが「た-19、1冊」、65品を収録すると記しています。そして、蕈渓主人を「幕臣坂本浩然か」と明示的に示唆しています 。この学術的同定は、「た-19」本を浩然に結びつける上で極めて重要です。 磯野はまた、蕈渓主人著『桜草勝花品』という、天保6年(1835年)の序を持つ写本(東京国立博物館蔵、和1018)にも言及しており、これは桜草86品種の彩色図で、品種名のみが記され、詳細な注釈はないとされています 。 磯野直秀の研究は、坂本浩然の桜草図示活動の全体像を明らかにするのに役立ち、数年間にわたる主題への継続的な取り組みと、複数の関連作品またはバージョンの可能性を示唆しています。「蕈渓主人」と浩然との関連付けは、帰属にとって不可欠です。磯野は専門分野の権威であり、その同定は重みを持っています。彼が「蕈渓主人」を『桜草写真』(た-19、65品)および『桜草勝花品』(86品、1835年序)の著者として同定し、蕈渓主人を坂本浩然と明確に結びつけています。これは、浩然が号である蕈渓の名の下に、少なくとも二つの重要な桜草に関する著作、あるいはおそらく異なるバージョンや編集物を制作したことを示唆しています。1835年の『桜草勝花品』は、国立国会図書館所蔵の『桜草寫真』の推定制作年である1842年頃よりも先行します。これは、浩然による桜草品種への持続的な関心と、その記録の進展を示しています。

6.2. 一般的な学術的評価

浩然の桜草に関する作品を含む諸作は、植物学的記録としての科学的価値と芸術的質の高さで一般的に認識されています。

7. 結論

7.1. 多面的な重要性の再確認

坂本浩然筆『桜草寫真』は、科学的観察と芸術的技術が見事に融合した傑作として総括されます。江戸時代のサクラソウ栽培品種の詳細な視覚的記録としてのその意義は、当時の植物学的知識と園芸熱の高まりの両方を反映しています。

7.2. 永続的な遺産

本図譜は、日本美術史、植物学史(本草学)、江戸時代の文化研究の分野における研究者にとって、一級の史料としての永続的な価値を持ちます。国立国会図書館デジタルコレクションのようなデジタルアーカイブを通じてアクセス可能であることは、今後の研究と鑑賞におけるその継続的な重要性を保証するものです。

『桜草写真』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2533370