汐入りの庭:江風山月樓から浴恩園へ

- 2024年3月24日

- 読了時間: 21分

更新日:2025年6月20日

松平定信の浴恩園:その設計思想と関連資料に見る江戸文化の精華

1. 序論:松平定信と浴恩園の構想

1.1 松平定信(1759-1829):経世家、改革者、そして文化の庇護者

松平定信は、江戸時代後期の政治において、「寛政の改革」を主導したことで知られる卓越した経世家でした。徳川八代将軍吉宗の孫という血筋を引き 、老中首座として幕政を担ったその手腕は、厳格な改革者のイメージを伴うことが多いです。しかし、定信の人物像はそれだけに留まりません。彼はまた、文学、美術、そして作庭といった分野にも深い造詣と情熱を注いだ文化人でもありました 。江戸時代の大名にとって、庭園の造営は単なる慰楽のためだけでなく、政治的駆け引きの場、洗練された文化の誇示、そして個人的な美意識の表現の手段でもありました。定信の作庭活動は、こうした時代背景の中で、彼の多面的な個性を映し出す鏡であったと言えるでしょう。

定信の庭園造営は、特に浴恩園において、彼の政治的・文化的理念の延長線上にあったと解釈できます。それは、彼の秩序や洗練、さらには「復古」への情熱 が具体的な形を取った空間であり、厳格な改革者としての側面とは異なる、あるいはそれを補完する自己表現の場であったと考えられます。寛政の改革がしばしば緊縮的と評される一方で 、定信が生涯に五つもの庭園を築いたという事実は 、彼の美的追求への強い傾倒を示しています。「浴恩園」という名称自体が、恩恵に浴するという徳義的な意味合いを帯びており 、で言及される「復古主義」とも呼応するように、この庭園が単なる遊興の地ではなく、何らかの理想的な状態や古典的な徳性を具現化しようとした、思想的な含意を持つ空間であった可能性を示唆しています。

1.2 浴恩園の構想:「恩に浴する」庭

浴恩園は、定信が設計した複数の庭園の一つであり、個人的な哲学と美的理想を色濃く反映した空間でした。「浴恩園」という名称は、「恩に浴する園」を意味し、将軍家からの恩恵への感謝、あるいはより広範な儒教的仁政の理想を示唆していると考えられます。本報告で中心的に扱う「浴恩園図記」「江戸浴恩園全圖」、そして各種の植物図譜は、この失われた名園を再構築し、理解するための主要な手がかりとなります。

これらの歴史的資料を通じた浴恩園の意図的かつ包括的な記録は、定信が物理的な庭園の儚さを超えて、永続的な遺産と文化的達成の模範を創造しようとしたことを示しています。特に、本報告で詳述する五つの特定の詳細な資料群は、その意図を強く裏付けるものです。「浴恩園画記」と呼ばれる、絵図、詩歌、随筆、そして広範な植物図譜を含む多巻にわたる集成は、定信自身の「意向のもとに制作された」と記録されており、彼の庭園に対する深い関与と記録への意志を物語っています。今橋理子氏の研究では、定信の指示によって制作された一連の絵画と定信自身の文学作品を一体のものとして捉え、庭園を文学と絵画が出会う場として評価しています。このような多角的かつ詳細な記録への注力は、浴恩園の神髄を包括的かつ永続的な形で捉え、後世に伝えようとする定信の強い意志の表れであり、彼の文化的・知的な力量の証左とも言えるでしょう。

2. 浴恩園の成立と景観

2.1 江風山月樓から浴恩園へ:敷地の変遷

浴恩園が築かれた土地は、もともと稲葉家の屋敷地の一部であり、「江風山月樓」と名付けられた建造物を擁していました。この名は、眼前に広がる海と月を望む景勝地であったことに由来すると考えられます。延享3年(1746)には、この屋敷地の東半分以上が徳川御三卿の一つである一橋家の所有する下屋敷となり、江風山月樓もその一部となりました。

その後、寛政4年(1792)、老中首座・将軍補佐役であった松平定信に、この一橋家下屋敷の大部分が分与されました。定信はこの地を「浴恩園」と命名し、庭園として再整備に着手しました。浴恩園は江戸の築地(現在の東京都中央区)に位置し、江戸湾に面していました。庭園自体の広さは約1万7千坪(約56,100平方メートル)、下屋敷全体では約21ヘクタールにも及んだと記録されています。

2.2 壮大な設計:潮入りの回遊式庭園

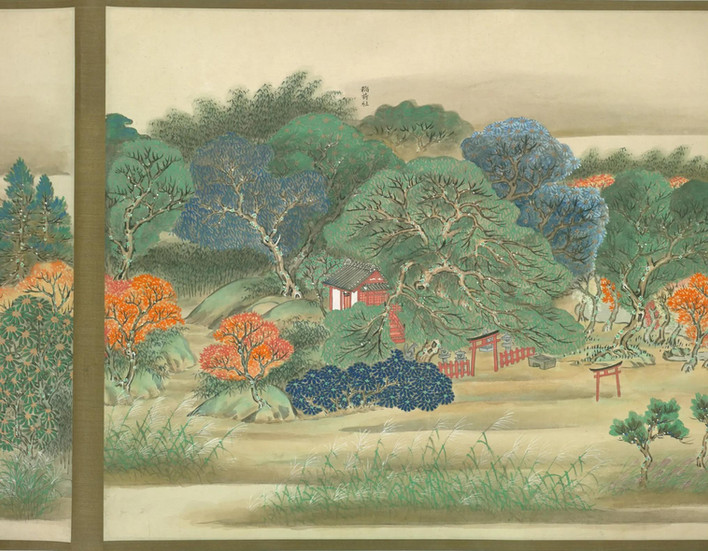

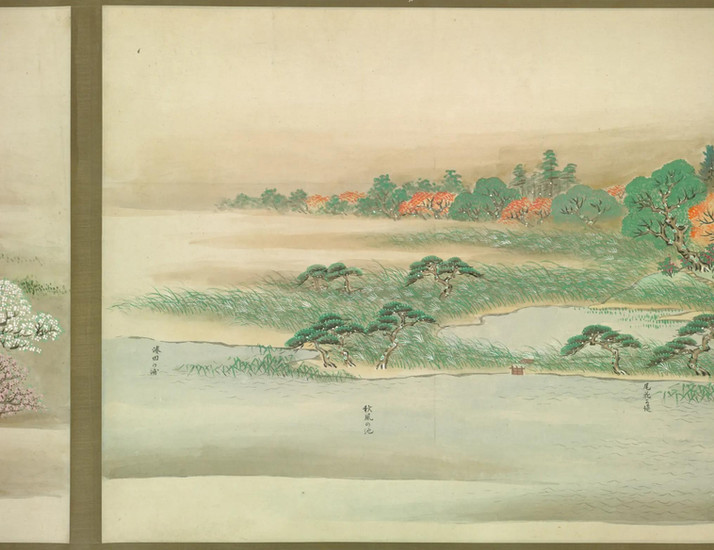

浴恩園は、園内を巡りながら変化する景観を鑑賞する「回遊式庭園」として設計されました 。その中心には、二つの大きな池が配されていました。

春風の池:特に桜の名所として知られ、「桜ヶ淵」とも呼ばれました。

秋風の池:秋には紅葉、池には蓮が彩りを添えました。

これらの池の最大の特徴は、「汐入りの庭」という技法が用いられていた点です。これは、海水を池に引き込み、潮の満ち引きによって水位や景観が変化するよう設計されたもので、自然のダイナミズムを庭園に取り込む洗練された手法でした。この潮入りの仕組みは、単に美的な選択に留まらず、庭園をその沿岸の自然環境と統合する高度な技術的達成でもありました。常に変化する水面は、異なる反射を生み出し、水辺の様相を変え、多様な海洋生物の生息も可能にしたと考えられ、浴恩園に絶え間ない生命感と変化に富んだ眺望をもたらしました。このような自然の力を巧みに取り入れた設計は、人工的な庭園と広大な江戸湾とを繋ぐ、制御されつつも外部の律動に呼応する空間を創り出していました。

2.3 主要な建築物と景観要素

浴恩園には、変化に富んだ地形と視点を作り出すために戦略的に配置された築山、池の中島や庭園の各所を結び、回遊体験を豊かにする橋、そして数々の茶室や亭が設けられていました。

春風館:菅茶山らが定信を待ち、詩歌を詠んだとされる館。

蓬瀛台:海を見渡す高台で、菅茶山が休息した場所。その名は、不老不死の仙人が住むとされる神話上の島々を想起させます。

望嶽台:定信と菅茶山が富士山を眺めたとされる高台。

これらの要素は、大名庭園に典型的な構成要素であり、浴恩園が持つ壮大さと機能性を示しています。

2.4 庭園の視覚化:「江戸浴恩園全圖」からの洞察

明治17年(1884)に小沢圭次郎によって写された「江戸浴恩園全圖」は、浴恩園の視覚的な配置を理解する上で極めて重要な資料です。この80×160cmの彩色された地図は 、二つの主要な池、中島、橋、築山の配置を描き出し、庭園の空間構成の再構築を可能にしています。

特に注目すべきは、園内に設けられた**五十二の名称を持つ景勝地(五十二勝ノ和名)**です。これは、及び(『風俗画報』における小沢圭二郎の記述を引用し、定信自身の「浴恩園記」に言及)によって明らかにされています。定信自らがこれらの景勝地に和名を選び、さらに儒臣に漢名を付けさせました。各景勝地には、その名称と当代の名家による詩歌を刻んだ小さな石柱が建てられたといいます 。天理大学附属天理図書館所蔵の「感徳録副帳 浴恩園真寫之圖」には、その一例として「かさしの山(戴花峰)」が記されています。

この五十二もの名付けられた景勝地と、それぞれに関連付けられた文学作品の存在は、浴恩園を単なる物理的な空間から、「三次元の詞華集」あるいは「文学的風景」へと昇華させていました。定信が古典文学に深く傾倒し、庭園に文化的な意味の層を重ねようとしたことを示しています。園内を散策することは、詩的、歴史的な引喩を巡る旅となり、景観と文学の相互作用を味わう体験であったでしょう。定信が浴恩園に「おびただしい歌枕を埋め込んだ」 という記述も、この意図を裏付けています。各所に名称を付与し、詩歌と結びつけるという手法は、庭園の文化的共鳴を深める伝統的な方法ですが、定信は当代の詩人や学者にこれを依頼することで、浴恩園を当時の文化活動が息づく場としても機能させていました。

表1:浴恩園の主要な特徴

特徴の種類 | 名称 | 説明/意義 (地図及び記述に基づく) |

池 | 春風の池 | 潮入りの池、春の景観、桜(桜ヶ淵)と関連 |

池 | 秋風の池 | 潮入りの池、秋の景観、紅葉や蓮と関連 |

建物 | 春風館 | 詩歌の会などが催された館 |

築山 | 蓬瀛台 | 海を見渡す展望台、菅茶山が休憩 |

築山 | 望嶽台 | 富士山を望む展望台 |

庭園様式 | 回遊式庭園 | 池泉を中心に園路を巡りながら景観を鑑賞する形式 |

特徴 | 汐入りの庭 | 海水を引き込み潮の満ち引きで景観が変化 |

3. 文学と美術による描写:「浴恩園図記」と関連視覚資料

3.1 「浴恩園図記」の性格

「浴恩園図記」は、浴恩園を理解する上で重要な文献の一つです。朝岡旦嶠によって明治18年(1885)に写された一巻の写本(39cm)が存在します。「浴恩園図記」と「江戸浴恩園全圖」が浴恩園の詳細な記録であり、定信自身や江戸時代の文化・思想を理解するための重要な手がかりであると述べています。

小沢圭二郎が雑誌『風俗画報』(明治23年、第13号~第16号)において、松平楽翁公(定信)自身が記した「浴恩園記」を紹介していることに言及しています。この定信自筆の「浴恩園記」は、庭園の起源や設計思想に関する一次的な記述資料です。朝岡旦嶠による「浴恩園図記」は、この定信の「浴恩園記」の写し、あるいはそれと密接に関連する記述的な文章である可能性が高いです。したがって、本稿では「浴恩園図記」を、浴恩園に関する詳細な記述、特に定信自身の見解を含む可能性のある重要な文献として扱います。

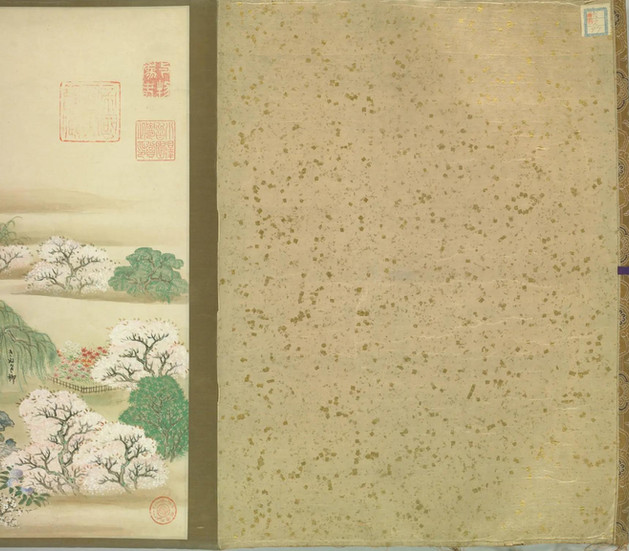

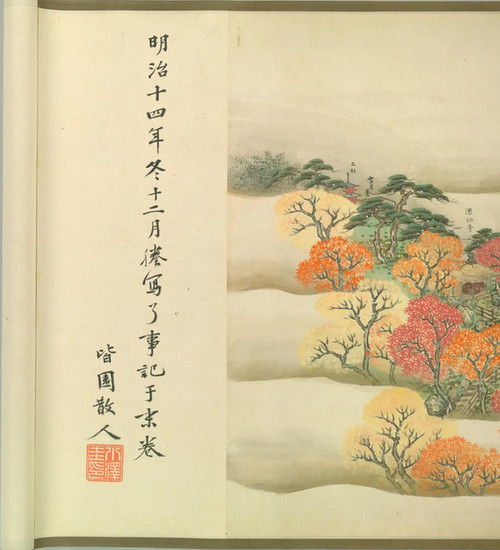

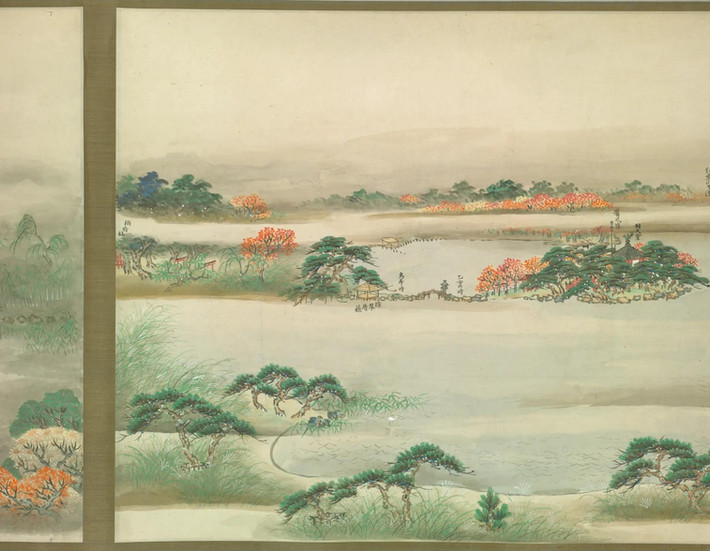

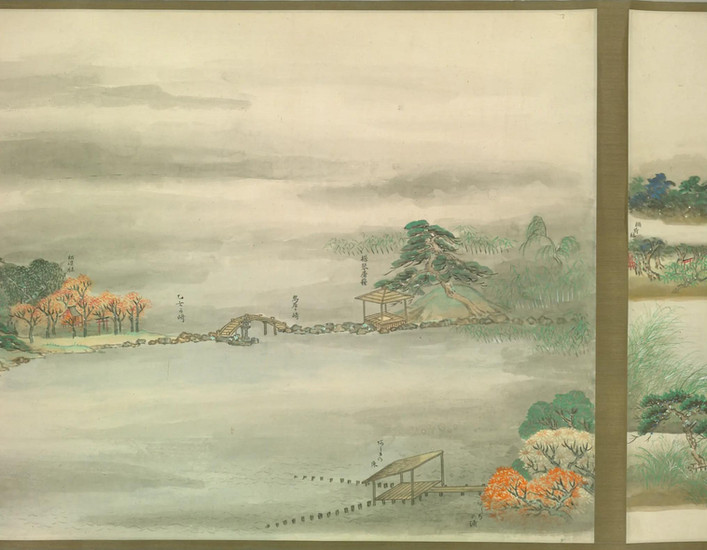

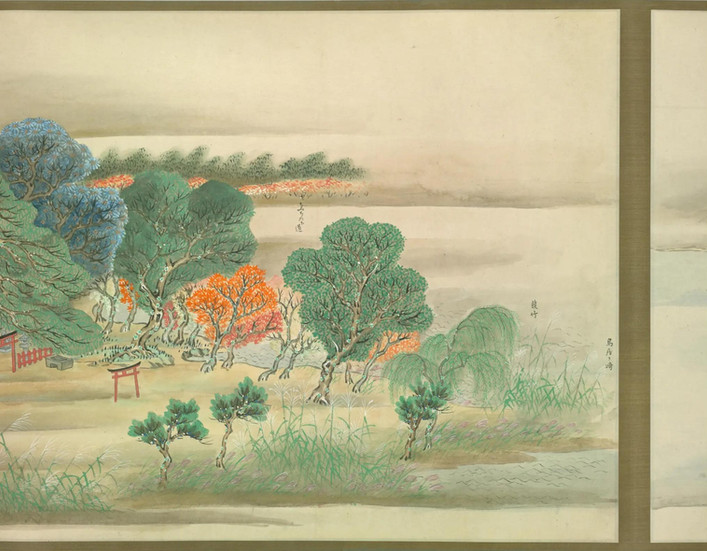

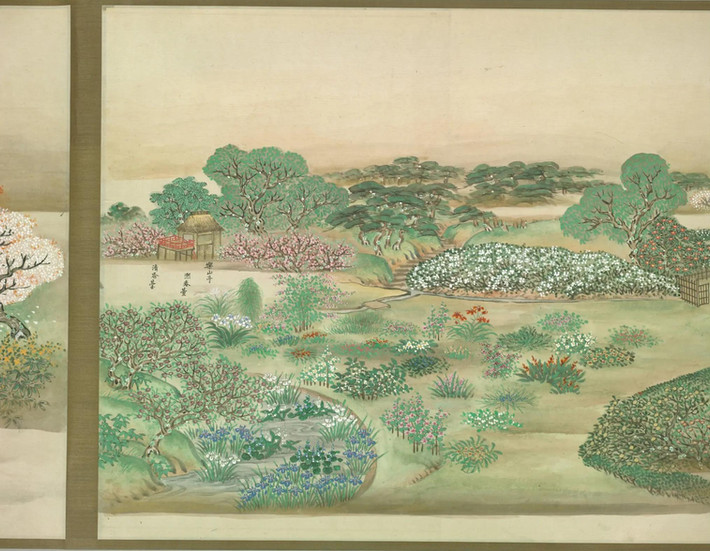

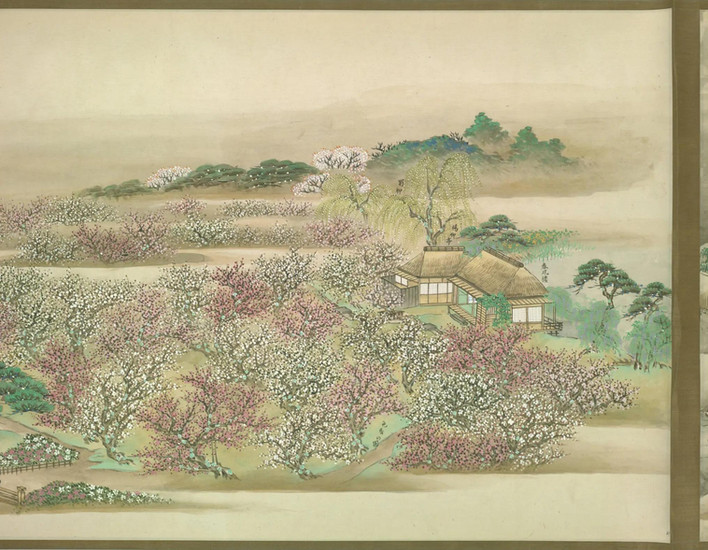

3.2 「浴恩園画記」と「浴恩園真景図巻」

日本美術史(江戸絵画史)、比較日本文化論の研究者・今橋理子氏の「江戸時代〈庭園画〉研究序説」によれば、「浴恩園画記」と題された、より包括的な集成の存在を明らかにしています。これは、元々一箱に収められた全18巻から成り、定信自身の明確な意図のもとに制作されたものです。

この集成には、谷文晁の弟子である星野文良(1798~18??)による二巻(全19図)から成る「浴恩園真景図巻」が含まれていました。この図巻は、桜や藤、山吹などが咲き誇る池辺の風景など、庭園の実際の景観を描写していました。星野文良はまた、菅茶山に贈られた「大明梅之図」も描いています。さらに、「浴恩園画記」には、和歌、漢詩、随筆、書蹟の巻物、そして驚くべきことに五種類(十巻)にも及ぶ膨大な植物の博物図譜も付属していました。

この「浴恩園画記」の存在、特に星野文良による詳細な図巻や広範な植物図譜は、一個人が自身の庭園を記録するために行った努力としては前例を見ないほどのものでした。これは単なる記録保持を超え、庭園の神髄を完全かつ理想化された形で保存しようとする試みであり、定信の体系的かつ学究的なアプローチを反映しています。18巻もの巻物からなるこの集成は、真景図、詩歌、随筆、書、そして10巻もの植物図譜という多様な内容を含んでおり 、私的な庭園の記録としては異例の規模と詳細さです。これが定信自身の「意向のもとに制作された」という事実は、庭園の物理的な姿、文化的な響き(詩歌や随筆)、そして植物学的財産といったあらゆる側面を捉えようとする、意図的で入念なプロジェクトであったことを示唆しています。それはあたかも、庭園の博物館あるいはアーカイブを創設するかのようでした。

浴恩園画記

広瀬蒙斎 著 ほか『浴恩園図記』,朝岡旦嶠 写,明治18 [1885]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2540999

浴恩園真景図巻 上・下 巻

星野文良 画『浴恩園真景』,酒井梅斎写,明治14. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2609725

3.3 テクストとイメージによる庭園解釈

これらの文献群は、浴恩園の雰囲気、四季折々の美しさ、そして定信が意図した体験を伝え、単なる地図を超えた豊かで多面的な理解を可能にします 。今橋理子氏の研究は、定信がこれらの文学的・美術的制作物を統合された全体として演出し、庭園を文学と絵画が融合する「場」としたことを強調しています。また、浴恩園に関連して「庭園紀行」という概念も提示しています。

4. 浴恩園を彩った植物

表3:浴恩園に関連する植物図譜の概要

図譜名 | 主な主題 | 作者 (原画・写) | 制作/編纂年代 (原・写) | 主要な特徴・意義 |

浴恩春秋両園櫻花譜 | 桜 | 谷文晁 (原画), 狩野良信 (写) | 文政5年頃 (1822頃) (原画), 明治17年 (1884) (写) | 124種の桜を収録、高い芸術性と植物学的価値 |

浴恩春秋両園梅桃雙花譜 | 梅・桃 | 不明 | 不明 | 浴恩園・春秋園の梅と桃を収録 |

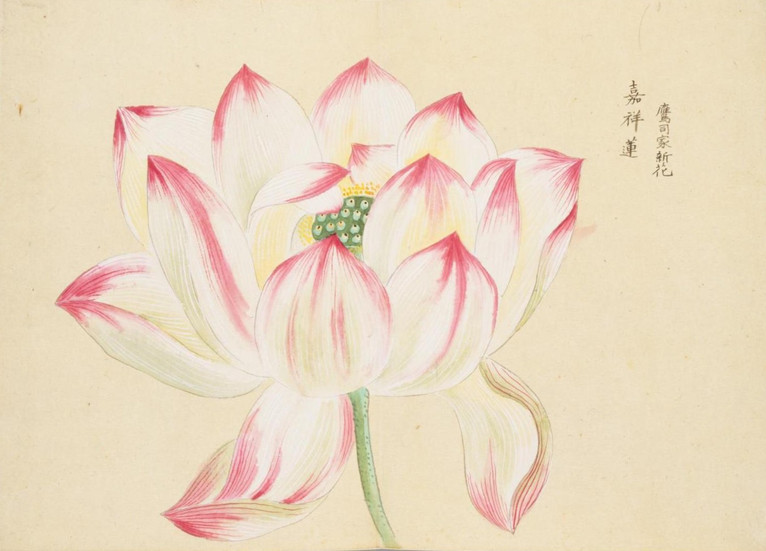

白川侯蓮譜 / 浴恩園蓮譜 | 蓮 | 不明 | 不明 | 珍しい品種を含む蓮を多数収録、仏花以外の観賞価値を高めた |

4.1 定信の植物への情熱:収集家にして記録者

松平定信は植物に関する深い知識を持ち、浴恩園のために珍しい多様な植物を積極的に収集しました。江戸時代は、平和の到来、知的好奇心の高まり、そして諸国産物帳のような実用的な関心から、植物図譜や博物学が隆盛した時代でした。定信の活動も、この大きな文化的潮流の一部と見なすことができます。詳細な植物図譜の制作は、浴恩園の植物相に対する彼の取り組みの重要な側面でした。

定信が桜、梅・桃、そして蓮といった特定の植物群に対して専門的な図譜を作成したことは、彼の植物コレクションに対する体系的、ほとんど学芸員的なアプローチを示しています。これは単に美しい庭園を持つこと以上に、これらの植物について研究し、分類し、知識を保存することを目指したものであり、江戸時代における博物学の精神の高まりを反映しています。このような図譜の制作は、平和な江戸時代における学問の振興や諸国産物帳の編纂といった、より広範な知的活動と軌を一にするものでした。特に、それまで「品種も多くは知られていなかった」蓮を多数集め、「美しい図譜」を作成した という事実は、学術的かつ美的な記録への意欲を示しています。

4.2 「浴恩春秋両園櫻花譜」

この図譜は、定信の浴恩園と春秋園(別の庭園)で栽培されていた桜の品種を詳細に記録したものです。とによれば、124種類もの桜が掲載されていました。原画は高名な画家、谷文晁(1763-1840)によるもので 、国立国会図書館デジタルコレクションなどで閲覧可能なものは、明治17年(1884)に狩野良信が写したものなど、写本が多いです。定信編纂、文晁原画による原図譜の成立は文政5年(1822)頃と推定されます。この図譜は、当時の園芸技術と桜を描く芸術的水準の高さを示すものであり、現在では稀少または失われた可能性のある品種の貴重な記録となっています。

「浴恩春秋両園櫻花譜」の制作に谷文晁のような当代一流の画家を起用したことは、これらの植物記録を重要な芸術作品の域にまで高めています。谷文晁は「江戸後期画壇の巨匠」であり、そのような画家に植物図譜を依頼するということは、単なる正確な描写を超えた高い芸術性を求めたことを意味します。この投資は、図譜を単なる記録から、科学と芸術を融合させた価値ある文化財へと変貌させました。これは、定信の広範な文化後援と、質の高い永続的な遺産を創造しようとする彼の願望と一致します。図譜の美しさはまた、知識をより親しみやすく、鑑賞に値するものとしたでしょう。

収録された品種としては、香花櫻、紅普賢、壽星さくら、白雲峯、大鵬、薬の園、寒山大木、曙桜、壬生平野浅黄桜、酔楊妃、金王、名古屋黄櫻、隅田川匂ひ桜、鞍馬遅櫻などが挙げられます 。

[松平定信] [編]『浴恩春秋両園櫻花譜』,狩野良信 写,明治17 [1884]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2542399

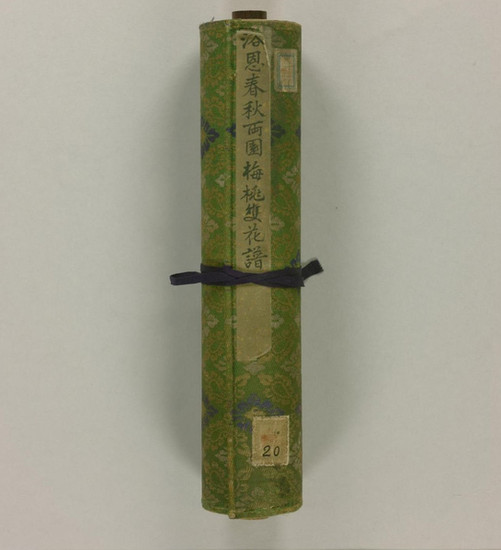

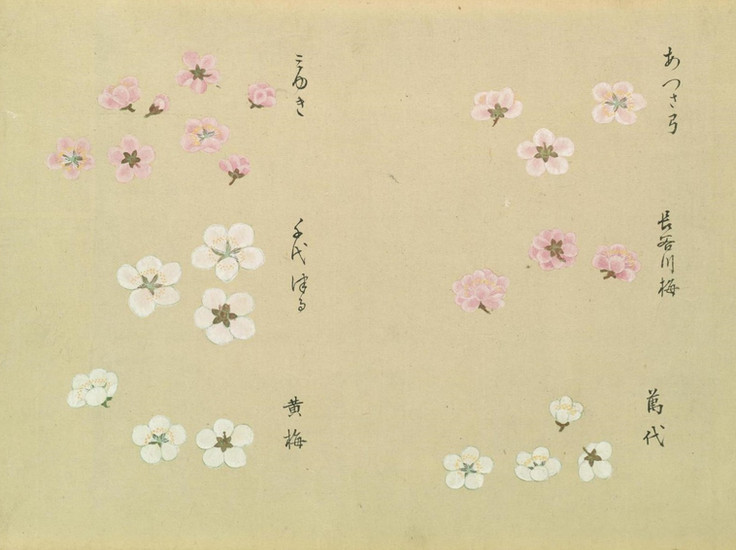

4.3 「浴恩春秋両園梅桃雙花譜」

この図譜は、浴恩園と春秋園で栽培されていた梅と桃の品種を記録したものです。作者や正確な制作年は不明とされていますが、明らかに定信のコレクションの一部です。桜の図譜を補完し、定信が栽培した花木の幅広さを示すものであり、東アジア文化における梅や桃への伝統的な愛好を反映しています。図示された品種には、都しほり、水緋緑、水仙梅、なつころも、十八公、大内裏などがあります。

『浴恩春秋両園梅桃雙花譜』,朝岡且[キョウ],[1884]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2540805

4.4 「白川侯蓮譜」(浴恩園蓮譜)

この図譜は、浴恩園の蓮の品種に特化したものです。白河藩主であったことから白川侯としても知られる定信は、蓮に特別な関心を寄せていました。定信は、当時はあまり知られていなかった多くの蓮の品種を収集し、それらの伝統的な仏花としての役割を超えて、その観賞価値を高めました。この図譜は、彼の鑑識眼の証左です。

「白川侯蓮譜」に見られるような蓮への特別な注力、そして多様な品種を収集し記録する努力は、日本におけるこの花の美的・園芸的評価を拡大する上で先駆的な役割を果たしたことを示しています。それまで蓮は主に仏花として扱われ、また品種も多くは知られていなかった蓮を多数集めた定信が、それらのために美しく詳細な図譜を作成したことは、蓮の多様な形態と美しさを強調し、より広範な関心を促すものでした。この収集、整理、記録という行為は、蓮の文化的認識を純粋に象徴的な宗教植物から、園芸的・美的な関心の対象へと移行させる、あるいは拡大させる試みと見なすことができます。

収録品種としては、明治36年(1903)の販売目録にも記載され、江戸時代の栽培が示唆される紅万々 、江戸時代に広く普及し、定信が愛培したと伝えられる桜蓮(白川紅蓮)などが知られます。この図譜自体が、これらの品種の普及と記録に貢献しました。

白川侯蓮譜』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286941

5. 文化交流の拠点としての浴恩園

5.1 文人たちのサロン:集いと交流

浴恩園は、単なる私的な庭園に留まらず、活気ある文化・芸術活動の拠点として機能しました。定信は学者、詩人、画家などの文化人を頻繁に庭園へ招き 、書画会、歌会、茶会などを催しました。このように浴恩園は、文化的なパフォーマンスと知的交流のための意図的に設計された舞台でした。定信は庭園を積極的に活用して芸術や文学を後援し、文化的な指導者としての自身のイメージを強化するとともに、彼の周りに活気に満ちた知的コミュニティを育成しました。これは、芸術のパトロンとしての大名の広範な役割と一致しますが、定信の個人的な関与と招かれた客人の知的レベルの高さは、特に高度な取り組みを示唆しています。

5.2 菅茶山の来訪:文化交流の一例

文化12年(1815)、高名な儒学者であり詩人でもあった菅茶山が、定信の招きに応じて浴恩園を訪れました。定信は、彼の日記『花月日記』に記しているように、茶山の詩才を求めて招いたのでした。茶山は庭園を案内され、春風の池を眺め、蓬瀛台で休息した後、春風館で定信を待ちながら詩作にふけりました。

定信は茶山に「大明梅」の枝と和歌を贈り、茶山は漢詩でこれに応じました。

定信の和歌:「故郷を 思うもしばし なぐさめよ むめ(梅)の色香は よしあさくとも」

茶山の漢詩:「雪後江城風剪々 蘆芽未サツ 梅猶晩 頼因侍史詠歌佳 早已名園春不浅」

その後、二人は望嶽台から富士山を眺めたといいます。贈られた梅は後に接ぎ木されたと伝えられます。この菅茶山の訪問に関する詳細な記録は、庭園での詩的な交流を目的とした著名な学者への意図的な招待を示しており、定信自身の日記にも記録されていることから、浴恩園が文化交流の場として積極的に活用されていたことがわかります。

5.3 定信の包括的な姿勢:社会規範の打破

浴恩園の特筆すべき点の一つは、定信が身分に関わらず、男女双方に庭園への立ち入りを許可していたことです。これは当時の社会規範を打ち破るものであり、多くの大名庭園が排他的であったことを考えると、進歩的な姿勢であったと言えます。この方針は、定信が白河に築いた南湖公園が「士民」に開放されていたこととも共通します。

この、より広範な人々(異なる社会階層や性別を含む)に浴恩園を開放するという定信の決定は、典型的な大名の慣行からの大きな逸脱でした。これは、美の共有という根底にある哲学、あるいは仁政と包括性のイメージを投影したいという願望を示唆している可能性があり、彼の儒教的理想、あるいは巧みな広報戦略とさえ結びつくかもしれません。「浴恩園」という名称も、この考え方と関連している可能性があります。

6. 浴恩園の衰退と再発見

6.1 敷地の変容

文政12年(1829)、江戸の大火(文政の大火)により浴恩園の建造物は焼失しました。しかし、庭園の主要な特徴であった二つの池は、大きな損傷を免れたとされています。定信も同年に没しました。

明治維新(1868)後、浴恩園の敷地は海軍用地となり、海軍兵学校、海軍大学校、海軍省、海軍経理学校などの施設が置かれました。この地は「海軍発祥の地」としても知られるようになりました。

その後、関東大震災(1923)で被害を受け 、日本橋にあった魚市場がこの地に移転し、東京中央卸売市場、通称「築地市場」が開設されました。この際に、庭園の池は埋め立てられたと考えられます。

浴恩園の敷地の変遷は、日本の主要な歴史的転換を反映しています。大名の文化的聖域から海軍近代化の中心地へ、そして都市商業の重要な拠点へと変わりました。この一つの土地における歴史の重層は、敷地自体を東京の都市開発物語における重要な場所としています。庭園は江戸大名文化の頂点を代表し 、明治政府による海軍施設への転用は19世紀後半から20世紀初頭にかけての日本の急速な近代化と軍事化を象徴しています。その後の1923年の震災後の築地市場の設立は、東京の回復力と大都市としての成長、そして変化する経済的ニーズを示しています。各段階で物理的には以前のものが多く失われましたが、痕跡と記憶は残り、複雑な歴史的パリンプセストを形成しています。

6.2 記憶と遺産としての浴恩園

物理的な姿を失ったにもかかわらず、浴恩園はその歴史的重要性が認識され、大正15年(1926)4月26日に東京都指定旧跡となり、その後も昭和27年(1952)と昭和30年(1955)に標識設置や史跡指定がなされました。旧築地市場内の水神社の石垣には、庭園を描いた銅版画が保存されており、また、浴恩園の築山に海軍省の旗が掲げられたことを記念する「旗山」の碑も水神社内にあるといいます。

浴恩園とその関連資料は、今橋理子氏のような研究者によって現代でも研究対象とされ続けており、特にその美術と文学に関する著作があります。近年では、旧市場跡地の再開発計画の中で浴恩園の遺産を認識し、潜在的に復元しようとする動きもあり、「築地市場跡地再開発『浴恩園』を再生させる会」のような団体がその保存を訴えています。

この浴恩園への持続的な関心は、初期の史跡指定から現代の市民による復興運動に至るまで、定信と彼の「天下の名園」に関連する強力な文化的記憶を浮き彫りにしています。これは、失われた遺産に対する社会的な評価と、物理的な形が失われた後も過去の文化的成果と結びつきたいという願望を示しています。庭園は比較早い段階(1926)で史跡に指定されており、21世紀における学術研究 や保存団体 の存在は、継続的な魅力を示しています。「天下の名園」という言葉は、それが持っていた重要な評判が今も残っていることを示唆しています。この記憶と擁護の持続性は、浴恩園と定信の文化的影響力を物語っており、庭園の重要性がその物理的な存在を超え、記録された歴史とそれが表した理想の中に存在することを示しています。

7. 結論

7.1 浴恩園の多面的な重要性の再確認

浴恩園は、その規模、潮入りの池のような洗練された設計、そして自然美と人工美の統合において、江戸時代の造園芸術の傑作でした。それはまた、経世家、学者、審美家、植物学者、そして文化の庇護者という、松平定信の複雑な人格を深く反映した空間でもありました。さらに、当時の知的・芸術的生活において役割を果たした活気ある文化サロンでもありました。

7.2 歴史的資料の計り知れない遺産

「浴恩園図記」、「江戸浴恩園全圖」、「浴恩春秋両園櫻花譜」、「浴恩春秋両園梅桃雙花譜」、そして「白川侯蓮譜」は、この失われた庭園の記憶と詳細を保存する上で決定的な役割を果たしています。これらの資料は単なる記録ではなく、それ自体が歴史的成果物であり、江戸時代の地図製作、記述文学、美術的実践(谷文晁、星野文良)、植物学的知識、そして文化創造と遺産形成という行為そのものへの洞察を提供します。これらは、現代の我々が庭園の魅力を「再発見」し、定信の時代の価値観や美意識に思いを馳せることを可能にします。

定信によって計画された浴恩園の包括的な記録は、先見の明のある行為であり、それによって「失われた」庭園が数世紀後も驚くほどの「存在感」と影響力を保つことを可能にしました。これは、文化保存と歴史理解における記録管理実践の決定的な役割を浮き彫りにしています。庭園は火災や再開発によって物理的に失われましたが、詳細な地図(「江戸浴恩園全圖」)、記述的記録(「浴恩園図記」/「浴恩園記」)、美術的描写(「浴恩園真景図巻」)、そして植物図譜(各種の譜)のおかげで、我々はその形態、植物相、そして文化的営みをかなりの程度まで再構築することができます。定信によるこの豊かな記録アーカイブの意図的な作成は、効果的に庭園の「来世」を保証しました。これは、記録がいかに物理的な破壊を超越し、将来の世代が過去の文化的成果と関わることを可能にするかという強力な例証となっています。

7.3 浴恩園:インスピレーションと研究の継続的源泉

浴恩園に対する学術的および一般の関心が継続していることは、その永続的な文化的意義を強調しています。その記録を通じて明らかにされる浴恩園は、美学、自然、文学、社会的相互作用、そして科学的探求さえもが、松平定信のような強力な文化的人物の指導的ビジョンの下で深く絡み合い、相互に強化し合っていた、包括的な江戸時代の世界観を具現化しています。庭園の設計は、自然の要素(潮入りの池、富士山の眺め)と芸術的な人間の介入(築山、名付けられた場所)を組み込んでいました。それは文学創造と鑑賞の場(歌会、刻まれた柱)であり、植物学的研究と記録(各種の譜)を育みました。そして、一部の社会的境界を越えた社会的相互作用の空間でもありました。これらの側面はすべて分離しておらず、浴恩園の体験に統合されており、定信によって推進されたまとまりのある文化的ビジョンを反映していました。この包括的なアプローチは、当時の多くの偉大な文化的成果の主要な特徴です。

浴恩園の物語――その創造、繁栄、喪失、そして資料を通じた再発見――は、文化遺産、記憶、そして芸術と自然の永続的な力について、貴重な教訓を与えてくれます。

江戸浴恩園全圖

『江戸浴恩園全圖』,小沢圭 写,明治17 [1884]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9367513