国学者・賀茂真淵と植物:古道の探求が育んだ深淵

- JBC

- 6月29日

- 読了時間: 12分

はじめに:花と心、古の響き

日本において、自然、特に植物は、単なる美の鑑賞に留まらず、人々の心と深く結びついてきました。古来より、植物は喜びや悲しみ、季節の移ろいを映し出す鏡であり、私たちの精神性を育む源でもあります。では、この豊かな自然との関わりの根底には、どのような思想が息づいているのでしょうか。

江戸時代中期、一人の国学者が日本の古典を深く探求し、日本人と自然、特に植物との根源的な関係性を解き明かそうとしました。その人物こそ、賀茂真淵(かものまぶち)です。真淵の学問は、外来思想に染まる以前の「古の道」を追求し、その中に息づく自然への純粋なまなざしを再発見する旅でした。本稿では、賀茂真淵の生涯と業績を紐解きながら、彼がいかに植物を介して日本の精神性を探求し、それが現代の日本人の自然観にどのような深い意味をもたらしているのかを探ります。

1. 賀茂真淵とは:国学の礎を築いた巨人

賀茂真淵(元禄10年 (1697) - 明和6年 (1769))は、江戸時代中期の国学において極めて重要な位置を占める学者であり、歌人です。賀茂真淵は、荷田春満(かだのあずままろ)、本居宣長(もとおりのりなが)、平田篤胤(ひらたあつたね)とともに「国学四大人(しうし)」の一人に数えられ、国学の基礎を築いた功績は計り知れません。※「四大人」は(したいじん、ようし、よはしらのうし)とも読まれます。

真淵の学問の核心は、儒教や仏教といった外来思想、すなわち「からごころ」の影響を受ける以前の、日本固有の純粋な精神、「やまとごころ」を探求することにありました。真淵が生きた江戸時代は、儒教が幕府や藩を支える教学とされていた時代です。そのような中で、『古事記』『日本書紀』『万葉集』などの日本の古典を実証的に研究し、そこに息づく古代の思想や文化を明らかにすることで、日本人本来の生きるべき道を見出そうとしました。

真淵の学問的方法論は、「古言(古の言葉)によって古意(古の意味や心)を知り、古意によって古道(古の道理)を明らかにする」という「古言―古意―古道」の体系として集約されます。真淵はこの方法論に基づき、『語意考』、『歌意考』、『国意考』、『書意考』、『文意考』など「五意」と総称される数々の重要な著作を著しました。これらの著作は、古代日本の言葉の真意を解き明かし、その中に宿る精神性を現代に伝えるための羅針盤となりました。

また、真淵は教育者としても傑出しており、その門下生は300人を超え、「県門(けんもん)」または「県居学派(あがたいがくは)」と称されました。その中には、後に国学を大成する本居宣長もおり、真淵の学問が後世に与えた影響は計り知れません。真淵の学問は、単なる歴史研究に留まらず、日本のアイデンティティを再構築しようとする壮大な試みであり、その探求の過程で、真淵は自然、特に植物へと深く目を向けることになります。なぜなら、自然は人為的な加工や外来思想の影響を受けない、最も「古道」に近い存在と見なされたからです。

語意考

国立公文書館デジタルアーカイブ 語意考 https://www.digital.archives.go.jp/file/1237120

国意考

国立公文書館デジタルアーカイブ 国意考 https://www.digital.archives.go.jp/img/3143977

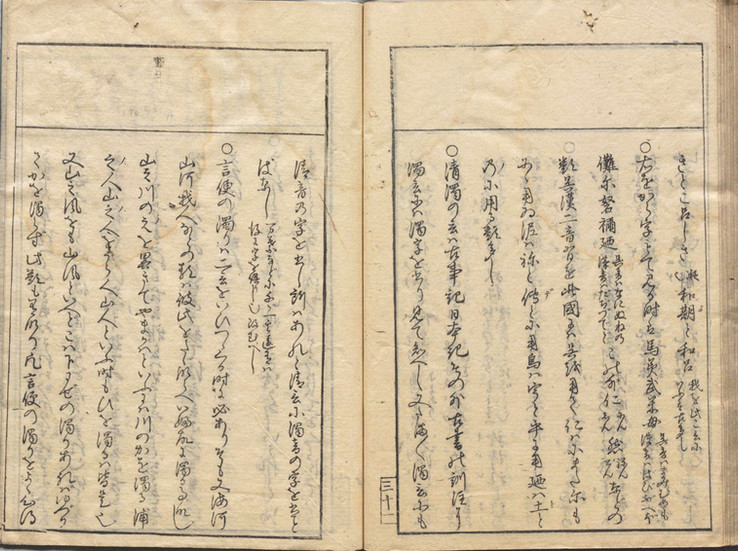

歌意考

国立公文書館デジタルアーカイブ 歌意考 https://www.digital.archives.go.jp/img/1226516

2. 賀茂真淵と植物:万葉集に息づく自然へのまなざし

2.1. 生涯と学問の背景:古道を求めた道のり

賀茂真淵は元禄10年(1697)、遠江国敷智郡浜松庄伊場村(現在の静岡県浜松市)に、賀茂神社の神職である岡部家の分家として生まれました。この神職の家系に生まれたことは、真淵が幼少期から日本の土着信仰である神道に触れ、自然を神聖なものとして捉える感性を育む土壌となったと考えられます。この生来の精神性が、後に儒教や仏教といった外来思想を排し、自然と一体となった「古道」を追求する素地を形成したと推察されます。

真淵の学問の転機は、荷田春満の弟子であった杉浦国頭(すぎうらくにあきら)のもとで手習いを始めた宝永4年(1707)に訪れます。その後、享保8年(1723)に春満本人と出会い、国学への道が開かれました。享保10年(1725)には浜松の脇本陣梅谷家の養子となりますが、学問への志を捨てきれず、享保17年(1732)に実父の死を機に梅谷家を出て、学問の道へと進みます。元文2年(1737)には江戸へ移り、延享3年(1746年)には八代将軍徳川吉宗の次男である田安宗武(たやすむねたけ)に和学御用として仕えることになります。この将軍家との繋がりは、真淵に安定した研究環境と学問的な権威をもたらし、その後の研究活動を大きく後押ししました。

真淵の学問の主軸は、一貫して『万葉集』の研究にありました。『万葉集』を、古代日本の言葉、精神、そして生活様式が最も純粋な形で息づく宝典と見なし、この研究を通じて、人間と自然との根源的な関係性を深く理解しようとしました。真淵にとって『万葉集』は単なる歌集ではなく、外来思想に染まる以前の「やまとごころ」が宿る、生きた教科書だったのです。

万葉考

万葉集遠江歌考

賀茂真淵『万葉集遠江歌考』,文政3 [1820]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2535949

2.2. 県居(あがたい)の庭と万葉植物:学びと実践の場

賀茂真淵が江戸に構えた住居は「県居(あがたい)」と名付けられました。この住居は、あえて「田舎風」に造られ、茅葺きの屋根を持つなど、彼の自然への志向と「ますらをぶり」の精神を体現していました。真淵は、この「県居」に住まう先生として、門人たちから「県居の翁」と呼ばれ、その号は彼の代名詞となりました。

この「県居」の庭は、単なる鑑賞のためではありませんでした。そこは、真淵が「研究の対象としていた万葉集の歌に詠まれた植物を収集し植えていた」という、まさに「生きた実験室」でした。真淵は、自身の学問的方法論である「古言―古意―古道」を実践するために、文献上の知識だけでなく、実際に植物を観察し、五感を通して古代の言葉が持つ「古意」をより深く理解しようとしました。万葉集に詠まれた植物を自らの庭で育てることで、歌に込められた古代人の感情や自然観を、肌で感じ取ろうとしたのです。

真淵は門人たちを招いて月見の宴を催すなど、その庭は学問の場であると同時に、自然を介した共同体形成や美意識の共有の場でもありました。真淵の自然観は弟子たちにも深く影響を与え、彼らの精神性に根付いていきました。例えば、門人である内山真龍(うちやままたつ)が、真淵邸前の山桜を詠んだ歌が「一生の思い出」となったエピソードは、真淵の教えが弟子たちの心に深く刻まれたことを示しています。

真淵が万葉植物を庭に植えた行為は、単なる植物学的な興味や庭園趣味を超えた、真淵の学問と哲学の具現化でした。古代日本の精神性(「古意」)を理解するためには、文献研究だけでなく、古代人が実際に触れ、感じたであろう自然環境を自ら体験し、五感で捉えることが不可欠であるという彼の信念がそこにはありました。この実践的なアプローチは、現代の「万葉植物園」のような文化施設に繋がる、先駆的な試みであったと言えます。真淵の庭は、知識を深める場であると同時に、古代の「おのずから」の精神を現代に呼び覚ますための聖域でもあったのです。

3. 賀茂真淵の植物観と文化的意義:古意と自然の調和

3.1. 万葉集にみる「ますらをぶり」と自然

賀茂真淵は、『万葉集』の歌風を「ますらをぶり」と高く評価しました。これは、男性的でおおらか、荒々しく力強い風格を指し、『古今和歌集』に見られる女性的で優美な「たをやめぶり」と対比されるものです。真淵は、この「ますらをぶり」の中に、古代日本人の「高く直き心」を見出しました。それは、私心のない高貴で真っ直ぐな精神であり、素朴で自然な心情の表れであると捉えられました。

真淵は、万葉集における自然描写が、この「ますらをぶり」の精神と深く結びついていると考えました。古代人は、自然をありのままに受け止め、その中で生じる感情を飾らずに表現しました。自然は単なる背景ではなく、人間の喜怒哀楽を映し出す鏡であり、その一体感が「古意」の核心であると真淵は説きました。例えば、庭の萩が咲き、秋風が吹くたびに散っていく様子を詠んだ歌「わが屋戸の 萩咲きにけり 秋風の 吹き来るごとに 散りかふらしも」には、萩の散る儚さに人生の移ろいを重ねる古代人の感性が表れています。また、「うらうらとのどけき春の心よりにほひいでたる山ざくら花」の歌には、春の天地の心が花として現れるという、自然と精神の融合が描かれています。

真淵にとって「ますらをぶり」は、単なる文学的様式に留まらず、古代日本人の理想的な生き方、すなわち「古道」を体現するものでした。真淵が万葉集の自然描写にこの精神を見出したのは、自然が人為的な装飾や外来の倫理観に縛られず、ありのままの感情や力強さを表現する場であると考えたからです。これは、儒教的な「修身」や感情の抑制を重んじる当時の風潮に対する、真淵からの根源的な問いかけであり、自然と人間が一体となる「やまとごころ」への回帰を促す思想的背景がありました。日本の美意識においては、形式美よりも、植物そのものが持つ生命力や季節の移ろいを素直に感じ取る感性の重要性を示唆しています。

3.2. 自然と一体となる「古道」の精神

賀茂真淵の思想の中核である「古道」は、儒教や仏教といった外来思想が流入する以前の、日本固有の純粋な生き方、精神性であると深く掘り下げて解説されました。真淵は、この「古道」を「天地自然の道」と同一視しました。真淵は、万葉集を読み解くことで、人間が天地万物の「おのずから」(自ずからなるあり方、自然な成り行き)に従い、調和して暮らしていた古代の姿を再発見できると主張しました。

真淵の哲学における「ありのままの自然な感情」の重要性は、特に強調されるべき点です。真淵は、人為的な「こしらえた世」や、感情を偽ったりごまかしたりする行為を批判しました。古代人が持っていた素朴で飾り気のない感情表現こそが、真の「やまとごころ」であると考えました。儒教が人為的な秩序や感情の抑制を重んじるのに対し、真淵は「ありのままの自然な感情」を是としました。この根本的な思想的対立こそが、真淵の自然観を単なる美意識ではなく、日本の精神性を再定義しようとする壮大な哲学的試みへと昇華させています。

古代日本人が自然を「自分と切り離された単なる対象として見るのではなくおのずからを感じつつ見る」という、主体と客体が融合したような自然観を持っていたことを真淵は指摘しました。これは、現代の日本人の自然観にも通じる根源的な感性であり、自然を畏敬し、その循環の中に自らを位置づける日本文化の深層を形成しています。

結論として、真淵の「古道」とは、外来思想によって失われた、自然と一体となった日本人本来の精神性を取り戻すための呼びかけでした。そして、植物はその精神性を理解するための重要な手がかりであり、古代人の感情や生活、そして自然との関係性を映し出す生きた証として捉えられました。

3.3. 現代に繋がる自然観への示唆

賀茂真淵の植物観と「古道」の精神は、現代日本の自然観に深く継承され、多大な示唆を与えています。真淵の提唱した「素朴で自然な心情」や「ありのままの自然な感情」を重んじる思想は 、生け花や盆栽、庭園設計など、日本の自然と関わる文化における「自然のままの美」や「わび・さび」といった美意識の根底に流れています。これは、人為的な加工を最小限に抑え、植物本来の姿や生命力を尊重する日本の美意識に通じるものです。

現代に存在する「万葉植物園」は、賀茂真淵が「県居」の庭で万葉植物を研究対象として植えた実践の延長線上にあると言えます。奈良の春日大社神苑にある万葉植物園は、約300種の万葉植物とそれを詠み込んだ歌を展示し、古代の文学と現代の植物への関心が連綿と繋がっていることを具体的に示しています。また、市川市の万葉植物園のように、万葉集に詠まれている植物を集め、和歌とともに展示する施設も存在します。これらの場所は、真淵の思想が単なる歴史的事実ではなく、現代にも生きる文化的な潮流であることを強調しています。

賀茂真淵が提唱した「ありのままの自然な感情」や「おのずから」に寄り添う自然観は、現代の日本文化、特に植物との関わりにおける美意識の根源的な部分を形成しています。これは、単なる歴史的な影響というよりも、古代から現代へと続く「日本人の自然との共生」という文化的な流れの重要な一端を担っていると言えるでしょう。現代の「万葉植物園」の存在は、真淵の学問と実践が、時代を超えて人々の自然への関心や文化的な探求心を刺激し続けている具体的な証拠です。賀茂真淵の植物観は、現代の私たちが日本の自然との関わりをより深く理解し、その本質的な魅力を再発見するための貴重な視点を提供します。真淵の教えは、植物を単なる装飾としてではなく、日本の精神性や歴史と繋がる生きた存在として捉えることの重要性を教えてくれるのです。

おわりに:古の知恵が彩る未来

賀茂真淵は、『万葉集』の深い研究と「古道」への探求を通じて、自然と深く結びついた日本人本来の精神性を明らかにしました。彼の植物観は、単なる植物学的な興味に留まらず、「天地自然の道」と「古意」を体現する哲学的、精神的なものでした。

真淵の洞察は、現代の私たちが日本の自然と植物を鑑賞する際に、より深い精神的な豊かさをもたらします。彼の「古の知恵」は、現代の私たちの生活や未来を彩る存在であると言えるでしょう。植物が咲き誇り、散りゆく姿、あるいは力強く根を張るその生命力の中に、古代の人々が感じた「おのずから」の美しさや、飾らない「高く直き心」を見出すことができます。

日本の自然と植物への関わりは、単なる視覚的な美しさだけでなく、その背後にある思想や精神性に触れることで、より一層その魅力を増します。読者の皆様には、万葉集や日本の植物に触れる際に、賀茂真淵が示したような「古の心」に思いを馳せ、新たな発見と感動を得ることを心より願っています。