『万葉集』に息づく植物の魂:鹿持雅澄『万葉集品物図絵』が誘う古の園芸世界

- 2024年4月15日

- 読了時間: 13分

更新日:2025年6月11日

1. 古の植物世界への誘い

日本の豊かな自然と、それに寄り添い、感情を託してきた日本人の心。古くから花や植物は、私たちの生活、文化、そして精神に深く根ざしてきました。中でも、日本最古の歌集『万葉集』は、その時代の自然観や人々の暮らしを鮮やかに映し出す宝庫です。しかし、千年以上前の歌に詠まれた植物たちが、実際にどのような姿をしていたのか、想像することは容易ではありません。

本記事では、江戸時代後期に生きた一人の国学者、鹿持雅澄(かもち まさずみ)が、その深い学識と情熱を注ぎ込んで生み出した稀有な画譜、『万葉集品物図絵(まんようしゅうひんぶつずえ)』に焦点を当てます。この画譜は、単なる植物図鑑を超え、『万葉集』の世界を視覚的に、そして精神的に深く理解するための画期的な試みでした。雅澄の視点を通して、いにしえの人々が愛でた植物の姿と、そこに込められた日本の花卉・園芸文化の真髄を探求し、現代に生きる私たちへと繋がるその魅力を紐解いていきます。

2. 『万葉集品物図絵』とは:歌と絵が織りなす古の植物図鑑

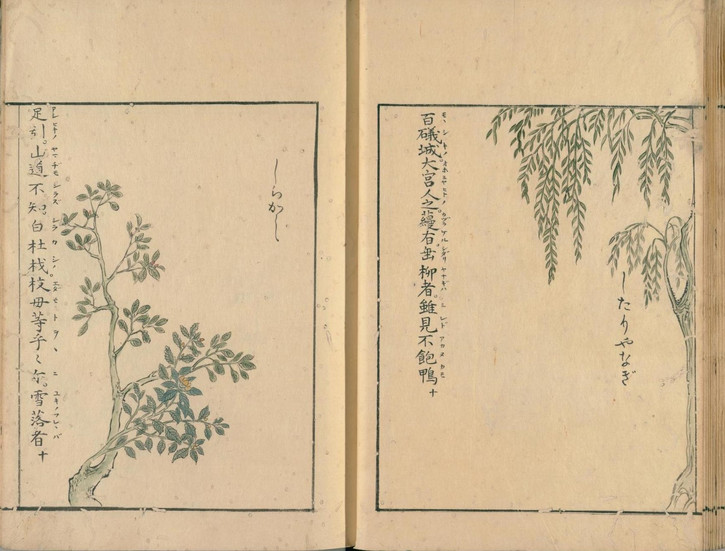

鹿持雅澄の『万葉集品物図絵』は、『万葉集』に詠まれた植物や動物を絵と解説で紹介する画譜です。この画譜は、単なる植物図鑑の枠を超え、『万葉集』の歌の世界をより深く理解するための手助けとなることを目的として制作されました。

2.1 画譜の構成と内容

『万葉集品物図絵』は全3巻から構成され、そのうち第1巻と第2巻には植物が、第3巻には動物が彩色で描かれています。国立国会図書館デジタルコレクションには74枚の図が収蔵されています。描かれている品物の種類は、草木、花、鳥、魚、虫など多岐にわたり、合計235品が図示されています。

この画譜が「植物図絵」ではなく「品物図絵」と称されている点は、雅澄の学問的視野の広さを示唆しています。彼は『万葉集』に登場する自然界のあらゆる要素を網羅的に捉え、視覚的に記録しようと試みました。これは、単なる植物学的な関心に留まらず、古代の自然環境全体、ひいてはその時代の「モノ」(存在するもの)に対する人々の認識や文化を包括的に理解しようとする、博物学的な野心があったことを物語っています。

2.2 画期的な特徴

『万葉集品物図絵』は、その制作意図と手法において、当時の学術水準を超えた画期的な特徴を備えています。

まず、その網羅性と正確な描写が挙げられます。『万葉集』に登場する多種多様な植物が収録されており、その網羅性は非常に高いと評価されています。植物の形態や特徴が詳細かつ正確に描かれており、当時の植物学的な知識が反映されています。雅澄は写生にあたり、対象物の特徴を正確に捉え、細部まで丁寧に描写することに努めました。例えば、鳥の絵では、体格の大小、尾羽の長さ、趾(あしゆび)の高さなど、細かな点まで観察し、描写しています。

次に、歌との密接な関連性が特筆されます。各植物の絵には、その植物が詠まれている『万葉集』の歌が添えられています。これにより、読者は植物の姿と歌の内容を同時に鑑賞し、歌に込められた情景や感情をより鮮明に感じ取ることができます。この手法は、単なる文字情報だけでは伝わりにくい歌の世界を、視覚的な情報と結びつけることで、より深い没入と理解を可能にしました。これは、科学的な観察と文学的な解釈を融合させる、極めて高度な学際的アプローチと言えます。雅澄は、単に植物を識別するだけでなく、歌に詠まれた植物が持つ文化的な意味合いや、古代人の感情との繋がりを視覚的に表現しようとしたのです。

さらに、解説の充実もこの画譜の価値を高めています。植物の名称、特徴、生育環境、そして『万葉集』における意味合いなどが丁寧に解説されており、『万葉集品物解』(文政10年・1827年成立)が対応する解説書として存在します。これにより、植物に関する知識だけでなく、『万葉集』の文学的な側面についても深く学ぶことができます。

これらの特徴が示すのは、この画譜が単なる学術資料に留まらない、多層的な価値を持つ文化遺産であるということです。当時の植物学や本草学の研究成果が取り入れられており、学術資料としても高い価値を持ちます。また、『万葉集』研究においても、歌に登場する植物の同定に貢献し、その解釈を深める上で重要な役割を果たしています。

3. 作者・鹿持雅澄と時代背景:知への情熱が紡いだ大著

『万葉集品物図絵』の生みの親である鹿持雅澄は、激動の江戸時代後期に、並々ならぬ知的好奇心と情熱をもって学問に生涯を捧げた人物です。

3.1 鹿持雅澄の生涯と学問:貧困を乗り越え、万葉に捧げた人生

雅澄は寛政3年(1791)4月27日に土佐国土佐郡福井村(現在の高知県高知市)に生まれ、安政5年(1858)8月19日に67歳で亡くなりました。柳村家の先祖は土佐一条氏に仕えた飛鳥井雅量とされますが、雅澄が生まれた頃には生活が苦しく、「赤貧」と称されるほどであったと伝えられています。書籍を買う家計ではなかったため、知人から本を借りては耽読するほどの向学心を持っていました。

17歳頃から儒学を中村隆蔵に、国学を宮地仲枝に学びましたが、彼の学問の転機は、浦奉行下役に任ぜられた後、家老の福岡孝則の知遇を得たことでした。これにより藩校教授館下役、同写本校正係に抜擢され、福岡家の書籍閲覧を許されたことで、雅澄の『万葉集』研究は大きく開花しました。この経緯は、当時の江戸時代社会において、貧しい下級武士であっても、その才能と知的好奇心があれば、藩の重臣の支援を得て、学問の道で大成しうる可能性があったことを示しています。身分制度が厳しかった時代にあって、雅澄の学術的功績が認められ、知識へのアクセスが開かれたことは、当時の社会が学問的才能を評価し、育む土壌を持っていたことを物語っています。

当初の研究目的は、歌作の参考に古道を求めるためでしたが、次第に学問への意識が高まり、万葉集研究へと傾倒していきました。学問の成長とともに、福井村の邸宅は国学塾「古義軒」となり、子弟の教育にも力を入れました。その中には、後の尊王攘夷運動の指導者となる武市半平太や吉村虎太郎などがいました。雅澄の学問と思想、特に「皇朝学・復古思想」は、彼ら土佐勤王党の原動力となったとされています。これは、彼の古典研究が単なる学術的な探求に留まらず、幕末の国難という時代背景の中で、日本の伝統文化の再評価を通じて、政治的・社会的な変革を促す思想的基盤を形成したことを意味します。彼の学問は、愛国心や改革への志を育む上で、大きな影響力を持っていたと言えるでしょう。

雅澄は藩政にもしばしば参加し、国学を藩校に採用させ、古義軒の塾を藩校の管理下に置くなど、土佐藩における国学の地位向上に尽力しました。

生涯を捧げた著述『万葉集古義』は、文政6年(1823)に執筆を開始し、30年以上の歳月をかけて安政初年(1854頃)に脱稿しました。その後も推敲が重ねられ、全141巻を超える大著となりました。この『万葉集古義』は、谷真潮以来の土佐万葉学の集大成であり、国学研究の記念碑的存在とされています 。生前には出版されませんでしたが、明治天皇のご下賜金により明治24年(1891)に出版に至りました。『万葉集品物図絵』は、この『万葉集古義』の一部として制作されたと考えられています。このことは、『万葉集品物図絵』が単なる挿絵集ではなく、雅澄の総合的な『万葉集』研究における不可欠な構成要素であり、言葉の解釈だけでなく、歌に詠まれた具体的な世界を実証的に理解しようとする雅澄の学術的厳密さの表れであったことを示しています。

3.2 『万葉集品物図絵』制作の背景と目的:万葉世界を「視る」試み

雅澄が『万葉集品物図絵』を制作した背景には、万葉集研究への深い情熱と、歌の世界を文字情報だけでなく、より具体的かつ視覚的に理解しようとする探求心がありました。

当初は歌作の参考として古道を求めていましたが 、次第に学問への意識が高まり、万葉集に登場する動植物を自ら観察し、写生することで、当時の文化や風俗を明らかにしようとしたと考えられます。これは、単なる文学研究に留まらず、実証的な博物学の視点を取り入れた画期的な試みでした。雅澄は、古代の歌に詠まれた植物の姿を正確に捉えることで、歌に込められた情景や感情をより鮮明に現代に伝えようとしたのです。

3.3 江戸時代の国学と本草学の潮流:古典と自然科学の融合

鹿持雅澄が生きた江戸時代後期は、幕末へと向かう激動の時代でした。この時期は、日本の古典や歴史を研究し、日本の独自性や精神性を探求する国学が隆盛を極めていました。賀茂真淵や本居宣長に続く国学の学統の中で、雅澄は『万葉集』研究を深めていきました。

同時に、中国から伝わった本草学(薬用植物学)が日本独自に発展し、博物学的な探求が盛んになる時期でもありました。多くの植物図譜が制作され、人々の植物への関心が高まっていました。この時代の本草学は、単なる薬草の知識に留まらず、動植物の分類や生態観察へと広がりを見せ、西洋的な博物学の視点も一部で取り入れられ始めていました。雅澄は、「倭名類聚抄」などの辞書を参考にしながら、万葉博物を本草学的見地から解釈しようと試みています。

雅澄の『万葉集品物図絵』は、まさにこの二つの潮流、すなわち国学による古典研究と、本草学に裏打ちされた博物学的探求が融合した稀有な成果と言えます。雅澄は『万葉集』の言葉の背後にある具体的な自然の姿を明らかにすることで、より深い古典理解を目指しました。これは、単なる知識の羅列ではなく、古代人の自然観や生活様式を現代に蘇らせる試みであり、学際的なアプローチの先駆けとも評価できます。雅澄の作品は、当時の学術的知見を統合し、文学と科学の境界を越えることで、新たな知の地平を切り開いたのです。

4. 『万葉集品物図絵』が伝える文化的意義と哲学:自然への敬愛と日本人の美意識

鹿持雅澄の『万葉集品物図絵』は、単なる歴史的資料に留まらず、日本の花卉・園芸文化の根底に流れる精神性や美意識を現代に伝える貴重な文化遺産です。

4.1 万葉集に息づく自然観と植物への眼差し:歌に込められた心の風景

『万葉集』には約160種類の植物が登場し、1700首以上の歌で詠まれています。これは、古代の人々が植物に対して強い関心を持っていたことを示しています。萩(141首)、梅(118首)、松(79首)、橘(68首)、桜(50首)などが特に多く詠まれています。

万葉歌人は、植物の特性を捉え、そこに人々の心の動きや姿形を重ね合わせました。例えば、秋の七草である萩は、その風に靡く姿に繊細な感情が込められ、梅は春の訪れを告げる喜びや、友との別れの情景に詠まれました。

古代日本において、自然は単なる風景ではなく、人々の生活と密接に結びつき、時には「モノ」(霊格概念)として畏敬の対象でもありました。人々は自然の恵みを受けながらも、その力に抗うことはできないという認識を持ち、自然と共生する中で独自の精神性を育んできました。『万葉集品物図絵』は、そうした古代人の自然への深い敬愛と共生の精神を、絵と歌の組み合わせによって視覚的に伝えています。

雅澄の写生は、対象物を正確に描写するだけでなく、植物や動物の「生き生きとした姿」を表現しており、高い芸術性を備えています。これは、単なる写実を超え、万葉歌人が感じ取った自然の「魂」や「言霊の風雅」を捉えようとした雅澄の思想が反映されていると言えるでしょう。雅澄は、植物の形態だけでなく、その内に宿る生命力や、歌に込められた感情の機微までをも絵に表現しようと努めました。この芸術性と学術性の融合は、彼の作品が単なる図鑑を超え、古代の美意識と現代の知的好奇心をつなぐ架け橋となっている所以です。

4.2 図絵が拓く万葉世界への深い理解:視覚で味わう古典の魅力

『万葉集品物図絵』は、文字情報だけでは得られない『万葉集』の世界への深い没入を可能にします。絵と歌を照らし合わせることで、歌に込められた情景や感情をより鮮明に感じ取り、古代の人々の生活様式や技術レベル、自然環境への認識を視覚的に理解することができます。例えば、当時の衣服や武具、農具などの絵からは、古代の生活様式や技術水準を垣間見ることができ、植物や動物の絵からは、当時の自然環境や人々の自然に対する認識を理解する手がかりが得られます。

雅澄の作品は、日本の自然描写の伝統においても重要な位置を占め、後世の画家たちにも影響を与えました。これは、学術的な正確さと芸術的な表現力が融合した、他に類を見ない文化遺産としての価値を示しています。この画譜は、単に過去の記録としてだけでなく、現代の私たちに古代の美意識を再発見させ、日本の自然と文化の深遠な繋がりを体験させる力を秘めています。

4.3 日本の園芸文化と『万葉集品物図絵』の現代的価値:古の知恵を未来へ

江戸時代は、桜草や花菖蒲など、日本独自の園芸品種が多数生み出され、園芸文化が庶民の間にも広く普及した時代でした。この時代には、二、三百もの多様な園芸品種が熱心な園芸家によって苦心して作り出され、世界に類を見ない日本の誇りとなりました。『万葉集品物図絵』は、このような時代背景の中で、古代の植物への関心が再燃し、古典と自然科学が結びついた証左としても捉えられます。

しかし、『万葉集』に詠まれる植物の多くは、栽培されたものではなく、日本の原風景に自生する野草が中心でした。例えば、萩は原生林ではなく、自然破壊後に成立する二次林で目立つ植物であったと指摘されています。これは、万葉集の時代にはすでに自然環境の変化が進行しており、人々が身近な自然の中で植物を愛でていたことを示唆しています。雅澄の図絵は、そうした「ありのままの自然」への眼差しを現代に伝え、日本の花卉・園芸文化のルーツを再認識させてくれます。彼の作品は、江戸時代の高度な園芸文化が発展する一方で、古代のより素朴で直接的な自然との関わりを記録し、その変遷を映し出す貴重な資料としても機能しています。

現代において、『万葉集品物図絵』は、単なる歴史的資料としてだけでなく、日本の伝統的な自然観や美意識、そして植物との共生のあり方を学ぶ上で極めて貴重な示唆を与えてくれます。それは、古の知恵を現代の園芸活動や文化体験に活かすためのインスピレーションの源となるでしょう。この画譜は、古代の歌人が植物に託した感情を、現代の私たちが視覚的に追体験することを可能にし、日本の花卉文化の奥深さを再認識するきっかけとなります。

5. 結び:『万葉集品物図絵』が繋ぐ、古と今の花卉文化

鹿持雅澄の『万葉集品物図絵』は、江戸時代後期の国学者が、古代の『万葉集』に詠まれた自然を、当時の科学的視点と芸術的感性で再構築しようとした、まさに時を超えた文化遺産です。この画譜は、雅澄の深い学識と、植物、そして『万葉集』への愛情が結実したものであり、日本の花卉・園芸文化の歴史において、植物と文学、そして自然への敬愛が融合した稀有な存在と言えるでしょう。

私たちはこの『万葉集品物図絵』を通して、千数百年前の万葉歌人が抱いた植物への想い、そして江戸時代の人々が古典と自然科学をいかに融合させて探求したかを垣間見ることができます。それは、現代の私たちの生活にも通じる、自然への深い敬意と、その美しさを愛でる心に他なりません。この画譜が示す古の知恵と美意識は、現代の園芸活動や文化体験に新たな意味と深みをもたらす源泉となります。

※全三冊のうち、植物が描かれている一~二を紹介します。

一

鹿持雅澄『万葉集品物図絵』[1],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2545189

二

鹿持雅澄『万葉集品物図絵』[2],写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2545190